電影訊息

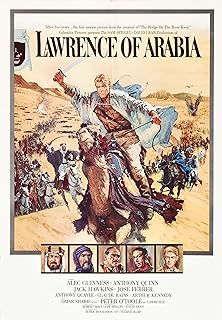

阿拉伯的勞倫斯--Lawrence of Arabia

編劇: T.E. Lawrence 羅伯‧波特

演員: 彼得奧圖 亞歷堅尼斯 安東尼昆

阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄(港)/阿拉伯的罗伦斯(台)

![]() 8.3 / 315,980人

216分鐘 | UK:228分鐘 (director's cut) | UK:187分鐘 (1970 re-release) | UK:210分鐘 (original version) | UK:2

8.3 / 315,980人

216分鐘 | UK:228分鐘 (director's cut) | UK:187分鐘 (1970 re-release) | UK:210分鐘 (original version) | UK:2

編劇: T.E. Lawrence 羅伯‧波特

演員: 彼得奧圖 亞歷堅尼斯 安東尼昆

電影評論更多影評

2014-09-06 23:23:26

理想主義的輓歌

一個英國人,不遠萬里,跑到沙漠裏去幫助阿拉伯人建立阿拉伯國,這種國際主義精神是理想主義的最理想的闡釋。

理想主義者給人的影嚮往往都是牛皮哄哄,在這點上勞倫斯不例外,就看上司對他的態度就明白了。這樣的人在討人嫌的外表下其實都掩藏了一顆幾近純潔的心,充滿愛,信念,人道主義,正直,以及以此連帶的責任。勞倫斯也是這樣的典型。

但是古往今來,幾乎每一個理想主義者都是失敗的,都以悲劇收場,為什麼?一句話,現實太不理想了,現實和理想主義的秉性太南轅北撤了。理想主義的單打獨鬥,註定了以卵擊石的命定結局。

裏恩的勞倫斯之所以發人深省,在於他把這個命定的悲劇人物放在阿拉伯的世界裏呈現西方文明和阿拉伯文明的差別,以及企圖融合的不可能的宿命。而這些都是博學的勞倫斯萬萬沒有想到的,無法控制,最終拱手投降的關鍵所在。在這裏我們能感到裏恩也罷,勞倫斯也罷與身俱來的文明優越感。這俯視的態度導致勞倫斯的身心疲憊,也是認識今天西方為何在中東寸步難行的根本原因。

首先來看兩個文明的差別。開始勞倫斯就說了,英國那麽小卻那麽強大,阿拉伯這麽大卻這麽弱?原因何在?就在英國有紀律,阿拉伯沒有。紀律不僅僅是對個人的束縛,也是對社會羣體的束縛。大家都遵守統一規則,規則為王,所有的個人衝突和羣體衝突都在這規則的框架下解決。阿拉伯人到今天也沒有建立起一個統一的紀律,所以他們只有在一個威權出現時短暫享有和平寧靜,比如伊拉克的薩達姆。強權一消逝,社會馬上回到分崩離析的狀態。這當然是他們特殊的地理環境造成,影片這一點表現很清楚---勞倫斯才上路就遇見了他們為了一口水眼睛不眨一下開槍殺人。生命在那裡不如一口水!這一點上西方文明要想不感到優越都不行。阿拉伯人是知道這一點的。所以開始他們對勞倫斯極盡挖苦,知道他的心裏是十分瞧不起他們這些「貪婪的,野蠻的,和殘酷的」阿拉伯的。

而裏恩本片最出彩之處就在於讓我們看到一個有著文明優越感的人如何在一羣不文明的人羣裏一步步褪盡文明的外衣,變為一個阿拉伯的勞倫斯,最後又因為發現褪盡外衣以後的自己不是理想的自己,自己的皮膚顏色不能改,自己內在是一個文明人的本質也不能改。最後只好自己選擇接受夢想破滅的現實,回到文明的行列。

勞倫斯的迴歸證明了他之前的的阿拉伯的身份是模凌兩可的。一方面他以自己的激情勇敢獲得了阿拉伯人的認可,似乎他的為他們建國的夢想已經初露端倪。接下來他獲得他們的擁戴也是在所難免。但是這接受的背後是他必須從高端文明向低端文明下墜:他必須像他們一樣享受殺戮,殺人不眨眼,雙手沾滿鮮血。望著手上的鮮血,他震驚了。在自己遭到土耳其人侮辱以後他清醒了---他知道這個自己不是真實的自己,阿拉伯的勞倫斯是另一個勞倫斯,是異化的,血腥的,野蠻的,不文明的。他決定回到原來的勞倫斯。很不幸這時聽到英國和法國準備瓜分大馬士革,這時他的理想主義又出來了,他沒有多想就在自己祖國和阿拉伯之間選擇了後者。他馬上回到他們中間。又經過一次血的洗禮,再次經過阿拉伯人的無紀律,無大局,無遠景。他第二次做出撤退的決定,再次從阿拉伯人裏抽離,回到原來的自己,徹底接受失敗。

這個褪盡文明外衣最後又把之穿上的過程實際上就是兩種文明的企圖融合的一種失敗的嘗試。這種融合的企圖是勞倫斯自己理想主義的夢想,他以為以往的阿拉伯人之所以是一盤散沙是因為沒有一個人告訴他們是散沙的原因,以為自己的出現,調和可以改變散沙的狀態。為此他經常充當和事佬的角色。結果發現和事佬只能調和阿拉伯人之間一時的矛盾,阿拉伯人還是原來的樣子。他代表的外來文明根本契合不進阿拉伯文明的後果就是讓阿拉伯人接受紀律建立強大國家的夢想就實現不了。電影最後,議會建立了,這應該是協調矛盾最好的平台,他們仍舊爭個你死我活的樣子,容不下討論,容不下公共規則,最後勞倫斯只好落荒而逃。

他失敗了,徹底失敗了。一番夢的尋覓導致他恨自己,討厭自己。而沒有勞倫斯的阿拉伯,雖然少了一個不和諧的音符,但到今天也不見一個阿拉伯國家。這是誰之悲?不言而喻,是阿拉伯之悲,儘管它是以一齣理性主義的輓歌形式上演。

評論