2014-09-07 08:47:43

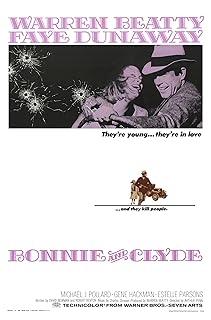

《雌雄大盜》

************這篇影評可能有雷************

《雌雄大盜》

其實「雌雄大盜」這個香港譯名遠不如 「Bonnie and Clyde」來得貼切!

邦妮·派克和克萊德·巴羅,這一對銀行大盜,名噪一時,是美國曆史上有名的鴛鴦大盜,1930年代在美國中部犯下多起搶案,克萊德至少殺害了九名警察。1934年5月23日,兩人被路易西安納州警方設伏擊斃。

邦妮和克萊德, 拍攝於1932年至1934年間, 在一輛1932年的Ford V-8車子前

本片是亡命者公路電影的經典之作,根據真人真事改編而成。

背景在30年代經濟大蕭條期,Bonnie Parker 和 Clyde Barrow是一對雌雄大盜,在那個年代橫行德州,不僅結夥持槍搶劫銀行,而且殺害不少無辜,但最後還是被警方擊斃,是聳動一時的社會新聞。

導演阿瑟·佩恩在1967年所拍的這部電影,用的手法亦頗受爭議。主要是偏向美化這些武裝劫匪!他們搶銀行在電影中被正當化為向當時社會秩序挑戰的行為。

為何會產生這樣一種傾向呢?

任何事物都不能脫離當時的具體背景!

銀行大盜們的時代,是30年代美國。想來大家對於金融危機都不陌生,黑色星期一也不陌生!

當時全美籠罩在一片不景氣的低潮下,失業率急劇攀升,銀行關門,股市崩盤,許多人生計發生問題。當國家機器不能夠保障個人生存時,社會大眾開始對現有的秩序懷疑。

設計的故事情節是:Clyde在一間空屋前面看見一家人駐足觀望,依依不捨,詢問之下才知道這原是他們的房子,後來因為付不起貸款被銀行沒收了。激於義憤,Clyde對屋門前銀行的封條開了一槍,而決定開始搶銀行。

而當時確實不少冒險家,因為看不見希望,所以鋌而走險!與其餓死,不如被殺死!

而該片在60年代末播放,同樣引發如潮好評,也是因為那時的整體社會背景使然!

雌雄大盜時代是30年代,但其中所表達對現存體制和國家機器不滿的情緒,正好與60年代末美國社會反戰反政府的氣氛相吻合。各個角色的飾演都和當時的背景比較相結合的較好。

本片推出以後造成極大的爭議。當初被Bonnie和 Clyde所殺害的人其家人紛紛指責電影美化了兇手;而另一方面青少年卻奉二人為偶像。飾演Bonnie的菲·唐納薇(Faye Dunnaway)在片中的穿著甚至成為當年最流行的款式。在那個以抗爭、罷課、反戰為風潮的年代,這部電影的確亦有推波助瀾的效果。

關於新好萊塢。

《邦妮和克萊德》這部由羅伯特本頓和搭檔大衛紐曼共同編寫的劇本曾經被20位導演拒絕,輾轉到阿瑟佩恩才接下了導筒,最終如石破天驚般宣告了新好萊塢電影浪潮的洶湧襲來,也為導演贏得了"後古典好萊塢導演"和"新好萊塢導演"的雙重美譽。從人物的設置和事情發展的線索上來看,這是一部典型的融合了公路片的強盜類型影片。強盜片作為美國電影史上出現較早的一種電影類型,它往往以一個或一夥強盜的發跡、犯罪歷程以及最後走向衰落和失敗的歷史構成中心情節,並通過這些強盜的故事為觀眾提供大量的動作場面和懸念。在不同時期的強盜片中,導演們都賦予了主人公以不同的道德準則和形象的反面程度,而到了阿瑟佩恩手中,對於曾經多次被搬上螢幕的這一對雌雄大盜的傳奇生涯,卻採用了一種喜劇式的風格,對好萊塢傳統強盜片的神話進行了反諷。

新好萊塢的創作體現為走入體制內去尋求自身,它附著在體制之中,卻是舊瓶裝新酒,得出了截然相反的結局。《邦妮和克萊德》借用了傳統強盜片的模式,卻改制了原模式,打破了案發、反覆追逐、大結局的三段式情節,產生了新的對原模式具有針對性的文本。以邦妮和克萊德這兩個反道德化的人物替代了傳統強盜片中道德化的人物定位,通過冗長平緩、日常生活化的敘事方式展現了人物的生活、行為細節以及生存和心理狀態,流露出對這兩個人物的深切同情,將犯罪的原因歸咎於社會和家庭對於青年人的忽視和殘害。影片結尾處被電影史反覆稱頌的槍林彈雨的洗禮將這一悲劇昇華了,它道出的事實是政府、法庭和警察對兩個鮮活生命的屠戮。而克萊德這個人物以"性無能"的形象反覆出現在影片的幾個段落中,他沒有象傳統強盜片中匪徒因為過剩的里比多所導致的濫殺無辜,沒有兇狠殘酷的表情,有的只是在邦妮面前的軟弱。故事中社會大蕭條帶來的是經濟貧乏而拍攝電影的六十年代所面臨的是精神層面的困擾,克萊德的形象喻意著的是社會的性無能。由此也是對傳統強盜片對於意識形態缺乏反思和批判的維護做出了一次反抗,冷靜的審視背後飽含著對社會的反省。