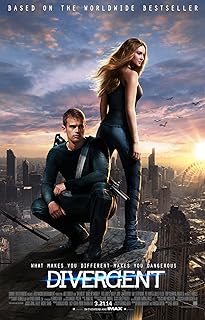

電影訊息

電影評論更多影評

2014-09-20 04:46:36

標籤世界裡的反抗者

電影一開場,就拋出了人們被分作無私、無畏、誠實、友好、博學 5 派的設定;實際上,還有被人忽略的第 6 派——自由者。

這個設定,令我聯想到現實裡的貼標籤現象。

從商業上來說,標籤,是用來指示商品的分類或內容的關鍵字詞,便於商家和顧客在查找時迅速定位。然而,這種節約時間、精力的做法,一旦氾濫地應用到「人」身上,就不可避免地呈現各種歧視與污衊。

厭惡郭敬明的,把看《小時代》的都斥為「腦殘」;不爽 EXO 的,將喜歡 EXO 的貶得一文不值;出了幾件事故,就都認為女大學生安全意識差……如果將人性明確分類的設定很極端,難道我們的生活就很理性?

如今,我們越來越喜歡把「人」像商品一樣打上標籤。

無論是以前的「80 後」、「90 後」,還是現在的「五毛」、「公知」,一旦給某個人群貼上標籤,無須論證,無須理由,就可以將一個人群集體污名化;就如文革時的「臭老九」一樣,把一個髒詞扔到對方身上,在對方不攻而破的同時,自己則獲得了純潔性,並相應擁有了「批倒批臭」對方的正當性。

然而,貼標籤的可怕之處,並不僅止於此。

1972 年,史丹福大學的大衛 • 羅森漢恩博士做了一項實驗。他招了 3 女 5 男,一共 8 個正常人扮演假病人。所有假病人都跟醫生說,自己幻聽嚴重;但除了幻聽,他們所有言行完全正常,而且給醫生的資訊里,除了姓名和職業,其餘全都真實。

結果,8 人中,有 7 個被診斷為狂躁抑鬱症。

而被關入精神病醫院後,假病人們所有行為都表現正常,不再幻聽,也沒有任何其它精神病理學上的癥狀;但是,沒有一個假病人被任何一個醫護人員識破。當假病人要求出院時,由於已被貼上「精神病」標籤,醫護人員都認為這些假病人「妄想症」加劇。

這項實驗,深刻揭示了「標籤效應」的危害:一旦人們認定一個人有精神病,就會把他一切舉止行為視為反常。因為偏見而貼標籤,又因標籤而更加深偏見。

正如在電影裡,在我們看來才是正常人的主角,一旦被貼上「分歧者」標籤,就被視為反常,是異類,得消滅。

甚至,別人不給你貼標籤,你也得往自己身上貼;要是反抗被人貼標籤,不站隊,不結黨,就會立刻成為眾矢之的。北宋新黨改革,蘇東坡說有缺陷,舊黨上台,他又說也不全對;結果,就事論事、堅持獨立的下場就是越流放越遠,到海南島去了。

其實,被貼標籤是無法避免也不必避免的。

真正要避免的,是不容異見,甚至不經思考就不容異見;對那些與自己不同標籤、不同觀點的人,潑髒水、人身攻擊、問候祖宗……就像一鍋水中湧動的氣泡,一旦有人加火燒開,瞬間洶湧失控。

評論