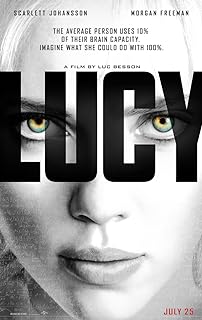

電影訊息

電影評論更多影評

2014-10-25 05:03:29

其實有一大堆瞎BB的愚蠢都沒看懂《LUCY》

「人是萬物的尺度」,古希臘的聖哲曾如是說。從度量到力學,從符號到文字,人類作為這承載萬物的地球上的唯一一類高級智慧生物,確實是不停地在為世間萬物賦予意義,用自己的一套價值尺度來衡量萬物對於自己的利弊。但在古希臘達爾斐神廟上刻著另一句廣為流傳的話——「認識你自己」。認識你自己,意味著在無限的時間和空間中,作為有限的人而言,不得不思考那從人類仰望星空的一刻起便縈繞在心頭的三個問題——我是誰,我從哪兒來,我到哪兒去。

在我去看《超體》之前,同學曾數次警告我說,這只是呂克·貝松將《走近科學》和《X戰警》混雜在一起所進行的一次圈錢遊戲罷了。其實不然,在好萊塢科幻大片的高娛樂、高商業性等共性的背後,電影《超體》在當代科學及哲學、神學理論的基礎之上鋪展開來了一幅廣闊的宇宙生命圖卷。它從生物產生之初為出發點,運用雙時空平行交叉的敘事手段提出了一種人類精神和肉體發展方向的可能性——脫離肉體而獨立存在的意識體。

通過以人物LUCY為主線的劇情發展,電影探討了一系列關於宇宙與生命、肉體與精神、人性與神性、時間與空間的哲學命題,這些命題在人類仰望星空之初便縈繞在各代思想家的心頭上,從部落到城邦,從城邦到宗教,從宗教到物理,從物理再到數學,人們似乎一直沒有給出確定的答案。儘管《超體》牽扯到了一系列的宏大哲學問題,而作為藝術創作者來說的呂克貝松並沒有給出這些答案的職責,但他可以在電影中給出一種想像的可能性。

那麼,在本篇文章中將會分析《超體》的創作者關於宇宙人生的思考探討是如何轉化為藝術語言來進行視覺呈現,並對部份劇情設置背後所體現的觀念進行闡釋——下文是鬆散式的論點分佈,並無嚴謹的段落結構,每一個小段都可以當做一個觀點,這些觀點是這部電影帶給我的驚喜。

在傳統的好萊塢科幻大片中,英雄的性別設定往往以男性為主,而在《超體》中主人公的性別設定為女性。女性以其生理的先天特徵,是作為人類繁衍後代的重要身份群體,在人類社會之初便是母系社會。這種性別設定便給人以無限的聯想和思考。當電影中的人類文明走向最高的智慧,帶領這進化的步伐的英雄是女性,這不免讓人有生命的輪迴之感。

影片最初的場戲是電影世界觀的奠定階段,雖然在LUCY和理察之間的對話場戲中並沒有給出一個明確的年代設定,但從場景的安排上觀眾很容易的可以分辨出電影的發生時間是在我們所處的這個年代,這暗示了電影中的科學、哲學等一系列學科的發展水平和我們的這個水平基本一致,則觀眾在心理上便有了強烈的代入感。

而在這場對話中所提到的人類社會中最早叫「LUCY」的人——一隻猿猴,為電影的後半部份——LUCY在穿越時空回到這隻猴子身邊的場景埋下了伏筆,同時這一首尾呼應的處理也蘊含著對生命輪迴的主題的隱喻。在後半部份,最高智慧的LUCY和猿猴狀態的LUCY相遇時,雙方用食指相互接觸,就像是米開朗基羅的《拯救亞當》中的將碰未碰的手指。

在牢房中的LUCY從體內的CHO4汲取到了更多的智慧的場戲之前,影片中的LUCY的經歷充滿了文學中後現代主義式的荒誕,無序,不確定性,她從一個被迫代送貨的人,成為了一個公司的員工,又淪為了一個試驗品,荒誕的人物經歷極盡對當代生活的諷刺和存在主義的呼應,想起了卡夫卡筆下的K.。

在充滿了緊張與懸念的LUCY主線中引申出來了另一條生物學教授講課的副線,這條幅線不僅為女主人公之後的價值選擇提供選項,而且為觀眾提供了更多的關於這部電影的理論基礎,其中講課過程所穿插交替的人類文明的各種鏡頭(宗教、政治、生態、戰爭等),也暗示了觀眾這部電影所要探討的命題的高度——並不是通常的政治判斷,不是單一的社會事件,不是簡單的視聽娛樂,是站在宇宙和人類文明的高度上展開探討。

LUCY的智慧被開發的初始階段,她走向醫院的過程中殺死了對她來說可能會暗含威脅的人,果斷乾脆,毫不留情,這時候她便已經走向了摒棄人性、通往神性的道路。但她對人性依然有所留戀,因此在手術台上給母親打電話的時候回憶起了降生,回憶起記憶中無數個親吻的感知。

整個的主人公的發展架構符合弗洛伊德的「本我、自我、超我」的人格結構,從在黑幫老闆面前掙紮著保全性命的本我,到智慧得到開發之後的提槍便殺、趨利避害的自我,再到普度眾生,將自己的智慧獻給世人的超我,人物的沉浮合理又堅硬。

LUCY的智慧開發到極限時,並沒有成為一個實體的、稱霸世界的女王,電影通過兩個細胞合併成一個細胞的「退化」鏡頭暗示了LUCY進入到了「無」的境界,無實相,而又無處不在,這種充滿了佛性的創作思維使電影區別於傳統的超級英雄大片,直接抵達了「認識你自己」這一古老命題的彼岸。

影片後半段中女主人公在實驗室開發腦力的場戲與同時的黑幫槍戰的場戲交叉剪輯。在作為副敘事線的黑幫老大與警察的槍戰場景中,大廳有一尊無法辨認其宗教傾向的雕塑,它被槍炮打擊得千瘡百孔,並與另一空間中女主人公製造人類最高智慧的科技電腦形成鮮明對比。這種處理似乎是對二戰之後的科技和宗教狀態和相互關係的隱喻,當炮火砸碎了人們以之為權威的宗教信仰之後,宗教便變得越發薄弱,取而代之的是科學越發強大。

不僅片尾的兩個極端場景形成了矛盾對比,影片中女主人公和黑幫人物各自的慾念和愛的走向,本身便形成了令人深思的對比。女主人公在將自己的智慧開發超過20%時她給自己的母親打了電話感恩自己生命的呱呱墜地,也對教授坦言道她感受不到恐懼、慾望。她選擇了將自己的知識留給世人,這種無求無慾的行為本身就是救贖式的愛世人,像耶穌,像喬達摩。這便是由人性到神性的進化。而黑幫老大則從走私到濫殺,扮演了集人性中所有醜惡為一身的人物角色。這種對比及碰撞隱喻了各種宗教或文學中的佈道者的悲劇性,但在影片中卻得益於科技和進化畫了一個圓滿的結局。

當無處不在的LUCY回到了遠古時代中第一個直立行走的猿猴的LUCY面前時,對它點了一下手指,就像上帝拯救亞當一般。那麼,是不是這種接觸使猿猴LUCY獲得了智力的啟發,進而這個群體通過數千萬年的進化成為了人類?如果是的話,那便是人類自己創造了自己,未來的人類創造了遠古的人類。那這便陷入了一個時間悖論。而作為創作者的呂克貝松並沒有解答這個悖論的責任,他只負責在藝術中沒有價值判斷地給出這個悖論的現象。

人是不自由的,因為我們受縛於這時空。在這永恆的時間和空間裡,我們作為一個短暫的個體可以做什麼?仔細想想的話,不免墜入虛無主義的深淵。在影片中教授的台詞卻使我熱淚盈眶——「生命的本源起源於,第一個細胞被一分為二,人生的目的性,通過學習,有崇高的目的,如果你問我該怎麼做,我想說的是擁有這些知識,並傳遞下去,如同所有的細胞都在時間中旅行。」

正如康德所言,當人並不把「自我」當做一個和被認識對象相對等的實體來對待時,自我才是自由的。在時間和空間中來回穿梭的女主人公最終成為了一個無處不在的非實相精神體,這時候她作為人而言具有了絕對自由。在神學和哲學的一些史料中也有關於名叫「神秘體驗」的感知經驗的記載,黑格爾、釋迦牟尼都曾在夢中夢到自己成為了宇宙的一部份,意識世界與宇宙的神經相連。在導演的安排和影片自身邏輯的發展下,對實體性的心的本體的消解的狀態正是導演對最高等智慧的理解。

這部披著好萊塢科幻大片的哲學探索片中出現的「超意識體」,觀者看了之後難免不想到二十年前庫布里克大神導演的《2001太空漫遊》。《2001太空漫遊》和《超體》都是由人類遠古時期到科技和商品社會,並都給出了宇宙中的超意識體的概念。但《超體》並不是《2001太空漫遊》的淺顯的複製和拙劣的模仿,《超體》相比於《2001太空漫遊》更優秀的地方在於,《2001太空漫遊》只是給出了「超意識體」的存在,並沒有這個「超意識體」產生的前因和後話,而《超體》中基於人類大腦開發的理論所建立起來的一系列科學邏輯給了這個「超意識體」堅硬的存在理由,使得觀眾信服。《2001太空漫遊》還是將人類與宇宙放在一個探索與被探索的主客觀二元對立的角度上來進行的劇情推演,而《超體》中的輪迴感和主客觀界限消除比庫布里克的太空漫遊的電影世界要有水平。

在欣賞一件藝術品時羅蘭巴特將對人的視聽感官產生震撼的地方稱為興趣點,而將觸及觀者靈魂深處的部份稱為刺點。那麼從以上我分析闡釋的這所有的藝術性刺點中抽離出來,其實我在《超體》中得到的最大的感動是人類在永恆又無限的時間空間的束縛下,作為個體的人,我的存在的虛無感得到了慰藉。

LUCY決定去拜訪教授的橋段,觀眾或許感到突然,網上有許多人想,為什麼在短短的幾天生命中不拿它幹點其他享受的事兒,非要去拜訪個老頭?說點難聽的菁英主義式的話,倘若觀眾有對世界的一定高度的哲學性和科學性的認識和感知,便會明白,當一個人摒棄超越了人性中的貪婪、慾念、動物性之後,自然不再對世俗意義上的享受抱有過高的興趣。就算是古希臘時期的享樂派,也是對知識和情感上的汲取得到的樂趣,而不是貪慾和動物性的快樂。

去拜訪教授的飛機上,LUCY舉著香檳說了一句話,就讓這句話作為這篇文章的結束語吧——To knowledge。

評論