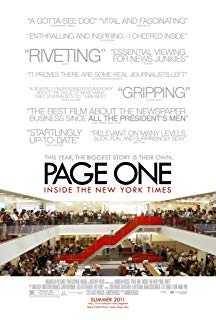

電影訊息

頭版新聞:紐約時報風雲--Page One: A Year Inside the New York

編劇: Kate Novack 安德魯羅西

演員: Sarah Ellison Larry Ingrassia David Carr 喬瑟夫坎恩

纽约时报头版内幕/头版:纽约时报的一年/第一页:纽约时报的一年

導演: 安德魯羅西編劇: Kate Novack 安德魯羅西

演員: Sarah Ellison Larry Ingrassia David Carr 喬瑟夫坎恩

電影評論更多影評

2014-11-08 17:58:03

We Can Not Be Killed

2012-1-31

職業新聞人會消失嗎?

不會。

是的,傳說中的自媒體概念很火,很容易讓人有種人人都可以是記者,有人有網的地方就能產生新聞內容並傳播,記者可以歇菜了,這種錯覺。但是,只要不斷探尋這個世界的真實面貌,這種人類情懷不消亡,那麼,我相信一直會有相當數量的人懷有新聞職業夢想,並且這些人總能執著地發揮技能、才智,做到比非專業的更好,他們就會有價值有市場,從而存在下去。只是以後他們所供職的機構應該更靠近新聞社的概念。

報紙會消失嗎?

很有可能會。它會輸給時間。

做報紙的可能只是熱愛新聞的一幫人,但是如今還買報紙看報紙的,絕對是有報紙情結的人,而這種人在新一代里幾乎不存在,所以總量會越來越少。沒人看沒人買的東西會存在嗎?那個。。我們討論的不是人民日報。

有人不相信,說紙質品的閱讀體驗是不可替代的。幾年前似乎美國還有一個哥們把部落格印成報紙賣,最後他的報紙經營不下去關門了,但是他說願意用自己最後的1塊錢打賭,賭報紙這種媒體永遠不會消失。

但是,其實newspaper這種paper,它和書籍又不一樣,它是一種快速消耗的東西。一,大多數人不會逐字看完一份報紙,看報的速度比看相同字數的書要快,快捷地了解內容比追求某種特定的閱讀感覺要重要得多。二,這個世界上每天出街的報紙中的大部份,結局都是當廢品賣掉再生,有幸被人類保存下來的報紙是極少數。我算是同輩人中比較愛報的,都只保存了幾十份,其中能作為傳家寶的只有幾份而已。

所以,閱讀體驗和收藏,這兩個紙製品對於數字產品的最大優勢,到新聞這件事上,幾乎可以忽略不計,但網路媒體對於平面媒體的優勢卻是巨大的。

新聞的主流載體和傳播方式發生變更,幾乎已經是不可逆轉的結局。

以上是看完本片後發生的一些思考。

片子很不錯,理智與情感並存。

鏡頭非常自然地記錄了紐約時報的記者編輯們。通過觀察記錄他們的工作生活,討論了一些有關報紙這個行業生死存亡的問題。

比如報紙和gwaker、propublica之類網站的關係,和iPad的關係,和維基解密的關係,以及辦公桌上有1台PC、1個MacBook、1個iPad的新生代網蟲記者和從不用SNS的老派調查記者的關係。

難得的是,在講這些事情的時候,片子一點都不會單調無聊,而且會引發人強烈共鳴。那位吸毒蹲過監獄的老派調查記者大叔實在太酷了好嗎!我待過的那家報社也是這麼一個集合各路神人的地方,拄拐大叔,長相老成的神童,沒有任何文憑的長髮詩人神馬的。

而且你會發現,原來全世界的日報最害怕的事情原來是如此一致:漏稿。「全世界只有我們沒有報導這件事嗎?」哈哈哈,紐約時報也會怕呢!全世界報社開編前會的樣子也是如此一致,大家都使勁推銷自己部門的稿子,希望得到那個頭版頭條的位置,主編大人就很冷血很隨意的挑肥揀瘦。

片子花了大量的篇幅講維基解密事件、伊拉克撤軍事件、傳媒公司醜聞等等。新聞人的嚴謹、敏銳、勇敢、高效異常動人。最後以總編宣佈普利茲獎的場面收尾。我想片子的作者應該對這群人是充滿敬意的吧。

誰不會呢?

We can not be killed. 大叔說這句話的時候,你真的很願意相信他。即使明知道可能就在不久之後他們有的人就會被裁員,報業可能真的有一天會消亡。

可是呢,哪怕就是因為這群有點才,有點軸,有點理想的人的存在,你也會衷心的期望,這一天慢一點到來。 舉報

評論