電影訊息

電影評論更多影評

2014-11-25 20:32:55

狄德羅的微笑

——從《論戲劇詩》看音樂劇《悲慘世界》

狄德羅是法國18世紀啟蒙運動的領袖,在戲劇理論領域作出了傑出貢獻。在他之前,戲劇是遵照自亞里士多德開始的,悲、喜劇涇渭分明的方式來分類的,而狄德羅在啟蒙運動的時代背景下,提出了打破悲、喜劇界限的「正劇」概念。

雨果是法國浪漫劇之父,在悲喜交織這方面,二者的思想一脈相承,雨果晚狄德羅半個多世紀,是狄德羅的傑出繼承人之一,這種繼承在雨果的巨著《悲慘世界》中體現得淋漓盡致。

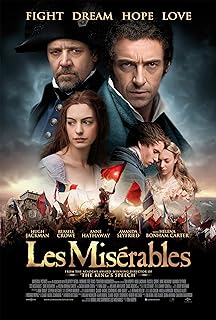

2012年,《悲慘世界》音樂劇版被搬上了大螢幕,我在欣賞這部電影的過程中發現,其情節的安排、人物的塑造、情境的渲染,處處打著狄德羅思想的烙印,故不得不感嘆狄德羅作為戲劇理論家的「開一代風氣」的偉大力量。下面就狄德羅戲劇思想中的幾個要素與電影結合來稍作闡釋。

一、人物

在狄德羅之前的新古典主義者認為:悲劇中的人物必須是帝王將相、王公貴族,描寫其高雅和崇高;喜劇則是運用誇張、諷刺等手法來將底層民眾描繪為可笑的角色。狄德羅打破了這種界限,提出「正劇」應悲喜交織、以市民的形象取代貴族,體現其道德理想。

《悲慘世界》的人物設置完全符合狄德羅的主張。主人公冉阿讓既不是貴族,也不是醜角,而是一個平民;芳汀是一位工廠女工,後來淪落成為妓女;沙威是一位恪守原則的警察;馬呂斯是革命青年。唯一的醜角是旅店老闆夫婦,在劇中也不只是單純起著娛樂的作用,而是有著提亮色調、調節氣氛、連接情節、諷刺時弊的多重作用。

二、真實

面對當時戲劇中對頭披假髮、塗脂抹粉的上流社會人物過份雕琢的現象,狄德羅高呼「要真實!」他認為,真正的、質樸的自然不應到羅浮宮中去找,而要到教堂、小酒店、街道、市場中去找。在這個問題上,《悲慘世界》的內容與狄德羅的思想對應得嚴絲合縫——冉阿讓出逃後在教堂中被主教所感化,酒店老闆夫婦那一出歡快活潑的歌舞場景,貧民街的合唱At the End of the Day,大革命中的巷戰,共同指向了狄德羅的觀點——「真實即美」。

三、對比

「對比」是狄德羅戲劇理論的一個重要範疇,傳統作品中的對比一般都是非常機械的兩種性格的對比,如暴躁對溫柔,高尚對低俗等等,狄德羅認為這樣太過簡單,他提出:「真正的對比是性格和情境間的對比,不同的利害之間的對比。」

這個理論在《悲慘世界》中冉阿讓與沙威的立場對比中體現得最為到位。冉阿讓固然是個正面人物,但沙威就是個壞人嗎?不是的。作為一名警察,沙威是非常忠於職守的,而且在他對冉阿讓長期的追捕中也體現了他的堅持和信仰,最後他被冉阿讓放走後,無法忍受內心長期以來堅持的價值觀與受「罪人」之恩形成的激烈衝突,選擇了自殺,用生命完成自己對法不容情的捍衛,不得不說這也是一個正面形象。然而,兩個正面形象之間為何卻會發生你死我活的爭鬥呢?這就是劇情發人深思的一點了,法律的不完善,階級的差異,價值觀的不同所體現的各種衝突,都在沙威那首慷慨激昂的Stars與沙威、冉阿讓的二重唱The Confrontation中得以體現。值得一提的是二重唱中沙威的最後幾句You know nothing of Javert, I was born inside a jail, I was born with scum like you, I am from the gutter too.說明沙威很可能是出於對自己生長環境憎惡而當了警察,由於看了太多的骯髒和混亂,造成了他現在的這種頗有「精神潔癖」的善惡觀念,執著地對冉阿讓說Men like you can never change,定要將其繩之以法。這在沙威與冉阿讓的對比之中,又插入了沙威的出身與信仰之間的另一重對比。

四、情境

狄德羅認為,人物性格由情境決定,由情境體現,從這個角度看《悲慘世界》也可以發現很多閃光點,特別是電影畫面與音樂劇演唱的結合,大大加強了電影的藝術感染力。

這部電影中我喜歡的情境有很多,挑幾個簡述。

①片頭——Look Down,Look Down

天昏地暗,風雨交加,大浪滔天,伴著雄渾龐大的交響樂,鏡頭由遠及近,從一艘巨大的船開始慢慢拉近,觀眾看到衣衫襤褸的囚犯們正吃力地拉著縴繩,口中唱著No God above, and hell alone below...You're standing in your grave...囚犯們衣衫襤褸、面容骯髒,但在這龐大的佈景下,卻顯出了一個個高貴的人格。這個場景令人想起《伏爾加河上的縴夫》,但比前者的場面更宏大,冤屈、憤懣的情緒也更為濃烈,可說奠定了整部電影的基調。

②旅店中——Master of the House

這個情境的設置是非常有特色的,在它之前,冉阿讓、芳汀、珂賽特的遭遇都是悽苦、嚴肅的,然而到了這一段,風格一轉,節奏明快、詼諧幽默,在音樂和唱詞上極盡滑稽諷刺的手段,既反映了當時社會中一些人不擇手段地追逐蠅頭小利的現實,也很好地點亮了情緒,使人在笑聲中不失對正誤的判斷,知道旅店老闆夫婦是反面人物,但適當地淡化了他們的可憎。

③結尾,生死同台——Do You Hear the People Sing

在電影的結尾,主題音樂響起,生者與死者在堡壘上重聚,合唱——Do you hear the people sing? Say, do you hear the distand drums? It is the future that we bring when tomorrow comes...人們的表情喜悅而堅定,一掃電影的陰暗色調,以象徵法蘭西的紅白藍三色為主,比之前的悲壯激昂又多了一份莊嚴與希望,為電影畫下了一個圓滿的句號。

《悲慘世界》這部電影,我前後看了五遍,現在重溫卻仍舊會在悲苦處潸然淚下,在豪邁處心潮澎湃。這是一部縱橫交錯的音樂劇,是一部反映法國流金歲月的宏大巨著,是一部關於愛、恩典與救贖的史詩。

評論