2014-12-03 18:07:13

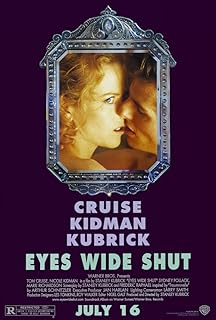

【轉載】【譯言】社會學引論 - 評《大開眼戒》

************這篇影評可能有雷************

http://article.yeeyan.org/view/93116/95043

社會學引論 - 評《大開眼戒》

譯者: opipa

發表時間:2010-03-18

© 2000 加利福利亞大學授權,再版自《電影季刊》第53卷,第3期,加利福利亞大學出版社

————

「那……你認為……我們是不是應該……商量下多少錢?」

—— 威廉·比爾·哈佛

評論界對《大開眼戒》的不滿幾乎眾口一詞,緣由也總是一致:不性感。國人評論人的表現如同一群中學生摸進電影院,偷看了三小時後感到淫蕩,沮喪,並認為上了當。他們說庫布里克的傳統與如今疲憊的感官相阻隔。電影的性觀念和禁忌,直接移接自亞瑟·施尼茨樂(Arthur Schinitzler)的對夢境和幻景的世紀末維也納式忌妒(fin-de-siecle Vienna-jealousy):內疚地造訪妓女,謹慎地談及HIV檢查結果不禁讓人回想起曾對梅毒的談虎色變——以淫褻的1999年的觀點看起來古怪而且幼稚。這是斯坦尼·庫布里克最後一次公然無視電影的裁製,而且是又一次,縱觀其一生,評論家看見的並非本意。

Nicole Kidman現在一般把這次對該片集體性的抵制歸咎於其為謀私利而打錯了算盤的宣傳戰。但令人猶疑的是為何庫布里克的老觀眾會輕信誇辭,且有如《娛樂週刊》令人瞠目地預測為「史上最性感影片」般的期望。而他的最具色情描寫的影片是《奇愛博士》中轟炸機加油那段和《2001:太空漫遊》中的太空梭對接部份。而這部片子中他用開場的第一幕對任何忸怩的遮掩的淫褻手法進行了嘲諷。毫不拖沓地將尼克爾·基德曼(Nicole Kidman)的後背展露給鏡頭,抖落衣裙並踢到一邊,在切回黑幕前事實上光腚對著我們站著,就好像偷窺秀的滑門被關一樣。(你幾乎聽到導演的在用布朗克斯口音說:你來看一流影星的裸體?那你來對了,好,表演結束了。現在正經點吧?)片名更像是嘲謔,我們真切所見非我們凝神蹙目所得。因之,《大開眼戒》並不討論性。

該片真正的色情段落是對千禧年盛景時曼哈頓的無恥而赤裸的財富以及其對人類心靈濁污的纏綿描繪。近視的國內評論人只看見性和對核心夫妻——哈佛夫婦——粗淺的心理刻畫,而忽視了片中其它每個元素:令人艷羨的尊貴服飾,對世紀末歐羅巴和其他帝國時期的映照,其聖誕場景佈置,甚至是哈佛大夫單單一晚上花的錢,所透露出來的菁英階層對其周圍世界的無視,都要比庫布里克不足為色情業人這點暗示得更多。對那些睜著眼的人,片中確實有好多血本鏡頭。

Introducing Sociology片中有個場景,當比爾在妓女的公寓裡用手機給老婆打電話時,有本教材《社會學引論》赫然出現在前景。書名幾乎以字幕顯示,正是《奇愛博士》中「和平是我們職業」(PEACE IS OUR PROFESSION)籠罩在波培森空軍基地戰場的手法。它講說賣淫是我們社會基本的,被定義的交易。同時告誡理解該片的關鍵在於其社會化解讀,並非多數評論者堅持的心理解讀。

角谷·美智子(Michiko Kakutani)在紐約時報講庫布里克「從未對角色的心理操太多心,對男女關係更不然,」而且事實上「窮其一生為忽視(抑或避開)人的裡層生活,他們各自的夢想和苦惱」。[1] 因難以想出還會有其他什麼主題,她,如同她之前的很多評論者一樣,將庫布里克定為純技巧控。首先來講,她錯了。庫布里克檢視他角色內心是通過圖像而非對話;就像其自曝的,「人們談及自身的場景往往無聊至極」。[2](可以辯護說這部片子的絕大部份是在比爾·哈佛的大腦里發生的)其次而且更核心地,她根本沒打著球:庫布里克的電影向來從不單單考慮個人(在《2001》中,更是毫不涉獵);而總關乎人類,文明和歷史。《閃靈》(The Shining)也絕非只是一個家庭,而是如比爾·布萊克莫爾(Bill Blakemore)在他文章中說的「人類家庭」,是關於美國印第安人的屠殺,是西方文明一再顯露的謀殺性。[3]

評論人訴怨道哈佛夫妻無足輕重,沒有深度又死板。這種反應又讓人回想起評論人對《2001》中電腦的人性超越太空人的迷惘,只能將其算到人類失誤頭上(僅僅在《奇愛博士》的卓絕演繹四年之後)。哈佛夫妻可能看起來很天真,好比高爾斯華綏的《福爾賽世家》(Galsworthy's Forsyte Saga)中受庇護的維多利亞人。但期望角色會更複雜或者自知則是不得要領。要想理解最深邃最煞費苦心的製片人的電影,我們應該假定片中人物的刻畫是精微的——即他們的淺狹和克己就是重點。考慮下在計程車后座上的比爾,一遍遍自虐般想像愛麗絲不貞的黑白交媾畫面時他的臉,他那塊慍怒陰鬱的面具。(那些對角色而非對演員的欠缺深度和表現力的持疑者真應該看看《木蘭花》(Magnolia)裡面的湯姆·克魯斯。)或者考慮下愛麗絲睡夢裡的竊笑,明擺著在享受背叛且羞辱夫君的快感,而只是在醒後抹淚說她做了個「可怖的夢」。她的自我抑制是完美的,又是如此之迅速。(同樣在《閃靈》中傑克·托雷斯醒來後大呼「我做過的最可怕的惡夢,」是關於剁切自己的家人,關於動手前十二小時。)極盡設計的哈佛夫婦的的內在或許早就告訴我們該去每個角落來理解其真正用心。

可以切入的一處是他們的用度,寓所,而非自身。多數場景,即使是紐約街頭,外景和場面的選取構建都有其根由,正如《閃靈》中處於核心地位的眺望旅館。畫面細節的精度對《大開眼戒》的不可或缺地位,堪比擺在結帳台過道光鮮的雜誌封面上借遴選華麗的名臉蛋來刻意營造惹人的上流社會夫婦形象的作用。(與他挑英俊而面相沉穩的瑞恩·歐尼爾(Ryan O』Neill)演十八世紀攀附權貴的里德蒙德·巴里(Redmond Barry)並無二致。)即便街景(被一向偏狹,獨樹一幟的紐約新聞界斥為「並不符實」)也是表現主義的,如報紙的標題(慶幸還活著(LUCKY TO BE ALIVE))以及霓虹燈標誌(愛神(EROS))都埋著伏筆,為故事情節做註解。在庫布里克的作品中,一切均非偶然。華盛頓郵報的史蒂芬·亨特(Stephen Hunt)估算哈佛的公寓「最少值七百萬」,不過僅僅是出於對庫布里克表面上與當代美國現實脫節的嘲諷。[4] 而如此精心設計的奢華公寓和豪宅,是存心令人側目。庫同其合作人,弗里德里克·拉斐爾(Frederic Raphael),曾討論過像比爾一樣的紐約醫生每年究竟掙多少錢。[5] 哈佛的生活層次不禁讓人存疑,錢是怎麼來的:來自零星的私人預約服務,還是來自見不得人的途徑,正如西格勒聚會時其對曼迪(Mandy)的照料?他為那些能不用等急診或者在醫院等死的階層的人待命,像維克多·西格勒(Victor Ziegler),從名字看就是這個世界的贏家。比爾難受地試圖用」雅緻「(cozy)來恭維妓女多米諾(Domino)的公寓(而妓女用了那個經典的笑話」僕人今天不值班「來求得對剩菜和一團糟的原諒,只將人引向對兩人階層鴻溝的窘澀感受),但比爾自己的公寓又與維克多的比起來顯得侷促和雜亂。西格勒的大宅是對眺望旅館的懷舊,有著寬敞的桌球室,碩大的樓梯,鍍金邊的鏡子,臥室般大小的廁所。甚至西格勒的地方比起舉辦奢靡狂歡聚會的薩默頓那富麗堂皇的摩爾式宮殿來也要遜色得多。(按施尼茨樂的中篇小說來講是「莊重的有帝王風範的單層鄉村莊園」。[6])某種程度講,沒有評論人看出導演的處心積慮是可以原諒的;我們已經習慣於忽視多數影片和電視劇中華麗的富態場景。就好比黑人觀眾數十年忽略螢幕上的每個白人。但請不要犯錯:這不是部關於維克多屈尊稱為「普通人」的「個人夢想和挫敗」的電影,這是說那些錦衣玉食的富人,像《巴里·林登》裡的貴族溫德弗(Lord Wendover in Barry Lyndon),《閃靈》裡面稱為」最優秀的那部份人「的烏爾曼先生(Mr. Ullman)。並且電影展示了這些人的空虛,無忌道德規範,不假思索地使役社會下層的人一如取用其附屬財物,並最終關注倫理的違背諸如不貞,而非如謀殺一樣的罪行。這點好比該片的觀眾更關注被認為核心的性,而非殺人。

更沒有理由去假定我們會喜歡比爾和愛麗絲(事實是,一次庫布里克給麥可·黑爾(Michael Herr)說過要拍個關於大夫的電影,因為「每個人都討厭大夫。」[7])他們並不像典型的好萊塢反面角色,字面上塗黑或者操國外口音。哈佛夫婦是我們理解上的,不加批判地講是「好人」,即有魅力,受過良好教育的一對夫婦,收藏藝術品,聽蕭士塔高維奇。但菁英的罪惡往往比任何蓄意的殘暴更要緊——存意無視、消極、昏聵。庫布里克也強調文化和博學於角色之善良或者城府毫無關係。片中更多著墨的是宮廷雍容的露陰癖般的展示。哈佛家牆上的裝裱了的繪畫(庫妻克莉絲汀(Christiane)所作),幾乎都描繪了鮮花、食物,顯式地指出他們居所中的藝術功用僅為裝飾(décor-art)。其中多數很可能是愛麗絲早倒閉的畫廊中的藏品,那裡倒賣畫作就像其他任何商品一樣。(海倫娜(Helena),他們的女兒,幫她母親包裝一疊梵谷的畫作,他是藝術家的偶像,曾無名而終,其複製品卻被博物館業精明的商人印在日曆、領帶、馬克杯上賺取百萬快錢。)哈佛夫婦並非片中僅有的藝術愛好者,比爾的病人婁·內森遜(Lou Nathanson)的公寓裡更是有昂貴的工藝品(objets d'art),其臥室如同哈佛公寓的門廳,壁紙是帝國法蘭西的鳶尾花(fluers-de-lis);維克多·西格勒的收藏頗有名氣,玻璃展櫃裡陳列的古瓷器,展開雙翼的丘比特雕塑,樓梯井裡的希臘美女雕塑,以及樓上被認為是文藝復興時期的青銅器展廊;薩默頓莊園裡懸掛的壁毯,威嚴的元老油畫,裝飾風格也從中世紀到摩爾,從威尼斯到路易十四。和《洛麗塔》中著名劇作家兼戀童癖克萊爾·奎爾第的廢宅,這些人的宅子裡雅緻地碼放著滿世界劫掠來的財寶。

影片中典雅古香的約見,華爾茲舞會,陣容全是歐洲范兒(桑德爾·薩沃思特 Sandor Szavost,模特蓋婭Gayle和努瓦那Nuala,內森遜家族,禮服店的米里奇,奏鳴曲咖啡館的大堂maitre d'hotel),這一切都讓千禧年的曼哈頓和世紀末維也納並無二致,只是另一種處在深淵邊緣的腐敗頹廢的高貴文明。維克多晚會的香檳氛圍將二十世紀的90年代和19世紀的90年代合二為一,眺望旅館的晚會同樣將70年代和20年代融為一體。但比較不光是為了說明黃金時期的歐洲資本家,而是通過徹底的梳理來重建美國對先前帝國時期的接續。桑德爾·薩沃思特,愛麗絲的准玩弄者,問她是否有讀奧維德(Ovid)的《愛的藝術》,就是個滿是詭秘暗示的引用。《愛的藝術》卻是對成人禮節的譏諷性指導書,為奧古斯都治下的羅馬的菁英階層所著,介紹諸如賄賂僕人,送禮,避開掘金女郎。(薩沃思特用愛麗絲的酒杯飲酒即出自該手冊。)而奧維德遠離帝都的流亡更與薩匈牙利僑美事實相連。薩在威尼斯華爾茲上的卓絕技藝,以及給愛麗絲展示西格勒的雕塑藏品的邀請,是皇室資助的高等藝術的實例,羅馬的拉丁文詩歌,奧地利-匈牙利帝國的交際舞,文藝復興時的造型藝術,共同製成當今紐約的熠熠的,藝術裝裱過的軀殼。

正當愛麗絲應付薩沃思特慇勤的引誘時,她的丈夫被喚去不那麼光鮮的幽會場景:那裡庫布里克給我們展示了軀殼裡面的東西:赤裸裸的剝削和死亡。在西格勒晚會場景的背後,是在樓上的廁所,比爾·哈佛見到了傑克·托雷斯在眺望旅館的237房間看到的一幕,以及大兵喬克(Joker)在《全金屬外殼》片尾所遭遇的:女人體。樓下傳來平淡的舞曲,應召女曼迪(Mandy)慵懶地展開四肢,全裸著,在迷幻劑導致的恍惚里,而維克多倉促穿好褲子,這次享用剛被藥物過量中斷。(究竟是嗎?)比爾把曼迪弄醒之後,維克多還專門封嘴,將他這次新近的醜事掩蓋在他們兩人之間。——我們當代的美國流亡藝術家,庫布里克,在他自己更為酸澀的《愛的藝術》中詮釋殆盡。用每個細節,每個典故,他將其暴露:皇室高貴文化的後面是榨取動力:淵博的薩沃思特引經據典,跳華爾茲,文藝復興雕塑,以及諸多的台詞道具,皆用來引誘另外一個男人的妻子,而維克多面對裸躺著,抽搐著的曼迪心煩意亂,背景是一幅裸體畫。被問及《發條橙》中亞歷克斯(Alex)對貝多芬(Ludwig Van)的鍾愛,庫布里克回答:「我認為這意味著文化沒能體現任何精神淨化作用的失敗。許多納粹高官是有教養的,有城府的人,但這些並沒有拯救他們,或者對任何人有多少好處。」 [8] 這一點在《大開眼戒》里故技重施,狂歡會的暗語是貝多芬一部歌劇的名字(Fidelio)。

除點綴背景的藝術品外,同樣遍佈全片的還有聖誕裝飾。故事發生在聖誕期間絕非偶然,施尼茨樂的書中並不是這樣,而劇本在其他特殊情況下依然完全遵循(事實上發生在狂歡節結束之前)。[9] 斯坦利·庫布里克似乎在他的最後一部影片中對聖誕期間(Yuletide)的精神實質嚴肅對待。幾乎任何室內裝飾(除了撒旦狂歡)都有一棵花哨的聖誕樹。幾乎每處場景都瀰漫著夢境似的,從飾燈和金屬箔片投來的朦朧的柔光。影片伊始,哈佛的女兒海倫娜想熬夜看電視播的《胡桃鉗》(The Nutcracker)。片尾在很明顯是高檔超市的玩具區展開,夫妻二人帶著海倫娜置辦聖誕。《大開眼戒》雖在暑期上映,卻是1999年的聖誕電影。

can-canning Christs一連串影射猶太基督教共奉的沉淪-救贖神話的典故貫穿該片:愛麗絲那諷喻性的夢(allegorical dream),「赤裸」,「可怖」,和「羞愧」,以及」在個怡人的花園「內做愛,而哈佛伊甸式的公寓充斥著室內植物和眾多花園油畫;西格勒晚會的兩個蕩女人,結著伴,蟠曲如毒蛇,瑩瑩的緊身晚禮服幾乎就是層蛻皮;妓女廚房牆上一幅切成陰道形的蘋果圖畫;還有狂歡會的自我犧牲的「救贖」儀式。這一切似乎很意外,舊時代的象徵主義全然來自一位眾所周知的無神論導演,他的所有電影情節是發生在當代無神世界的。(庫布里克之前電影中最經典的基督式圖景當數《發條橙》里亞歷克斯陶鑄的歌劇團(chorus line)跳康康舞(can-caning)的基督群像,還有幻想為百夫長鞭笞基督(Him)的好萊塢史詩般的白日夢,在這部片子裡,很清楚基督教是作為殘虐的斯肯納-盧多維科(Skinnerian Ludovico )療法的另一欠有效的版本而出現。)但參引聖經典故只為展示基督倫理在公元的第二個千年末破產而服務,展示如何徹底地被商業所同化及淪陷。西格勒氣極地在與比爾最終的對峙中說:「整個演繹的『請帶走我』式的自我犧牲與她真正的死毫無關聯。」 才不是呢!她的死關乎財富核心的異端崇拜的機密和權力,換種說法,這僅僅是交易。

片中,與真實的1999年很接近,聖誕節日裡對宗教的遵奉還不到對年度消費主義的狂歡,那零售年的迷幻狂熱氣氛。「聖誕快樂」的條幅在各商舖標誌的旁邊,寫著「不收支票」,「感謝惠顧」。在比爾辦公室的一排聖誕賀卡上並非是個聖誕祝詞:「治療時付款,除非已經預先商量好有另外的安排。」 這種並置削弱了節日的意義而展示了這個季節的真正本性,這個底線掩蓋著的假面的溫馨和善感。甚至米里奇,這個守財奴扮相的彩虹禮服店老闆,給那兩個男人致節日問候,他們之間已經就其女的玩弄享用達成」另外的安排「。全片正著意把這個季節的實質滿溢出來。吉列斯皮的餐館(Gillespie Diner,譯註:在Sonata Cafe旁)里放的音樂」我想在聖誕節要個男孩「,更顯式地將聖誕等同於粗邪的慾望。《胡桃鉗》是關於小女孩的玩具變成瀟灑王子來到現實中的故事,這就是哈佛女兒想熬夜要看的。帶海倫娜去的」聖誕購物「就是讓她跑來跑去,去挑她的專屬物品。哈佛夫婦自己(正如多數評論家所說的)並沒有看重自己周圍佈置(mise-en-scène),財富,藝術品,無處不在的浮華。而是他們被自己的色慾和妒羨之心迷了心竅。庫布里克反覆用圖像將人物角色和場景聯繫在一起,用他無慾求而穩定的又無處不在的攝影機記錄著。西格勒的舞會上,牆上燈光迸發的圖案與愛麗絲晚禮服的蕾絲邊呼應,又與薩沃思特翻領上藍色的放射狀絲帶相映照。比爾所及之處如同被幽藍和金黃,還有其公寓外表的牆紙顏色所纏身。多米諾出場的時候身著黑白條紋毛皮外衣,這個圖案反覆出現在立櫃旁斑馬紋凳子,她床上毛茸茸的虎玩具。她們就像裝飾品和藝術品一樣,供人購買。

愛麗絲對丈夫的公然怨恨,只是在其夢中和嗑藥後發作,是因潛意識裡覺察她只是被包養的情婦。我們知道比爾是贊助人,她的畫廊破產,她告訴薩沃思特她在找工作,但我們並沒看到她在找,更多時候我們看到是她被找。愛麗絲作為窺淫癖對象的角色在一開始的攝人的出場和第一句台詞所定義:「我看上去好嗎?」(當然結果讓她很耿耿在心,她丈夫根本沒看就說她髮型完美,然後問保姆的名字,而20秒前她剛剛說過一次。)每個她遇到的人在前十五分鐘都是在讚美她的美貌妝扮。比爾義務性地告訴她她一直都漂亮,保姆驚訝道:「你真令人讚嘆,哈佛太太」,後來更被美女崇拜者西格勒,薩沃思特之流阿諛稱讚。西格勒說她「絕對驚艷,我並不是對所有女人都這麼說。」「哦,確實這樣,」藉以貶損其妻——這是一個很冷的笑話,直到我們發現跟西格勒混的「所有女人」是誰。

妝扮就是愛麗絲的工作,前選美皇后,應召女郎曼迪,妓女多米諾皆如此。在哈佛一家日常生活的蒙太奇中,她丈夫在診所檢查病人,而我們只看見愛麗絲只管梳妝打扮:給女兒梳頭,套上文胸,在廁所鏡子前塗抹體香。這是高級妓女(或女演員)日間養生之道,只為保持其花容月貌。她要比其他任何角色與鏡子的關聯都要緊密,在離開去晚會前鏡前定型的一瞥,藥櫃鏡前決定嗑藥時自我檢視。她丈夫與她親熱是她看鏡子的表情(該片海報),開始還心不在焉,後來被喚起而沉醉,但最終畫面淡出前幾秒看上去又捉摸不定,分神而且不自然,此刻才是她自我意識最清晰之時,看清自己的本質的一瞬。

愛麗絲的實質被無誤地揭示:為妻即為妓。她與妓女曼迪的一系列對照把其身份展露無遺:身材高挑,一頭紅髮,品食麻醉藥,兩者的出場都是在廁所。曼迪昨晚被成群的男人玩弄,這又與愛麗絲的夢境暗合。愛麗絲又與站街女多米諾有牽繫:她被單的紫色和多米諾的連衣裙,她們惹人的梳妝鏡(靠臉蛋生活的人的標準配置)。曼迪和多米諾有聯繫,如同非現實的聯繫一樣,她倆名字中對等的輔音,如此手法的還有多米諾的室友姍麗(Sally)(她們的名字就是相同音節編改來的)。多米諾消失的時候,第二天就被姍麗所替代,在夢境邏輯中一個人可以轉變成另外一個而一切未曾改變。某種意義上說,片中就一個女人。評論人李·西格爾(Lee Siegel)將比爾所見的每個妓女看作是他妻子不同的化身,那個他一直在尋找的女人。[10] 但是當我們做另一種解讀時,她們的共同之處使一切更為明朗(即使不那麼浪漫):暗示愛麗絲不過是另一個高級妓女。落幕時在玩具店,她周圍是各式的毛絨虎玩具,想想多米諾床上那個。(庫布里克同樣在《洛麗塔》中用虎紋和豹紋圖案作為註解夏洛特·海司(Charlotte Haze)掠奪式性慾的暗門。)即使在最後這個場景,當她傳達該片的表層的道德意識時,愛麗絲從視覺上就被定格為妓女。

她還教導其女海倫娜(以歷史上最漂亮的女人命的名),使其成為像她一樣的高檔商品。她們日常生活的剪切中,海倫娜幾乎每個鏡頭裡都在她母親的旁邊,當扎馬尾辮的時候拿梳子,鏡子前刷牙,學著自己打扮。以為倆人做文字遊戲時,海倫娜正在學怎麼算一個男孩的錢比另一個的多。入睡前出聲讀故事,正背著台詞,」……當我鑽進被窩「。這部片子裡,一句」鑽進被窩「絕不是天真的。她母親跟著她默讀,訓練她。比爾的辦公室裡,有幅海倫娜著紫色衣裙的照片,多麼像她父親為性愛買單的女人所穿。

比爾·哈佛和他妻子一樣,一出場就被第一句台詞限定:「親愛的,你見沒見我的錢包?」 她是財物,而他是買家。(他妻子和多米諾對他的稱呼「比爾大夫(Bill,註:錢大夫)」就是個雙關語,和傑克·里皮(Jack D. Ripper,註:職業兇手),大兵喬客(Joker,註:玩笑)如出一轍。)他展示其證件,出手就是五十一百的票子,目的就是吸引,賄賂或者震懾計程車司機,店員,接待,還有妓女,所有廣闊依順的服務業成員,美國巨大的財富懸殊差異正基於此。包括(未完事的)嫖妓,禮服租用,各式賄賂,計程車錢,他一晚非常規的夜出費用超過了七百美元,而他絲毫不為這開支所煩擾。他問多米諾「是不是該談談多少錢?」,堅持為多米諾的未盡的服務買單,和計程車司機,和米里奇的討價還價,所有談錢的部份出現如此頻繁,拖沓,又如此顯著,都含在逼真的利益之中。這些並沒有在小說中出現。如他不是個明顯的消費者,比爾在劇中就什麼也不是;他有次將一百美元傻笑著撕成兩半。

比爾的夜出是對性的探索,更重要的是,對看不見的財富和權力階層的探索。比爾的第一次獵艷中性的潛台詞就是金錢;西格勒的晚會上,兩位風騷的模特拽他避開他的妻子,如謎語一般請他跟著她們去「彩虹那端」。被喚離開的時候,他還說:「且聽下回分解?」 走後,兩位模特露出了晦澀,有預謀的表情。這預兆了比爾最終確實來到彩虹禮服租用店。我們無從得知模特的意思,但我們都知道彩虹那端是什麼了。

彩色弧線之旅的確將比爾帶到了金湯聖地,薩默頓(Somerton),極盡奢華的核心之所,那神秘狂歡的舉辦地。這部份的場景被評論人單挑出來奚弄,極言令人沮喪。大衛·鄧比(David Denby)聽了籃球(Blueballs)的吟唱後,稱此為「電影史上最虛華的狂歡」[11] 角谷·美智子說「更多荒誕而非挑釁,更多窺淫而非可怖。」[12] 史蒂芬·亨特更要求道"哪有這樣的狂歡?天主教堂的?"[13] 他們又一次誤解了庫布里克的藝術意圖,很顯然並非涉及感官(not sensual)。比爾穿過華麗的門廳時迎來的誘人的黃金面具的門衛,告訴我們這是要進入神話和噩夢的國度。這組鏡頭是(愛麗絲)諷喻性的夢境圖景最明晰的譴責:菁英階層的腐敗,剝削性質,墮落,或者簡而言之,邪惡。蓄意撒旦式的淫亂洗禮,著猩紅色長袍的大司祭做安魂彌撒,嗡嗡頌吟,如拉丁祭禮的倒版。我們所見是上演著看不見面孔,可更替的女人體被分發被姦淫的典禮,輪流在黑色斗篷下的人物間換來換去,影片亦在集體姦淫禮(ritual mass rape)和女人犧牲式的謀殺(sacrificial murder)中達到高潮。

這兒的鬼蜮格調回顧著片中另個大型私家晚會,西格勒的。雍容的裝潢,文雅而沉悶的對白,攝影機懸浮著似在俯瞰夢境的位置。舞廳裡是群一對對全裸著,戴著面具的男男女女,和著「夜晚的陌生人」(Strangers in the Night)起舞。不僅是西格勒的晚會,還有眺望旅館,那裡的鬼魂也著禮服,結對跳舞。(還記得《閃靈》里閃現的超現實放大鏡頭嗎?那人穿著獸性十足的晚裝正在樓上吮吸穿燕尾服的百萬富翁霍雷斯·德文特(Horace Derwent)的陽具。)兩個場合,晚會和狂歡會,被彩虹禮服店的內室決定性地連在一起,從前台到薩默頓,我們看見一排擺著造型,禮服裝束的模特後的瀑布式串燈與西格勒牆上泛著白光的燈飾一致。

Korova Milk Bar in A Clockwork Orange狂歡會的視覺場面將性的物品化(sexual objectification)這個隱喻直陳出來。妓女們的面具把她們變得無名無姓而且一模一樣。她們的胴體異常完美,瑩潤,整潔如時裝模具,在陰森的白熾聚光燈點照下,再由庫布里克式的超然(Kubrickian detachment)所拍攝出來,以某種形式把任何真切的色情描寫沖淡。儀式性的互吻是怪異而冰冷的,那面具上雕出的慘白的嘴唇去碰另外一個的。做愛場景由機械式的交合和靜態的周圍觀眾組成。掩著面具,著禮服的男侍從匍匐著為媾和的一對做床,這個人體傢俱亦和《發條橙》里克洛瓦奶吧(Korova Milk Bar)的桌子一樣。有人可能會一顫,猛然記起操盧戈西腔(Lugosian-toned)的薩沃思特若無其事地請愛麗絲到樓上雕塑的環繞下做愛。

cubicism狂歡者的面具(威尼斯式的,亦是對另個商業帝國的暗指)有著同樣的象徵意圖:把佩戴者轉變成無靈性的物體。它們顯然不是表現某些評論人說「淫慾化自我毀滅」(ecstatic self-annihilation),他們就像地獄般可怕。鐮刀狀的鳥喙,斷裂為兩半的立體主義面孔,扭曲的鬼臉和邪笑,僵冷的嚎叫,彩繪的眼淚,黑暗中凝視的眼神。這些人沒有因耽於情色而迷失自我,而是同《全金屬外殼》中新兵蛋子一樣遺失本我,一起消失的還有其名字和頭髮。比爾的「審判」上完全靜止,死寂的凝視狀面具的一組特寫是挖空眼睛,去人化(empty-eyed dehumanization)的圖像。值得注意的是西格勒第一眼看見比爾走進禮堂時,即使雙方都隔著面具,他給比爾致以老相識般的點頭。在這裡,那些西格勒晚會的客人才真正把面具解下來。

面具和人體模具是庫布里克作品裡反覆出現的主題:想想《死亡之吻》(Killer's Kiss)裡面與人體模具肢體的打鬥,克洛瓦的擬人化傢俱(anthropomorphic furniture),《發條橙》和《殺手》(The Killing)里怪誕的面具。在《大開眼戒》里,面具不光在晚會上出現,而是分佈於全片,作為死亡預兆而存在。婁·內森遜的靈床邊守夜的石刻希臘面具。比爾偶遇的HIV陽性的妓女多米諾臥室裡俯瞰著的非洲面具,正如帶面具的默然目睹做愛過程的旁觀者。而「多米諾」本身就是一種面具。

面具同時是女人如衣服的隱喻。那彩虹店裡間盛裝的人體模具就陳列在比爾和米里奇周圍。「像真的,哈?」米里奇說,緊接著就抓到其女與戴假髮和撲著烏青粉底的兩個男人廝混。米里奇的女兒,臉上極盡妖艷淫邪,某種意味上和《閃靈》中葛蘭迪姐妹(Grady twins)一樣怪異而沒有生命:皮膚油滑白皙好似裡間的人體模特,粉色的唇膏還有晶瑩的眼珠簡直就是個玩具娃娃。一個組合場景鏡頭中,當比爾還禮服的時候,米里奇女兒站在米里奇右邊,而瀑布墜燈下的一對人體模具,女的站在左邊。米里奇說:「如果哈佛大夫有別的需求」,這時在櫃檯後邊摟近女兒,「任何需求……有時不必是件禮服。」這句台詞只是為了強調其女兒和店裡其他合法商品的視覺同等性。曼迪在片中出現了三次,而且都帶著面具:西格勒的臥室裡,她的眼睛就是她臉上的黑洞;狂歡會上確帶著面具;停屍房的長板上,她的臉鬆弛慘白,眼睛大睜,卻已毫無生氣。

儘管比爾沒有直接殺人或者同誰做愛,他在這種剝削和他碰到的所有女人的死亡都有牽連。(奏鳴曲咖啡館的標語是「顧客總是錯的。」)他沒有把HIV傳染給多米諾,但她是為他這樣的人服務的。米里奇前夜還痛斥與其女廝混的男人,「你們倆能不能消停!沒看見我在做生意?」,同時又給哈佛拍馬致歉,現在又另一副嘴臉,喜悅而鎮定,將這種變化躍然紙上。(畢竟,比爾不是非禮服買單,而是為其能提供的探索之旅。)再者,曼迪是被一些集團用邪惡儀式性判處死刑,還是群奸後吸毒過量而死又有什麼分別?考慮到庫布里克對字面上的黑色幽默的癖好(想想「先生們,你們不能在這兒幹仗,這而是作戰室!」或者「我說過,我不會傷害你,我只想弄壞你腦袋」)。當西格勒解釋曼迪並非謀殺,「她已經心智不全了,」 這種矛盾應該很明顯。

比爾在咖啡館得知曼迪因吸毒過量而死,那兒的牆上懸掛著古典的女人肖像,響著莫扎特的安魂曲(Requiem)。這個佈置和配樂使這刻凝固成永恆。庫布里克最後的三部影片構成了我們文化中仇恨女性(hatred of the female)的主題三部曲。《閃靈》里,傑克·托雷斯蔑視妻兒並試圖謀殺。(我們也聽到在電視新聞正在播報一個「和她丈夫去野營的女人失蹤」的事。)《全金屬外殼》中,海軍特種兵里體制化的對女性的厭惡(institutionalized misogyny)是普遍的,而且女人的鏡頭刻意很少(我們只看到了兩個妓女,一個女狙擊手),因而她們的出場才令人難忘。該片的高潮部份是對十五歲女孩的死刑執行部份。奏鳴曲咖啡館(譯註:此處作者或有筆誤,這裡的咖啡館不是奏鳴曲咖啡館)的安魂曲並不只為曼迪而奏,而是為所有無名的,可以犧牲的,被整個時代的哈佛階層的男人們玩弄和遺棄的女人而奏。

因對其金錢的炫耀和職業地位,比爾·哈佛終究處在服務階層。想下西格勒晚會時他被使喚的情形,以同樣的禮貌卻是敷衍的態度對待他的鋼琴師朋友,尼克。比爾只是個受傭的幫手,晚會大夫,叫來去搞定(如果可能)或者掩蓋(如果必要)人事的醜惡,就如曼迪的事。當他去他病人婁·內森遜的公寓時,他首先由其傭人羅莎(Rosa)接待,她穿著白領黑裙,在呈完美對稱的入口門廳那所有東西都成對,包括大夫和女傭,他們在此處平等。當比爾想潛入狂歡會一探究竟時,他被階級標識暴露了身份,來時是乘的士而非豪華轎車,衣兜里有禮服店租借便條。他在薩默頓真正的身份,是局外人和入侵者,這點在第二天再去人家地盤的時候寫在了紙上,不屑地用列印的簡潔便條從前門的柵欄中由緘口的僕人塞到他手上來打發他。(這裡也非比爾第一次出現在柵欄前,他不得不賄賂米里奇來進入鐵柵欄門。)西格勒最後叫他悔過的時候,他暗笑比爾拒絕一箱25年的蘇格蘭威士忌(比爾在淺杯里啜飲的那酒),並不只是這點奢侈品對他小菜一碟,而是比爾虛偽的正直毫無意義,他早就被收買了。比爾獲取可以去收買,賄賂或者命令社會地位低於他的人,如他可以擁有愛麗絲,但他早就是西格勒的人。

儘管西格勒對發生的一切有個看似可信的解釋。包括哈佛的煩擾,尼克·南丁格爾被打,曼迪之死,我們無從得知他是否在講述實情還是撒謊掩蓋謀殺。劇里同樣也細緻地並未給出可以讓我們安心的任何定性的證據。但西格勒確有對該案細節令人起疑的知情特權:「門是從裡面插上的,警署的人也滿意,這事就了了!(同時付之以輕蔑的『噗!』)」同時他還聲稱要讓人相信他脫去外衣,表示真誠:「我必須跟你絕對坦誠,」「比爾,不要玩」,而且最終「好吧,比爾,讓我們……不要廢話了,好嗎?」。請注意他的措辭:「假定我要告訴你……」。他不是要「坦誠」,他是給比爾找個臺階下,一個讓他似有道理的,能挽回顏面的對女人之死的解釋,來緩輕他突如其來的狂躁的內疚。(這也是其中為數不多讓比爾最難受的購買經歷之一,托在下巴的手慢慢滑到腳邊,試著同意西格勒讓他強嚥下去的難以置信的偶然性解釋。)西格勒儘管懇求」不玩遊戲「,而整個談話就是遊戲,紳士般面對生命和死亡問題的前前後後的掙扎和逃避,參與者就是不安地圍在撞球桌邊的兩個對手。

比爾打破砂鍋式的探求,終於讓西格勒沒有了耐心,因而訴諸恐嚇和威脅。他提醒他們的身份分別是主子和僕人,他咆哮道:「過去這一天你早就超出了你的本分」。至於那些在薩默頓的狂歡者,他說:「你以為那是些什麼人?他們不是普通人。如果我告訴他們的名字,我也不會告訴你,但如果我說了,你會睡不好覺。」換言之,他們就是「所有最優秀的人」,各種有至尊財富和權力的可隨性所欲買賣和比爾,尼克一樣普通人的男人,或者姦淫謀殺曼迪和多米諾一樣的女人。「你會睡不好覺」也是個潛在的警告,而這也不是西格勒的最後一次警告。他最後的那句忠告,「生活還繼續,它永遠這樣……直到它不再繼續,但是你明白,是吧,比爾?」。同時給了個似乎諄諄教誨般,卻令人不自在的像對待專有物品一樣的揉肩動作,看起來是個討個保證實際卻是威脅。(此刻鏡頭突然切到並不友好的警告畫面:比爾枕頭上放的面具。)比爾的表情這時出現在前景,此刻緊繃著,壓抑和交織的情感一時難以解讀,但有一樣是很清楚的,對他生命的恐懼,他看起來好像陡然會慟哭,或者歇斯底里地狂笑。維克多拍他肩膀時擺出屈尊的架勢,讓他畏縮。最終,他只能接受維克多的安撫。不是沒有證據去確認,是因為有個體面的連接埠不再追究,可以遠離危險。他最終發現自己和妓女,鋼琴師一樣,是可以交易的。

但問題依舊:曼迪是只因吸毒過量而死,還是被謀殺?枕頭上比爾嵌著珠寶的面具是愛麗絲對其的指責,還是西格勒的朋友給的第三次也是最後一次警告,還記得《教父》里床上馬頭的死亡威脅嗎?這些關鍵問題,一個個都由庫布里克精心考量而沒留答案。而多數評論人竟然沒有覺得這些成為問題,取而代之,卻將自己的解釋應用到故事情節中來,說什麼西格勒的解釋多餘,曼迪的死就是他說的偶然死亡,愛麗絲是自己把面具放在那兒的。(這些想像的故事情節甚至沒有西格勒,或者對神秘階層的任何一位成員的衝突,而且很清楚說就是主角的妻子自己放的面具。)但是庫布里克竭盡全力去保存的歧義性是在他們怒視下,要求我們,像比爾一樣,去有意識地決定我們應該相信什麼。比爾看見躺在枕頭上的面具時的反應可以解釋為羞愧以及將他的秘密暴露出來的解脫,抑或意識到他妻兒可以在睡夢中被謀殺的危險信號。當愛麗絲被比爾的抽泣所喚醒時,她的表情並未顯示出她看到面具的震驚,或者她早先就知道。鏡頭切到第二天早晨,她眼睛紅腫,含著眼淚,我們不曉得她為何在哭,是因為她丈夫幾乎對她不忠,還是他的這次冒險危機到家庭的安全。他倆最後的對白含糊而又存在暗喻。(「我們該怎麼辦?」「或許我們該感激,」)這很容易聯繫到曼迪的謀殺以及對他們家庭安全的威脅,就像對他封口一樣。如果我們輕信前者,那哈佛一家只是在就夢境中的和未遂的不貞達成和解;他們正在同意去掩蓋一樁命案,作為殺人案的幫兇。

這才是影片真正的檢驗,拋給我們的檢驗,就像《發條橙》片尾展示給艾利克斯的歧義的卡通畫上留空的氣球框,來檢驗他的治療是不是失效了。他對圖片是淫蕩和暴力的解釋已經確定其已經失效。但是我們呢?開放式結尾的描述強迫我們去捫心自問我們真正看到了什麼;《大開眼戒》是一個關於婚姻,性,忌妒的電影,還是關乎金錢,妓女,和謀殺?在你做決定前,先考慮下這個:有哪部庫布里克的電影情節中沒有人被殺?

影片在樂觀卻不和諧中收場,哈佛夫婦帶著女兒海倫娜去聖誕購物,他們對她的願求只做禮貌性回應,而被自己心中的孩子所分心。多數評論人言及,他們依舊關心心理和性,丟棄掉螢幕上的社會化隱喻(sociological implications)。但是,在如此多的庫布里克的片子中,對白都是誤導性的,真正的故事是由視覺途徑傳達的。當可憐的海倫娜興沖沖地在玩具間來回穿梭的時候(她已然是個有貪慾的小消費者),每個她相中的物品都和被她父親階層的男人剝削遺棄的女人有關聯。她的聖誕購物單是藍色嬰兒車(我們兩次在多米諾公寓外看見也有輛藍色嬰兒車),超大號的泰迪熊(隔著的就是一排毛絨老虎,而多米諾床上也有一隻),還有一個著半透明天使裝的芭比娃娃(嗯,米里奇的女兒),多麼像海倫娜自己第一次出場時的打扮!她已然是個玩具,一個盛裝著,小巧可人的飾物。另一個玩具,在一圈燈下耀眼地擺著,名字叫魔圈(Magic Circle);這個名字同時隱喻著狂歡禮上那一圈接受洗禮的妓女,那明亮的紅盒子好比那跪拜主教時的紅地毯,以及比爾在撞球桌前達成交易的毛氈。米里奇和他女兒的次要情節也在這裡得到回應,在另外的交易場景,哈佛夫婦已經無意識地將他們的小天使帶到商業世界去賣淫。

愛麗絲:你知道,有個非常重要的事情,我們必須儘快做。

比爾:是什麼?

愛麗絲:上床。

當《大開眼戒》落幕,比爾和愛麗絲最後的交易暗示著他們供認的所有陰暗的探險(「不論真實與夢境」),所有的命案他們都是同謀,導致的不過是另一件性反常的上演,或是舞會上的調情燃起了他們回家後的纏綿。他們那些關於「已經醒來」的真假難辨的談話,他們依然雙眼緊閉。達成和解,他們打算把這些所有的不愉快遺忘在性高潮麻醉般的極喜中。(你可以試試在高潮時睜開你的眼睛。)或者,最後,影片終究是講性沉迷,將性是對醜惡財富和權力現實通吃的分心之術。或許消費者從來都是錯的。當然一個精妙的雖已嘗試過的心理化解讀仍然可能。但是只關注哈佛一家未曾檢視過的內心活動是在故意無視斯坦利·庫布里克畢其生說營造的深刻的視覺影視世界(visual filmic world)。他最後想展示給我們的這個時代的影片,而且他自認為他最好的作品,要傳達美國世紀末的全球美帝國的資本世界,是一個財富權力集團對其他人的特權使用,將我們想隨手可仍的商品一樣對待,用光鮮的照片,油亮的表面掩蓋其犯罪事實,終將自己的孩子推向賣淫和受奴役的生活。對未來感覺良好的結尾,以庫布里克在本片(或者所有)最後一個字暗示著,哈佛的女兒就像他們剛剛順從的一樣,等著被操。

致謝:和 Rob Content 700多小時的談話給予我的論證無價的幫助。Giotto Perspectives 的 Bart 泰勒 給我指出該片的基督式圖景。 我還要感謝The Sores的吉他手,歌手 Boyd White,還有《電影季刊》的編輯 Ann 馬丁,感謝他們的編者的敏銳。感謝加利福利亞大學出版社允許我將這篇文章再版。

關於作者:蒂姆·克雷德(Tim Kreider)是一個卡通藝術家。作品在http://www.thepaincomics.com 網站,以及巴爾的摩城市報。

註:

[1] Kakutani, Michiko. "A Connoisseur of Cool Tries to Raise the Temperature." The 紐約 Times, 18 July 1999. p. 22.

[2] Ciment, Michel. "Second Interview" in Kubrick. Translated from the French by Gilbert Adair. 紐約: Holt, Reinhart, and Winston, 1980, p. 171.

[3] Blakemore, Bill. "The Family of Man." San Francisco Chronicle Syndicate, 29 July 1987.

[4] Hunter, Stephen. "The Lust Picture Show: Stanley Kubrick Stumbled with his Eyes Wide Shut." The 華盛頓 Post, 16 July 1999, p. C5.

[5] Raphael, Frederic. Eyes Wide Shut: A Memoir of Stanley Kubrick.

[6] Schnitzler, Arthur. Dream Story. Translated from the German by Otto P. Schinnerer. Los Angeles: Sun & Moon Press, 1995, p. 128.

[7] Herr, Michael. Kubrick. 紐約: Grove Press, 2000, p. 13

[8] Ciment, Michel. "First Interview" in Kubrick, p. 163.

[9] Schnitzler, Dream Story, p. 4.

[10] Siegel, Lee. "Eyes Wide Shut: What the Critics Failed to See in Kubrick's Last Film." Harper's Magazine, October 1999, vol. 299, #1793, p. 76 - 83.

[11] Denby, David. "Last Waltz." The 紐約er, 26 July 1999, p. 84.

[12] The ever-perceptive Ms. Kakutani, p. 22.

[13] That dimwit Hunter, p. C5.