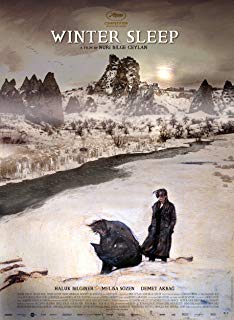

2014-12-07 08:38:13

你和我的凝視之間 是千座安納托利亞高原

************這篇影評可能有雷************

捕馬者說,安納托利亞的馬,到任何地方你都會知道,這是安納托利亞的馬。

在有些人心目中,馬匹是分鐘族的,而人是分階級的。對於Aydin這樣的知識分子來說,這些本來無可厚非。道德,責任,理想,這些關鍵詞是衡量一個人是否合乎社會規格的標準,但他的妻子卻說,去你媽逼。還有像永遠行善永遠對抗邪惡這種正直之辭,他妹妹卻同樣不盡認可。更別提那些住在破舊房子裡的窮人,他們之間的差距不只是數小時的山路,更是無法消弭的天壤之別。

Ceylan這次絲毫無心於「小鎮往事」的凝視,反而傾心於喋喋不休的「論事」,讓那些覆蓋在中的隱秘過往,中的細絮人生,和中的隱忍悲涼,全都顯現為「人性的話語」。Ceylan一改以往寓「曖昧」於場景的做法,這次是寓「曖昧」於語言。語言是人心與大地的裂縫,深底的暗湧正在唇齒之間潛滋暗長。片中沒有多少安納托利亞慢慢大雪中的沉思,更多的是山洞裡明滅交替的「人性喧囂」,隨便一次意外衝突都可以引致一場激烈的洪荒,而洪荒的交匯點正是「真理」的不可名狀。Ceylan用契訶夫式的荒誕幽默,構建一則基氏式的社會剖析寓言。導演本人說這是知識分子式的自省(自嘲),即使這種自省在片中不乏有意識形態設計的痕跡,在這座看似與世絕離的幻境裡,並沒有削減任何社會成份中的複雜和差別,反而讓衝突和碰撞更加的措手不及。

我們所認為的「現代」,歷史被某種內在的力量和必然性決定,時間是有方向的。而到當代,簡單的對立消失,一切都在運動中匯合,各種歷史時間被混合到目前,匯聚成「當代」。阿甘本(Giorgio Agamben)在闡述什麼是當代人的時候說:當代的人是「不合時宜」的。1874年,尼采(Friedrich Nietzsche)在他的《不合時宜的沉思》中表明這樣的立場:「我試圖把這個時代有權引以為傲的東西,即它的歷史文化,理解為一種弊端、無能和缺陷,因為我相信,我們都在被時代的高燒所毀滅,而我們至少應該意識到這點。」尼采把自己和現時放到一種斷裂和瓦解當中,那些真正的當代人,是那些既不合也不適應時代要求的人。正是由於「不合時宜」,使他們比其他人更能感知和理解自身的時代。

我們看到Ceylan對於自身與現時的考量,正是站在不合時宜的角度的反思。這種反思在一片中,我認為可看作是時間在散射中的徬徨,沒有任何一種歷史是合理,沒有任何一種價值是真理,正如電影開始時的那片煙霧繚繞的荒蕪。Aydin是過去對抗「舊世界」的知識分子,仍守著自己「與邪惡抗爭」的真理,憤世嫉俗並渴望以「良心」營造和睦的新世界。他看似對所有人友好,無論是自己的妻子和朋友,還是租戶和遊客,都儘量友好相待,實際上卻形成自己的「權力中心」。反觀片中其他的主要角色,其實也不無如此。如果僅是表現善惡真理的立場或者階級差別,甚至利益糾紛引發衝突,那麼這種電影實在平庸和過時,但正如我們所看到的,導演Ceylan的處理是相當「當代」的(即使有一副古典主義的外表),我們可以覺察到,所有的方向都在轉變,並且我們自身不自覺也參與到這種轉變中。他讓所有人都在時間的流動中運動和交匯,奇妙的是,這種運動並不是公路片裡人物無所適從的遊動,而是設置一場萬物俱寂的冬眠,讓「語言」縫合一切。於是我們很直觀的看到小鎮中的各種歷史斷面,知識分子、牧師、農夫、囚犯、慈善家、騎手和無業遊民,理想的、浪漫的,現實的、虛偽的,內斂的、傷痛的,張狂的、激烈的,都微妙地透過言語和言語中的空隙縫合在一起。而導演本人,並沒有在某一種對象上添加批判的目光,而僅僅是表達這種曖昧的無奈的徬徨。

羅蘭巴特(Roland Barthes)在致安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni)的一封信中這樣闡述:「我所理解的藝術家的智慧不是一種古典意義上的品質。藝術家知道,事物的意義並非其真理。了解這一點就是一種智慧,人們可以說這是一種古怪的智慧,因為它將藝術家從集體和狂熱自大的人群中拉了出來。」他認為這種藝術家的智慧,既不強加「意義」,也不消解「意義」,這一辯證法或許使他的作品難以捉摸,而藝術價值正是存在其中,即通向意義的道路永遠是敞開的。這種「開放的意味」同樣瀰漫在Ceylan的作品裡,特別是之前一系列半自傳電影。而在此片中,Aydin站在大雪覆蓋的鐵路上,路邊有一隻凍死的野獸和滿樹的烏鴉,內心卻醞釀著一場甦醒。

一場酩酊大醉之後,浪遊者遠去,冬眠的人漸漸入睡。在卡帕多西亞大地荒亂的雪夜,Aydin解開韁繩,像解開一場執著的困境。野馬嘶叫一聲很快消失在崎嶇的風裡。

Ceylan並沒有給這盤根錯節的寓言一段明確深刻的結局,而是將所有的曖昧和愛恨,交付給既存的,卻居無定所的時間。或許這也表明他本人對於自身與世界的態度:

「我知道我們無法和好如初,但日子總是要繼續下去」