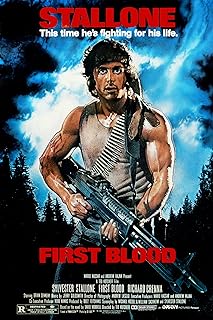

第一滴血/兰博/

導演: 泰德‧考契夫編劇: David Morrell Michael Kozoll

演員: 席維斯史特龍 李察克雷那 布萊思丹尼希 Bill McKinney

2014-12-10 03:27:09

類型片 史泰龍 美和話語權

************這篇影評可能有雷************

類型片 史泰龍 美和話語權

——由第一滴血和007說開來

界定一下概念,我這裡說的「第一滴血」是指由史泰龍主演兼導演的系列動作片的第三部:1988年由Tristar 影業出品,在近幾年出了藍光版本,作品背景是蘇聯佔領阿富汗,由蘭波這樣的孤膽英雄深入虎穴演繹了一段傳奇。

007系列總共出了21部,換過前後五到六任男主角,這裡指其中第十五部,1987年由麥克梅出品,主演提摩西•道爾頓,雖然是美國電影公司的版權,但還是和幾乎所有其他007系列一樣,充滿英國人不無古怪的思維方式和旨趣,對大英帝國日薄西山的回望充滿每個英國人的血液,成為其"前意識",成為英國人區別於其他歐洲人的重要標誌,此是閒話,略過不表。這部電影子標題為——黎明生機,描寫的故事比較飽滿,背景跨度從當時尚在蘇聯統治下的捷克蘇維埃到一徑之隔的西方國家奧地利,再到西非沙漠,最後在中亞阿富汗落幕。

將這兩部電影連接在一起的要素有三個:

1.出版年代很接近,考慮到電影的出版拷貝發行公映的產業鏈比較長,基本可以看作是同一年的作品。

2.背景都有阿富汗,前者阿富汗是主幹,後者阿富汗是KGB和英國軍情五處的007一決生死的最後沙場。

3.都有很明顯的冷戰思維影響。不同之處在於史泰龍的《第一滴血》除新世紀(2008)的第四部外,前三部都有深刻的個人烙印,莫如說,史泰龍把對越戰,對美利堅,對國之為國的思考套了一個三部曲的動作片的外套,裝入好萊塢的工業化體系去運作,恰巧比較成功,這點和金庸類似(金庸的武俠除白馬嘯西風外都是歷史觀的武俠外套,和傳統的比如王度廬的武俠傳統關係不大);而007系列則大不同,從1962年西恩康納利的第一個007開始,到本文主題「黎明生機」這部已經有將近25年的操作歷史,從電影涉及到的每一個元素(製片,導演,舞美,演員,音樂)來講基本已經體系化,可以把個人要素屏蔽掉,也就是說,1987年的這部007由誰來演,最終我們見到的形態質量差別都不是很大,男主角只要是英國人,好演員,帥,符合這三個要件就可以,這就和「第一滴血」之於史泰龍迥異。

說到冷戰,這就切入了本文主題。冷戰,蘇聯和美國,英法時不時噹噹小跟班,德國因為兩次世界大戰的心理陰影,一般不太出頭,埋頭煉鋼搞建設,偶爾出點錢。蘇聯,這個曾經世界上最大的大陸國家,除了KGB出身的普京會跆拳道,偶爾和梅氏搭台唱二人轉,已經在任何一個方面都不處於世界的主流,其工業產品除了卡巴斯基和烈性伏特加沒有一個你能用百度和谷歌搜得到(假設在中國大陸你偶爾能登錄谷歌的話)。這個現狀怪不了普老爺子,其民族心態如此,有深厚的歷史積澱,換言之,有深厚的漫長的複雜的——落後傳統,這個傳統問題下文詳述。

發端於高原和森林裡的斯拉夫人對異族有深刻的恐懼感,這話好像是村上春樹哪部小說里寫的,名字忘了,這種恐懼感發揮到極致就是在形式上要把紅旗(意識形態的外部表徵)插滿目光所及的地方,而至於紅旗下有何種呼喊和仇恨,斯拉夫人看不到。這表現在第一滴血和007中就是我們在小學課本里反覆強調的蘇聯老大哥和萬惡的美帝資本主義在電影裡不約而同的調換了臉譜:在第一滴血中,史泰龍飾演的蘭波不是阿富汗人——這些世世代代為鴉片,割禮,AK47所焦苦的纏頭巾的穆斯林兄弟——所認為的invader(侵入者),而是面對更惡的蘇聯人的liberty-er(生造的詞,使自由者),阿富汗人何嘗不知道地理區域上更遠的美國人也是異族,也是「非我族類,其心必異」,但相較在自己的土地上直接插紅旗的蘇聯人,對後者的仇視烈度自然會降低,表現在電影中就是當地反抗武裝會選擇幫助蘭波,這和蘭波的個人魅力關係不大,只是因為蘭波的敵人也是他們的敵人,在面對蘇聯時,阿富汗人和美國人找到了契合點,所謂「於我心有慼慼焉」。在007中也是相似,游擊隊會和蘇聯人做生意(向對方出售生鴉片),但也會幫助007攻擊蘇聯空軍基地,並直言:至於他們(蘇聯人)是死在鴉片手裡,還是自己的冷槍下,這並非自己關心的議題。

這兩部在類型片歷史上留下濃重一筆的電影,固然主角英俊,情節緊湊,動作火爆,但我想導演和製片人想表達的恐怕並非僅止於此。沒有人能站在對方的立場上發言,所謂的「感同身受」在很大意義上是一句空話,看看岡薩雷斯的《通天塔》就知道人和人想要互相理解是多麼難多麼難,你一個人在淒風苦雨,慢慢長夜,要對方想像你的世界並且互相連通近乎空想,反之也一樣,所以人類發明了數不清的東西用來聯通或者通聯,比如語言,比如QQ,但究竟,人們走近了嗎?此是閒話了。兩部電影的製片方一為美國,一為英國(由麥克梅發行掩蓋不了前文述及的英國性),但都不約而同的觸到了東西方,觸到了「人」的生存境遇,這些電影在25年後的2012(瑪雅人所謂的地球毀滅之時)重溫真的感慨良多。

閒話一下一個近鄰的所謂民族性。由於之前的工作經歷,對韓國(所謂地理課本上的一衣帶水之邦)這個國家的國民素無好感(好感這東西不可捉摸,很多時候講不出為什麼:你為什麼選擇一個或者一個類型的女孩子作為你的擇偶標準,儘管她有這樣那樣的缺點,而對別人視而不見,其實沒有什麼理性可言),但內心深處,對這個民族,我是保持遠距離尊重的。你看看張東健的《太極旗飄飄》和近乎三級片的《色即是空》你就知道,這個民族,不到八千萬人口(比河南省人口少得多),一個半島的一半國土,創造出這樣那樣讓你瞠目結舌的經濟和文化奇蹟,不是靠整整容做個離子燙就能整出來的,用俗話說叫:槓槓的!

話說畢業答辯完畢,導師因為去香港公幹無暇抽身,額外交待一個任務。說來話長,本校漢語國際教育碩士學位點有大量韓國留學生,其畢業論文由學院分配給各不同專業導師指導,類似強行攤派(這個應當是全國的普遍情況,還是體制問題),本人導師就分到兩個,雖然這和各個導師學科專長關係不大(假設有專長的話)。這個任務——幫論文第九稿即定稿把關,修改,給出指導意見的活計由我來完成。倒不是本人吹噓自己水平多高,但許多在中國拿學位的韓國人的論文問題關鍵不是論什麼怎麼論而是其思維由另外一種外語表達出來會有硬傷——類似於中國人講的雜糅了漢語思維的Chinglish。於是乎,我拿到兩篇韓國人寫的研究漢語言的論文,毛病多多,毋庸贅言,但看完還是很感慨。其研究態度,對語言現象的觀察,對兩個國家文化層面的細微辨認,尤其是先取經,取到經後化為我用壯我韓威的勁頭讓我毛骨悚然。

不是貶低自己人,教育部(中國)可以抽檢一些985/211高校的文科碩士和博士學位論文(理科我沒有發言權),看看其成型的支撐心態和最終式樣呈現方式,教育部的老先生們大致會對中國的教育質量有大體判斷。我的問題是:體制由人創造,由人推進,人人都是體制的一份子,誰也無法獨善其身,某種程度上,我們都在和體制相互背書,如果有審判,誰都脫不了干係。韓國一個高句麗民族在漢江創造的奇蹟能否由同一民族主體的朝鮮人在大同江複製,能否由同一民族留在中國的兄弟姐妹在吉林延邊複製?

回到體制。電影中的蘭波和007毫無疑問是非我族類的西方人創造的形象,問題是這種形象為什麼西方可以製造(用「創造」比較恰當)出來,用來作為意識形態的宣傳工具和表達「美」的利器(第一滴血中史泰龍的眼神讓我一直覺得他有暴力之外的東西要訴說)?對方或者說對手這麼幹了,你蘇聯或者當時還是蘇聯小弟弟的中國也可以這麼幹,只要你也在表達你的訴求,美國或者英國沒有什麼辦法壓制你的表達,但看看我們的反饋機制:

1.中國。這兩部電影問世的時候,差不多於會泳先生的八部樣板戲到達高峰,其從前的對頭上海音樂學院院長(名字忘了)已經在上海的寒風中跪在校門口接受群眾批鬥幾年了。

2.蘇聯。諸位如果粗略翻閱一下西方音樂史,就會發現斯拉夫人的音樂基因是不差的,甚至可以說是最好的之一,音樂史的許多殿堂級人物都是俄國人,但都指單體而言,始終沒有能夠形成類似卡內基音樂廳或者維也納這樣的氣場,就是沒有:「群」,何也?答曰:體制也。蘇聯流放掉的猶太裔音樂家不計其數(是猶太人,又是不事生產的音樂家,雙重原罪),留下刻成唱片或者以別的形式保留以便你今天能用迅雷和電驢下載到的電子格式都是因為其中有些人以各種不無艱辛的手段幸運的以難民身份到達美國,到達——萬惡的資本主義社會的結果。今天的你我能夠偶爾裝逼聽到那些管絃樂是因為很久很久以前一些人用雙足跨過黑海哩海白令海峽太平洋而沒有死在西伯利亞的伐木場的緣故。

就此打住。

夜雨又在下了。

一稿急就於 江蘇蘇州 2012年5月25日

修改於 江蘇常州 2014年4月9日