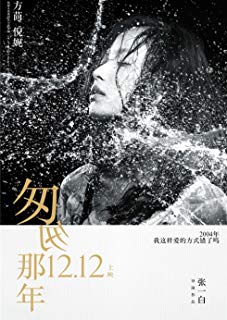

電影訊息

電影評論更多影評

2014-12-13 05:40:05

當青春早衰

(拙作,見財新文化)

12月5日,張一白導演的電影《匆匆那年》上映,不出意料地受到歡迎。從2011年九把刀的《那些年,我們一起追的女孩》開始,華語電影開啟了一股青春懷舊熱潮,而趙薇的《致青春》和郭帆的《同桌的你》票房大賣,更讓不少投資方看到這一類型片龐大的市場需求。《匆匆那年》趕上好時候,而其背後還有《左耳》《時間都去哪了》《我們的十年》《何以笙簫默》等同類型影片正準備「前撲後繼」。這張青春懷舊牌何以有如此大的魅力?

一方面,80後、90後已經成為電影市場最主要的消費群體。日前,中國電影家協會等單位主持推出了《2014中國電影藝術報告》《2014中國電影產業研究報告》,其中一份抽樣報告指出,目前國內影院觀眾的總體情況為:女性觀眾佔六成,25歲至39歲的觀眾占53.6%,18歲至24歲的觀眾占33.1%。另一方面,「懷舊」是80後、90後消費的「剛需」。這或許會令有些人不解——80後、90後正處於青春年代,怎麼都開始懷念青春了?

對於這個問題,更加時髦的提法是:當他們懷念青春時,究竟在懷念些什麼?從《致青春》《同桌的你》到《匆匆那年》,首先引人共鳴的,是消逝的時光本身。《致青春》裡的《紅日》《新白娘子傳奇》;《同桌的你》中的中國駐南斯拉夫大使館被炸、「9·11事件」、「非典」;《匆匆那年》里則有動力火車的《當》,《灌籃高手》,北京「申奧」成功,中國足球闖入「世界盃」。這些元素,或是國際國內大事,或是重要的時間節點,或是當時的流行文化。它們都曾密切地影響甚至參與到一代人的成長歲月中,構成了他們記憶的關鍵組件,自然蘊藏了相當豐富的情感能量。

只是,這些並不是電影所宣揚的「青春懷舊」的核心,所有的元素都是背景,只為烘托愛情。青澀與勇敢,是電影所著力凸顯的愛情的兩個核心特徵。青澀,在於第一次戀愛,在於不諳世事,以及小心翼翼地試探和懵懵懂懂的「在一起」,在於不知天高地厚的誓言。校園裡鬱鬱蔥蔥的高樹,高樹縫隙裡的天空,成了這青澀愛情的「標配」。他們也因青澀而勇敢,沒有利益的考量,不擔心前路的風雨,也不懼未來的不確定性和不可捕捉,一旦喜歡,就一心一意、奮不顧身、勇往直前。《致青春》里,鄭微雖是女孩子,但喜歡就倒追;《同桌的你》中的林一喜歡周小梔,二話不說就為她揮拳頭,為她從理科班轉到文科班;《匆匆那年》里,陳尋也為方茴揮過拳頭,為了能和她上同一所大學,高考放棄了一道13分的大題……這愛情包含了青春最美好的一切。因此,與其說青春懷舊電影懷念的是青春,毋寧說是懷念青春里最美好的這一面。

那麼,為何懷念?因為已經失去。對許多80後、90後而言,他們的青春是早衰的。雖然他們仍處於青春年代,但青春所代表的那美好一面——青澀、單純以及不顧一切的勇敢,已經失去。《同桌的你》《匆匆那年》是以男主人公的視點展開,曾幾何時,他們是自己懷舊歲月裡勇敢的男主角,而今卻已物是人非。

對於轉變及青春早衰的緣由,《致青春》裡的陳孝正有個相當精準的解釋。他拋棄鄭微,選擇赴美留學。面對鄭微痛苦的質問和心碎的挽留,他堅定地拒絕了對方。他說:「我的人生是一棟只能建造一次的大樓,所以我錯不起,哪怕一厘米誤差也不行……總有一天你會明白,你首先要愛自己。」

「精準」「不容許有誤差」「愛自己」,這些關鍵詞讓我們想起了「精緻的利己主義者」:把自我當做一件資產投資,使其增值,以實現利益最大化。一個人「精緻」沒有錯,「利己」也無可指摘,可「精緻的利己主義者」令人反感的是,他們將個人利益擺在了所有選項面前:愛情、友情、責任與諾言。

《同桌的你》中的林一也這樣選擇了,與陳孝正沒什麼兩樣。周小梔意外懷孕,他不敢承擔,離開周小梔遠赴美國,在美國過上了想像中那種「高大上」的生活。《匆匆那年》里,陳尋的選擇看似沒有現實因素的干擾,可在與方茴的感情生變時,他是不負責任的。他成為西裝革履的成功人士後,卻也不曾主動去尋找方茴或挽留些什麼。他說:「成熟之後懂得避免傷害,卻找不到當年的勇氣。」

「現實」打敗了曾經勇敢的少年們,他們的青春過早走向衰老,只能懷舊。而影院裡的80後、90後觀眾,也正跟著男主人公的視線一起懷舊。他們是同一版本的陳孝正、林一或陳尋。電影裡的青春有多美好,反襯的現實就有多殘酷。當80後、90後從校園步入社會,便面臨著前所未有的的生存壓力,包括高不可攀的房價,社會階層固化,上升渠道壅塞,制度預期的破壞和不確定感瀰漫等。為了在殘酷的競爭中獲勝,他們放下可能拖累自己的一切——青澀、魯莽、鋒芒,以及心愛的人。於是,很多人終於不知不覺或自覺主動地成為了「精緻的利己主義者」,「舉手投足都無比正確,接人待物都恰如其分,說話談吐都深思熟慮」。他們明明年紀輕輕,卻那樣老道圓滑,已不復當年的朝氣和勇氣。

電影裡,陳孝正、林一和陳尋「成功」了,可他們卻都不幸福。青春懷舊電影的「三觀」與主流媒體一樣正確:青春不該「暮氣沉沉」,不該成為「精緻的利己主義者」,否則不會幸福。可是,在生存壓力沒有得到紓解,社會「結構性危機」無從破解的前提下,這樣的籲求不見得有太大的成效。於是,就有了這樣尷尬的一幕:一群人在電影院裡為早衰的青春流下感傷的淚水,可走出電影院,他們將再次戴上精緻的面具。■

舉報

評論