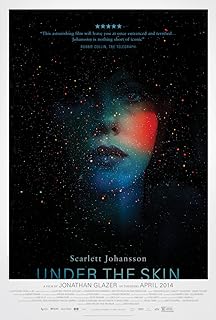

電影訊息

電影評論更多影評

2014-12-15 23:08:58

穿上外星人的鞋

適合人群:各種程度的斯嘉麗.詹森中毒者,只要你耐得住可能會出現的沉悶、莫名、壓抑等不適癥狀,你就有機會近距離觀賞女神的精緻五官和豐滿肉體。自認為某種格調足夠高的觀眾;不在乎電影是否把故事講清楚講明白的觀眾。詭異想像力及畫面表現的愛好者;文藝科幻愛好者,高冷驚悚愛好者,喜歡研究爭議片為什麼有爭議的心理病態人士(比如我)。個人推薦指數:8.5分(滿分10)

導演,喬納森.格雷澤

主演,斯嘉麗.詹森

話題一:爭議性

《皮囊之下》毫無疑問可以打上「爭議性」這個標籤。在大眾評分的電影網站上,IMDB評分6.2,國內時光網6.6,豆瓣6.0,這些數字看起來意味著大眾對本片的接受度認可度都屬普通。然而卻經常在網上看到各種對本片的「超高」評價,不斷有媒體和知名影評人評選它為年度十佳,尤其在歐洲市場,本片更是收穫了一籮筐的膝蓋和無數抱大腿的胳臂。這樣的結果通常能說明一個問題,就是本片的格調高冷得有點不合群。

話題二:斯嘉麗.詹森,皮囊VS超體

單看內容簡介的話,很容易聯想到同年的另一部大片《超體》,同樣是斯嘉麗.詹森主演(兩部都稱為是她的個人秀),同樣演的都是非人類——超體是突破人類界限的女超人,皮囊是則徹徹底底的外星物種(性別女)。不過當《皮囊之下》正式呈現在你眼前的時候,你立刻就會發現,它和《超體》完全就是兩種類型兩種風格天壤之別,沒有一絲一毫的相似性。

如果說看《超體》的過程中,觀眾的反應可以用一堆情緒激動的感嘆號加上「WTF?!」三詞句式來形容的話,那《皮囊之下》估計就是一堆惆悵憂鬱的問號再加「WTF?」了——這麼解釋應該比較形象了吧?【個鬼

就我個人而言,《超體》我喜歡,《皮囊》我也喜歡,但就好比清蒸帶魚和紅燒青魚肚完全是兩種味道、不能因為它們的載體都是魚,就硬叫我區分個高下來。【話說我媽老是愛問這種問題「你覺得清蒸魚好吃還是紅燒划水好吃?我覺得……好吃」,根本是兩碼事沒有可比性好不好。】

話題三:高深玄妙的蘇格蘭風味畫皮?

去看本片相關的觀眾留言,除了認為自己已經堪破奧義掌握了絕世武功的那一波以外,比較集中的反饋有兩點:1,故事太高深,沒看明白;2,故弄虛玄,不就是個外國人拍的畫皮嗎。

對第2點我有點不置可否,雖然,確實,是講一個穿著美女皮的非美女去引誘男人結果搞砸了的故事,然後呢?就沒有然後了嗎?……這就像我看到一個湯包【咦】,聯想到以前吃湯包的經驗,我當然就會知道湯包裡面有肉有湯,但這不代表我憑經驗就能判斷這隻湯包究竟是什麼味道、好吃還是不好吃。

再說第1點,我個人感想,這個故事並不復雜,就算開始有點疑惑,隨著劇情展開一切謎團都清楚地揭開了,我以為本片最值得玩味的倒是它的表現意圖。

每部電影都有表現的側重或核心,也就是所謂的看點不同。有的注重講故事,有的注重設定和世界觀,有的注重角色性格刻畫,有的注重演員演技的釋放,有的注重畫面唯美,有的注重音樂營造氛圍……

《皮囊之下》我覺得它所關注的並不是故事或角色本身有多沉重多深刻的內涵,而是將大力氣花在了「如何實現觀眾對角色的移情」這一點上,即是說,本片意圖不在於講述一個非同尋常的故事,而是讓觀眾去「感知」(非理解)斯嘉麗.詹森所飾演的女性外星人。

與其說觀眾是在看一個故事,不如說是在一點點感受、逐漸代入斯嘉麗.詹森的角色。通過對鏡頭角度和速度的變化、通過長時間的定格留白、通過對角色眼睛及其他肢體細部的特寫、通過對整體畫面色彩效果的把握,導演引導著觀眾,透過女主美艷誘人但卻缺少人類感情的皮囊,去察覺她情緒的細微波動和緩慢變化;在鏡頭和演技的感染下,觀者的感受慢慢地被移位到女主的立場……每一步的進展都是非常緩慢的,非常冷淡的,不帶一絲一毫的主觀激情。然而恰恰正是這樣的極盡克制,讓觀眾與情感缺失的女主在感受上達到了「同調」,才能切膚地體會到導致女主一步步陷入死局的那份孤獨,以及她那份不知該如何宣洩(甚至無法定義)的悲哀。

話題四:有台詞的默片

將近110分鐘的片長,人物台詞寥寥可數,為數不多的語言對白也都是些流於表面的招呼問候,基本不觸及本質。儘管有人聲,但不去聽似乎也不妨礙對片的觀賞。

這種輕台詞的手法,運用得很巧也很有意思。首先它很好地服務於女主身份的設定——雖然有語言能力,但不論與人類還是與同類,她都沒辦法真正「交心」,即便覓食時必須進行的交流,也都是無關痛癢的表面文章,「語言」也是皮囊表象的一部份。再者,片中的音效音樂設計,在我看來語言也好環境音效也罷都屬於「噪音雜音」的範疇,而真正有意義的聲音卻偏偏是「無聲「的部份——女主內心的聲音,觀眾聽不到,卻可以從鏡頭、從畫面、從她的眼睛和肢體語言去感受。無聲勝有聲,指的大概就是這種境界。

話題五:蘿蔔青菜的畫面

至於本片的畫面,有人覺得震憾驚人,有人覺得平淡無奇……這方面就是更為主觀的個人感受問題了,我就不多廢話了。只能說我自己還是蠻喜歡片中的一些段落,比如說白霧草原和最後飄落的雪花,有著刺骨的冰冷和看不到救贖的孤獨,但殘酷絕望之美依然令人神往。

PS,大家樂此不彼討論的引誘追逐那一幕漆黑鏡像畫面,我倒沒啥大感覺。

PS的PS,除了《超體》《畫皮》之外,《皮囊之下》還容易讓人想到另一個較老的科幻恐怖系列——《異種》,估計很多電影迷都不陌生。不過也只是表面上的幾分形似,內在毫無可比性。

倒是有一部非電影類的作品,我覺得可以拿來和《皮囊之下》放一起琢磨琢磨,就是休刊王富堅義博當年的那部《Level E》中的某幾個小故事……嗯,當年富堅的想法還是蠻超前的。

評論