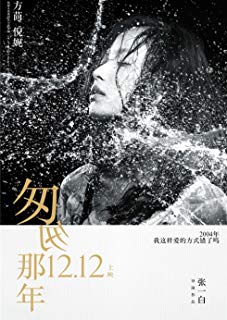

電影訊息

電影評論更多影評

2014-12-16 04:21:02

謝謝幫我補足青春

1

週末去電影院看了《匆匆那年》,整個觀影過程痛苦不堪,不是說這部影片有多麼邏輯混亂、情結扯淡,或者實在爛到無以復加,但確實就是覺得彆扭,無比的彆扭。回來以後就想寫點什麼,卻總也無從落手。

想來想去,還是寫點我自己的故事吧,這樣比較直接。不敢說我對這部電影有丁點兒的話語權,但作為小半個中國影視業的從業者,有些話真是如鯁在喉,不吐不快。

2

我和張一白算半個朋友。之所以這麼說,是因為和他有過幾面之緣。幾年前有位投資人想拍一部獻禮片,找我寫本子,說白了就是所謂「命題作文」。那會兒我對這行非常沒有經驗(當然現在也不算有),只寫過一個電視劇劇本,當過兩個小成本電影的劇本統籌,另外還獨立寫了兩個電影劇本(不出你所料,這兩個本子也是「命題作文」)。由於缺乏原創性,沒啥想像力,失之理想,毫無理念,對所有的影視劇本也沒有任何主觀訴求,於是我就理所當然成了「命題作文」的合理人選。

在北三環團結湖附近約了一起吃飯,張一白也在,那回也是我第一次見識「二鍋頭摻紅牛」的威力。他那時候不算非常大牌,但在中國電影圈已經是很有影響力的實力派導演了,別的不說,98年大熱的電視劇《將愛情進行到底》恐怕沒人不知道。坦白說,後來張導拍的幾部電影,《開往春天的地鐵》、《秘岸》等等,我都挺喜歡。

於我而言,我蠻佩服張一白,在國內導演中,他算是能堅持的了,起碼一直堅持到拍攝電影版《將愛》——在此之前,他的理想化不容置疑,也絕對堪稱第六代導演中探索性最強的一位。

3

既然算是半個朋友,當然不應該以最惡意的揣度來對應他——做不到兩肋插刀,也不至於兩面三刀。所以原打算以吐槽的心態來寫這篇影評(應該是觀後感),想了想還是盡力以我以為客觀的角度來說兩句吧。

我說《匆匆那年》讓我感覺擰巴,不在於這個片子完整的故事性。它有沒有故事?有,而且從單純改編的角度說,做的還不錯。脈絡大致清晰,沒有人看不懂。

那麼問題就來了,看得懂並不代表看得進去。

有一類導演,他們總是鄙視觀影者的智商,動輒就用俯瞰的眼神審視他們的「上帝」;還有一類導演,他們尊重觀眾的智商,在他們的理念中,「平等」是被提上議事日程的,但是他們卻不尊重觀者的感受,以為自己的審美趣好和價值觀念是具有普世價值的,「凌駕」倒真沒有了,取而代之的是「推銷攤派」。張一白屬於後者。

4

我個人蠻喜歡青春電影的,無論是歐美的、日韓的、港台的還是內地的,如果和青春嫁接,通常我都會去看上一眼,這是個人的趣味,更重要是我和大多數70末80初生人一樣,該到了回憶、紀念和反思青春的年紀了。

九把刀的《那些年》上映以後,我在台北的電影院看了一次,回來以後又在線看了一版廣電局審後的版本。那兩次的體驗就無比歡快且滿足,所以也寫了一篇觀後感(http://movie.douban.com/review/5200198/)。坦率地說,從電影的角度看,《那些年》和《匆匆那年》其實別無二致,選取的體例相似,表現手法也類同。

《那些年》的故事中描寫的也是一群80後的孩子的曾經的生活,台灣人的青春大概和我們不一樣,但為什麼我對那些故事更感同身受呢?因為那確實就是我們的青春。

而《匆匆那年》說的這些墮胎、謊言、友誼、虛妄、戀愛的理由、分手的因果,曖昧但諂媚、理想但糾結,所謂勇敢其實草率、所謂真誠其實裝逼——這真的不是我們的生活,不是我們的身上發生過的,也不是我們的眼中親見過的。

既然不是,你們憑什麼用膠片這樣描述我們?

5

這其實是一個蠻嚴重的問題,如果青春片也算是一個類型片,那麼這兩年真的是屬於青春片的好年份。只要和青春沾個邊兒,基本上收回投資成本就不算事了。但最好的時光不是被用來肆意消費的,更不應該成為為爛片遮羞的破褲衩。

即便我曾看過九夜茴的原著,我也再不想被導演在整個混沌且混亂不堪的故事中拴著項鍊轉圈,除了鄭愷扮演的角色,剩下的一水兒渣男渣女。你想說的無非就「那都是年輕時候發生的事」、「年輕時的事再也回不去了」、「你會後悔也沒用」;要嘛就是「青春時都不懂愛」、「懂得愛了愛卻分離了」;再往高了拔,「80後生人是相對最缺乏理想的一代」、「他們的生活就是混亂、虛妄、不自愛」、「即便再混亂那也是青春啊」、「回憶起那些混亂的青春,誰都可以付之一笑」.......

等等等等,林林總總、不一而足、汗牛充棟是罄竹難書......

現在再回到和《那些年》的對比,後者說的也是80後的校園生活,人家沒有上床更沒有墮胎,故事性就不豐滿了?再換個維度看,《藍色大門》整的是女基友的故事,怎麼看起來還是那樣生機勃勃,渾沒有《匆匆那年》們的沉溺黯淡?

我個人覺得,兩部影片——或者說兩類影片(那些年、九降風、聽說、藍色大門、逆光飛翔等台灣青春電影;和致青春、匆匆那年、同桌的你、小時代系列等內地電影)最大的差別仍然是「態度」,或者索性更直白一些吧,最大的差別在於佔兩岸大多數人口基數的,其總體價值觀和審美導向的差異。

有人說風格不同,台灣人走的是青澀風,日本人喜歡純愛,而韓國青春片的社會思考更多一些,整體基調也更晦暗一些。內地拍不出《藍色大門》,台灣人也拍不出《熔爐》《少年菀得》,所以內地青春片要的就是這「垮掉的一代」的范兒。這話部份有理,但是內地影人絕對不是沒能力拍那些,就青春片而言,你要純愛有張暖忻的《青春祭》,你要晦暗有呂樂的《十三棵泡桐樹》,哪個又差了?

還有人說台灣影人拍青春片有傳統,人家有楊德昌、侯孝賢,人家20年前就有《牯嶺街少年殺人事件》,有《風櫃來的人》,有《黑暗之光》,我們有什麼?

但其實我們也曾經有過非常非常好的青春電影,姜文的《陽光燦爛的日子》,伍仕賢的《獨自等待》,賈樟柯的《站台》,即便將時間線定格在「校園」內,王小帥的《十七歲的單車》,高曉松的《那時花開》,那也是足以讓人看得下去的。

60、70後的故事足夠豐裕,沉重且跳脫,飽滿而富張力,怎麼現在開始輪到拍80後的青春,咱就只有墮胎這一條路了?

6

影片從主角到配角,沒一個能讓人喜歡,也沒一個能讓人記住,但這原本是一本不錯的小說,群眾基礎還是有的。

好比說,一個新來的女生不說話,走的高冷的路線,結果兩個最優秀的男生就開始瘋狂喜歡她。怎麼喜歡上的?你一點鋪墊都不做,難道80後的青春都是弱智?

再好比說這個高冷女生和男主玩曖昧,男主被人打了以後她吼一句「我們分手吧」,好傢夥男主就頂著青皮蛋傻樂「原來我們在一起了啊」,於是就真在一起了。難道80後的愛情趣味都是腦殘?

再再好比說男主踩兩艘船玩曖昧,女主發現了不去說,自己臭屁著吼「打今兒起開始咱分手」,人家真分手了,你又哭爹喊娘得要復合,不和你復合就去找個人渣上床,徹底將高冷進行到底,這樣女孩到底值得愛在哪裡?我是沒發現,難道80後的偏好都是重口?

再再再好比說男主在電影裡前後5次提到「為了她我少做13分的大題」,當然中間要配合4次動力火車的《當》、3次《灌籃高手》配樂和2次陳赫飄逸的長髮,他是在表現自己的愛情偉岸,還是烘托「我用13分愛你,就足夠炫耀一生」的影片主題?這樣的男孩又到底值得愛在哪裡?我還是沒發現,難道80後的帥小伙都是人渣?

我是真的很少看一部主打回憶的青春片,可以看到最後極端不喜歡每一位主角配角路人醬油的,這也是奇蹟。一不小心還真的會以為張一白是企圖用這部電影表現他70後之於80後的優越感呢。只能痛聲疾呼:「我們80後的青春,真的不是這樣的啊!」唯獨一個鄭愷的故事,和我們大部份人很接近,也僅此而已。

哪怕,你把魏晨在「快樂大本營」上給初戀女友打電話的那一幕拍成電影,都會好很多,因為這才是我們的青春。

7

類型片導演裡面,張一白在很長一段時間內值得尊敬,比如他拍的《秘岸》,某種視角上看影片格局和賈樟柯的《小武》很像,但後者拍得更克制些。儘管《秘岸》的對白設計有硬傷,但鏡頭語言有新意,敘事獨特,故事的張力也夠,從中可以看出他的探索。

他開始消費中國電影工業,或者說他的沉淪始於《將愛》,而自我毀滅在於其監製的《杜拉拉》,這是大部份中國第五代、第六代導演們都曾經、正在和將來要做的事。

張一白是1973年生人,比我大7歲,他不是80後,嚴格意義上也沾不上那些70末生人的邊兒。所以真正80後的生活他未必懂。

80後是這樣的嗎?

絕對扯淡。

當然,2014年有許多比這部影片更爛得多的電影,前幾年只有更多。但是豆瓣評分似乎卻比《匆匆那年》好一些,為啥呢?很簡單,後者宣傳公司的槍手少請了一些,軟文少寫了一些,新註冊號評分少發了一些,僅此而已。

說起來可笑而且悲哀,假如這也算是一種風骨,我們不得不為此拍手叫好,因為爛著電影、圈著錢並承認爛著並繼續圈著錢的電影人,當下居然還不多。別人還不如張一白。

說到這裡,我瞭然了,這群人還能拍出好的青春電影?我反正呵呵,你隨意。

8

在《匆匆那年》中提到了新概念作文,提到了韓寒、郭敬明。所以我就說說他們兩個。他們兩個我都認識,現在他們是不是還記得我就不知道了。

認識郭敬明,是在2004年的北京圖書秋交會上,那時他已經有了名氣,但不像今日般風生水起,那會兒說話輕聲細語,有些安靜,不算偏激。我說挺喜歡你寫的書的(那會兒我還不知道莊羽和她的《圈裡圈外》),他會抬著頭說謝謝,很簡單地說謝謝。

現在他會異常客氣地和你打招呼,稍稍低著頭,但已經沒有精力和你寒暄,然後正襟危坐地在東方衛視《中國夢之聲》評委席上談笑風生。郭敬明無疑是極端聰慧的一個人,所以他選擇拍的電影也正是這種因為過度聰明而導致有些投機的類型。

認識韓寒要晚兩年,那會兒我在北京主編一本雜誌,有期雜誌要做文化名人,通過好姐們吳虹飛的關係採訪到了崔健,她那會兒還在《南方人物週刊》工作。想著崔健這麼難做的都做到了,索性就搞搞大吧,於是又要到了韓寒的電話。電話撥過去,那頭客氣得很,比郭敬明還輕聲細語,爽快地約在上海採訪,思維照樣活躍,言辭倒不犀利,期間還經常會心地發出大笑。對韓寒,第一印象比郭小四更好。後來他的電話再打就不通了,可能換手機了吧(所以不要再來問韓寒電話了)。

現在他們都去拍電影了,儘管我對他們印象都不錯,並且也確實佩服他們,但我必須誠實地說,對他們的電影,我還是不敢苟同,難道中國電影的門檻就這麼低?是個人都能拍嗎?

《小時代》上映以後我沒有寫文章吐槽,實在是槽都不想吐,最大的問題和《匆匆那年》一樣,小時代中發生的任何一個故事,你在哪一個正常的80後生人的身上看到過?你郭敬明白己體驗過那種生活嗎?既是完全的瞎編亂造,又如何代言我們的青春?

至於《後會無期》,我只想說,這是一部我很想為之歡呼叫好的電影,但這根本不能算是一個基本結構完備的電影。所有的一切想要表達的盲目、滄桑、蕭索、體驗、探尋和試圖隱藏的意識形態,他的劇本結構,根本無法將其承載。

無論好的壞的,是不是電影的,可不可以有信心讓人完整看完的,甚至自己睡了一覺就忘記拍到第幾場的,一窩蜂地統統跑來拍電影——而這,正是我們當下的文化現狀。

9

我始終認為,投資人、導演、編劇,你們中最少應該有一個人,是對自己所拍的青春片感同身受的。我一直說《那些年》拍得並不怎樣,但回憶足夠真誠,且飽含熾情,就是因為編劇導演對自己的故事感同身受,這很重要不是嗎。

看看匆匆那年,古永鏘感同身受的是他的微視訊理想,還有這部影片能給他的投融資領域帶來多少利好;

張一白感同身受的是票房是不是超過了《一生一世》,並且盤算著20年後他終於拍完了《將愛之將愛進行到死》《杜拉拉升職記之九》和《八生八世》以後,可以攢下足夠的錢去追逐自己真正的電影理想;

很遺憾的是,對這影片唯一有所感悟的應該是編劇之一,也是《匆匆那年》原著小說的作者九夜茴,但作為本片排行老三的「編劇之一」,毫無疑問這一次她徹底喪失了話語權。

——————————

10

下面是一個題外話,和本片無關,可以跳過。

電影體裁會有一個類型趨勢,這是由市場決定的,無論是電視劇還是電影,早先情景劇,後來歷史戰爭、都市倫理、古裝武俠,再後來諜戰、清宮,曾流行過一陣體育,到現在終於流行抗日(當然抗日劇由市場決定的規律例外,因為審查制度對於抗日劇出奇得寬鬆,大多數投資人出於不讓劇集無法上星播放的考慮,這才致使洛陽鬼子貴)。

市場決定流行類型,這很正常,如果你做過圖書就會知道,幾乎所有的出版社和書商考慮的最多的就是未來三五年內的熱門題材,假如你能打包票告訴他在圖書二渠道市場,明年流行盜墓小說,後年講究人物傳記,大後年唯玄幻武俠是從,那麼你躺在家裡年入百萬不成問題。

很多年前,我對一個影視製作公司的老總說,未來幾年勢必流行青春劇,那時候《匆匆那年》小說才剛剛問世,競相致青春的人不多,當時正在致青春的是林青霞而輪不到趙薇。

這很容易理解,電影市場消費的主力是80後,這群人正在步入他們的第一個三十歲關口,進去了以後,他們勢必開始無比懷念自己的青春,這種現像在70後和60後身上是很難看到的。

80年代是中國最後一個文化思潮,70後生人來到30歲以後,他們懷念的是自己曾經無比波瀾壯闊的理想化命題;60後生人來到30歲以後,他們懷念的是在戡亂中自我救贖和生存的物質化命題。他們不會花錢買票去看只有風花雪月和人流墮胎的感情化命題。

只有80後生人來到30歲以後——我們只能懷念那些狗血的,矯情的,自己覺得驚天動地海枯石爛,但其實真的一名不文的所謂愛情,我們覺得我們的青春就是愛情,以及點綴在愛情身旁的那些流行符號、審美趣味、歌曲、漫畫、書籍、電影亦或網路春晚。

既然我們只能懷念這些個破東西了,你還指望他們能把這些破東西拍出怎樣天花亂墜的美好瑰麗?

這才是問題的本質啊,我們原本就不配擁有好的承載青春的電影,所以是個導演就湊過來拍青春片是正常的,他們以如此的心態去描繪本不屬於他們的青春,說是「販賣青春片」委實輕了,而應該說是糟踐——反正糟踐的不是他們自己的東西,他們是無所謂。但是我們招誰惹誰了,你糟踐我,我還要付錢給你?

11

你肯定會說,你丫說得那樣溜,那麼未來幾年影視劇的流行類型是什麼?有種你說一個啊。

我還真不是純粹為吐槽而吐槽,假使你對這個領域深入研究過一陣,這個答案並不難找。2005年我在北京做圖書,曾對21世紀出版社的社長提過,玄幻武俠小說紙質化,將是未來一個趨勢,很榮幸,他採納了我的意見,最後的結果也不差。

第一類仍然是青春片,並且必定從大螢幕大量轉戰電視螢幕,直到有一天終於消費完我們所有人的青春記憶,這才算完。

第二類是集中在院線的恐怖類型片,目前粗製濫造,未來勢必繼續粗製濫造。在歐美電影市場,恐怖片也是小眾,但卻有非常固定的收看人群,而且票房保障非常穩定,換言之就是只要你拍得不是太爛,那麼拍一部恐怖片上院線,基本是不虧的。在國內,這個風頭剛剛興起,雖說大多幼稚,但我相信在未來三年中,出現一部較之目前所有國產恐怖片都好得多的此類類型片,並不是難事。而在此之前,你放心,投資恐怖片是很好的生意。

第三類集中在電視領域,具有時代印記的人物類傳記改編故事片。這在最近幾年已經有所嘗試,比較成功的是段奕宏主演的電視劇《大時代》,當然還有不久前的《中國合夥人》。一方面,中國夢是上頭說的,而目前除了改編幾個馬雲柳傳志王健林的故事,咱還真做不出旁的什麼夢;另一方面,拍一拍大佬們曾經的打拼歲月,這也在某種程度上是一種懷念逝去青春的途徑,兼具勵志療傷功效。投資吧,百賺不虧。

不要怪我沒有給你分析了,未來的流行趨勢,就這三大類,再趕著趟拍什麼公路片、文革知青、鐵嶺醫生、山東愛情故事、蝸居媳婦小姨子、泰囧韓囧日囧馬尼拉囧,這些統統風險很大,投資須謹慎啊。

——————————

12

最後來個結尾吧。

朋友看了《早熟》、《匆匆那年》、《同桌的你》、《一生一世》、《致青春》,等等等等以後,QQ給我留了句言,他說:

「再不墮胎就老了......」

我回了句:「我沒讓女人墮過胎,是不是我的青春白過了?」

他說:「沒事,這麼多大導,都幫我們墮了。」

也算補足青春了。謝謝啊。

13

最後的最後,請大導們不要再請王菲唱主題曲了,但凡她唱過的,無一例外的,統統歇菜。話說你們不是一個個都挺迷信的嗎?就不怕彼此毀了彼此嗎?

拍一部爛片,毀的無非你自己的口碑;但趙薇張一白趙寶剛們一起拉著王菲拍爛片,毀掉的就是天后和屬於我們的共同的時代了。 舉報

評論