電影訊息

電影評論更多影評

2014-12-18 00:38:56

他人即地獄

久盼錫蘭,一如諾蘭的影迷那般殷切。問我為什麼喜歡錫蘭?這與我對電影的理解有關。什麼樣的電影是好電影?諾蘭也好,卡梅隆也好,為觀眾呈現的是一種或智力博弈,或想像力超群,或視覺享受無上限的精彩電影。這種電影本質上是遊樂場裡的過山車,追求的是刺激的感官體驗和智商角力。《原始碼》《宿敵》《超體》《彗星來的那一夜》《前目的地》,由於《全面啟動》《星際穿越》的成功,好萊塢近來有向此方向傾斜的傾向。但是電影只是為智商超過120,知識儲備等同於搜尋引擎的人準備的嗎?智力應該成為好電影的標準嗎?不敢斷言。我只希望它不是唯一標準。所以我更喜歡錫蘭。他關注天氣對人的影響,關注地域對人的影響,關注歷史對人的影響。更重要的,他關心當下,關心人與人之間的差距。貧與富的差距,知識與身份的差距,地位與階級的差距,城市與鄉村的差距。其實這些在當代語境下是非常非常複雜的,沒有足夠的心力,很難把握。一般導演在面對當下時是失語的,或者如小偷一般截取生活的片段小心翼翼地去做各種架空歷史的比喻,這樣的電影你看起來比他拍起來更累。

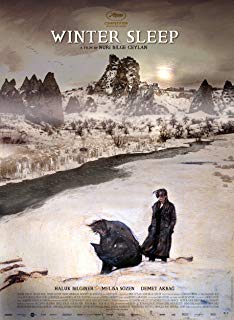

不能買一張電影票,在寬大漆黑的影院裡享受錫蘭微暗的燈光和肆虐的暴風雪,是為遺憾。但這不是我的錯。網上《冬眠》出種的時候,在小圈子裡無異於狂歡節。影迷們迫不及待的坐在電腦前,靜靜地享受這長達三個多小時的錫蘭世界。和國內的導演不同,錫蘭從未讓自己的影迷失望過。

《冬眠》一反過去的沉默,變得話嘮起來。有些地方甚至覺得囉嗦,但細想想,這囉嗦恰恰是錫蘭要讓我們感受的,人存在之虛無與交流的不可能。有一刻我恍惚在看伍迪·艾倫的電影。一樣冗長的對話,一樣對中產階級的嘲諷。但是錫蘭更固執和嚴肅。伍迪·艾倫是不會吵架的,不會和什麼人紅臉,他的智商不允許他生氣。而錫蘭則不會幽默,你看司機那勞萊哈台般的初級就會明白。但無論是形式還是內容,總的來說,錫蘭延續了他自己,甚至深化了自己。《烏扎克》里表兄弟、《適合分手的季節》《三隻猴子》裡的夫妻、《小亞細亞往事》現實和歷史,錫蘭往往關注一種人物關係,或以一種人物關係為主線做深入淺出的討論。《冬眠》在此基礎上做了疊加,這不是物理疊加,當鄉下人和城裡人,窮人和富人,大人和孩子,不同知識結構的人,不同理想的人,不同性格甚至不同年紀的人疊加在一起,呈現出的狀態遠大於這幾種關係的單純相加,故事和人物都更豐滿和真實。

錫蘭對故事戲劇性並不苛求,這是我最想說的。其實並不是不在乎故事,而是對故事的要求不一樣。有目的地去故意化。姐姐和弟媳之間的戲份,丈夫和年輕妻子的戲份,丈夫和男教師之間的戲份,戲劇張力都不弱,但不故意。同樣的訴求同樣的人物關係,倘若中國導演來導,難說不狗血。這也不怪中國導演,我們的生活、我們的人民就這樣。

我們都很難想像自己在別人眼中的樣子,那些別人眼中的樣子的集合,彙集成一個「我」的影子。這個影子和我們真實意識之間的差距,就是地獄的入口。為了這段差距,我們要不停地向別人解釋、與別人對話。妄圖消除這距離是不可能的,但我們存在,又不得不這麼做。有幾個人敢於做更加自我的選擇?薩特那部著名的戲劇《禁閉》,結尾處加爾森說:「來吧,讓我們繼續。」既是人類的無奈,又是人類的勇氣。從這個意義上,薩特和加繆是一樣的,加爾森也是西弗弗斯。《冬眠》的結尾男主人公又回到了家裡,看上去是火車晚點,天氣惡劣,朋友挽留所致,實際上也是一種自我選擇的結果。

2014.12.17

評論