電影訊息

電影評論更多影評

2014-12-27 07:35:29

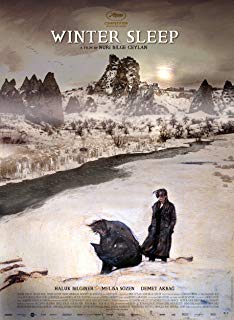

《冬眠》自省的困境

寫專欄又編書的哥哥,他是位退休的演員,生於望族,父親過世後,回到老家,繼承了家族的大部份遺產。他還娶了貌美如花的年輕姑娘,起初他們相親相愛,後來在磕絆爭吵的互虐中進入到了井水不犯河水的貌合神離狀態,這樣的日子過了兩年,接下來如何過下去,他們走入畫面。

妹妹離了婚之後,便從伊斯坦堡搬回到了哥哥所在的安納托利亞的老宅里。她選擇拋棄婚姻,這一結果並沒有給她帶來豁然的重生,她矛盾的糾葛就像平衡秤上的指針,一會向左,一會向右,走不出陰霾的心境影響著她整個的生活態度。無力感使她變得尖酸刻薄,同時也脆弱敏感。

哥哥、嫂子、小姑子住在舒適溫暖的窯洞裡,這座城堡足夠大,容得下三個人互不相見的可能。打開暖燈,煮上一大壺黑咖啡,預備一些打牙祭的甜品,披上羊毛毯,蜷在沙發椅里,捧著讀不進去的天書,看他坐在桌案前敲字,除了劈了啪啦的鍵盤音,還能聽見隔牆外的壁爐里火苗在噗滋噗滋燃旺的響聲。外面在落雪,安納托利亞小島要安睡在雪白的絨毯下了。舒心的生活也是容易讓人疲倦的,即將到來的冬眠之季,讓衣食無憂的人平添上一絲難解的哀愁。

我說「己所不欲勿施於人」,可是你太過強悍,即便化身為一條影子,也要掠奪走我所需要的陽光,這種強盜的粗蠻行為,卻是以愛的名義。他說,他再也找不回從前的那個他了,那個充滿魅力、幽默、熱情的他消失了。她只從窗口處隔著窗框玻璃淡漠地俯視窗下熟悉又陌生的臉,所幸,她讀得懂他的眼神。

一事無成,絕不是別人的錯。沒人束縛你的手腳,存在感需要自己去尋找去努力。你可以去做自己喜歡的,可以閱讀,可以重拾自我。她則以「哥哥」從不體恤別人的自私自利之心為靶,毒舌討伐一切令她難過窒息的事,她只能用遷怒的方式討回內心的平衡與安慰了。。。。。。

社會問題,體制弊端,貧富差距,人性善惡,這些永遠要把單純拖進複雜裡的東西,讓一場閉關自省的活動顯得沉重。他與窮人們不對話,把一切全權交給了管家,他只負責分析他所看到所理解的問題。然而,貧窮會讓自尊輕而易舉地成為雙刃劍,貧窮也會讓施與受之間水火不容。他與他們之間沒有可以直達心靈深處的路線。善也會被認作「企圖」,「惡」更會被認作「罪惡」。

這樣的論戰在《冬眠》里從頭論到底,不會終結。2014年在坎城斬獲主競賽金棕櫚大獎的土耳其電影《冬眠》,它是這樣給人以猝不及防的醍醐灌頂之力。如徐徐微風吹動柳條,沉穩內斂的敘事節奏掌控著自如生動的聲話影像,呈現明信片風格的攝影畫面。這些優質的特質只是錫蘭一貫的風格,能轟炸耳朵燃燒腦細胞的是他將要呈現的另一個自我。

時下流行那樣一句話,不會演戲的編劇不是好導演,我重組了一下,不會攝影的哲學家不是好導演。一位導演被上帝格外恩寵,十八般武藝傍一身,能演能編能攝能導還能說,這樣的導演是誰?在百年的銀海里光芒四射,璀璨光影世界,找出他們是誰,並不難。你可以說他是伯格曼,也可以說他是萊納.法斯賓德,你還可以說他是大衛林奇,或許你心裡的那位全才並不在我所提及之列。

可是我若特別放大「說話」這種功能,那可能不是安德烈的塔氏哲學,也不是科波拉的教父語錄,候麥的生活思辨也要放置一邊。與這個時代最近的,放眼望去,大概是繞不過「碎碎念」大師伍迪艾倫了。但在看過《冬眠》之後,我找到了另一位很擅於表達自我的話筒,土耳其導演錫蘭,之前一直把他看作是一枚戀鄉的花美男,他悶騷的文藝范兒是星夜深不可測的魅力,認準了他是一位不言不語的流浪者,是一匹傲氣的孤狼。

但在《冬眠》之後,他在我心裡的形像有變,他竟然開始說話了,這種變化讓人無法忽視,其實他是蟄伏於寂靜裡的聲音,是放逐自我於荒村的演說家,起初他用瞭望的靜態說話,現在他要動動嘴皮子了。然而,他與伍迪艾倫這位美國老憤青的話匣子是不屬於一個頻率的,伍佬磨叨,磨磨叨叨,把話題碾碎了來展示,吐槽人生時體力也是必需條件,像氣喘吁吁的拉磨者,可以熱情奔放,也可以吹鬍子瞪眼使性子。

而錫蘭的選擇似乎不多,他要把積攢了半個世紀的腹語從喉嚨里拉出來,他希望那像荷馬史詩一樣莊嚴、正式、深沉又樸實,所以錫蘭把自己變成了游吟詩人,向「說話是門藝術」這座城堡駛進。事實上,詩人的語言有靈氣但絕不是晦澀難懂的,《冬眠》裡的所有台詞沒有一句令我感到無趣厭倦,人物的身份與語境是咬合的齒輪。

對很多數人來說,《冬眠》在接近尾聲時,聽到男主人公艾登的心靈獨白,不以介懷的豁達心境才算徹底打開,彷彿愛情婚姻在196分鐘的映畫裡,只有四分鐘是沒有枷鎖的。像我要引述的英國《每日電訊報》的視角,「現實版的美女與野獸」,「可以把《冬眠》想像為沒有斧子和鬼神的《閃靈》。」這樣說來,倒是比較容易想像出電影裡隱忍的攥拳式「青筋暴力」。

有趣的情況是,相對於商業片的優秀藝術片,它要思辨為主,就絕不會擺出胡同里捉毛驢直來直去的陣勢。三小時一堂的哲學課,錫蘭的知識、經驗積澱足夠駕馭演說者的身份,所以面對無法完全消化的龐雜的資訊量,如何把其投射到現實生活里?他的話題把聽者引向了哪裡?一系列問題,這些才是資訊能被嫁接被繁殖的意義與價值。當然,我們也只能投自己所好,精細地只取一角,或者大略地全面抓取,畢竟解讀方式是無對錯之分,是自由的。

在苦相與怨恨滋生之前,我想像艾登與妻子尼哈爾他們之間最初的愛戀,我自然而然地想到了廬隱與小她九歲的李唯健。廬隱在書信里這樣描述李唯健,「他有著熱烈的純情,有著熱烈的想像,他是一往直前地奔他生命的途程。在我的生命中,我是第一次看見這樣銳利的人物。而我呢,滿靈魂的陰翳,都為他的靈光一掃而空。」可見,愛的火苗是這樣燃出衝天的火光的。

幸與不幸並行的是,這對只享有過短暫幸福的伉儷,用廬隱訣別生命的遺憾留存了真愛的傳奇。他們相識相愛相敬的六年,從墨香里飄散出的有關靈魂伴侶的定義,點滴勾勒出了形形色色與他們同屬相似精神高度內的情感世界。而電影裡的艾登與尼哈爾也曾擁有過那極致的愛戀,否則完全不需要經歷一場解凍「冬眠婚姻」的戰役。讓我如此聯想的不是莫名的思緒,是我從艾登與尼哈爾「刺蝟相擁」式的婚姻狀態里看到了現實中或已作古了的愛情神話,抑或是聽到了仍在摸爬滾打著的紅塵戀歌。

我甚至願意無限想像,彷彿身臨其境般地看到了錫蘭的情感世界裡也有一個四季分明的愛之城堡,他也徘徊在婚姻的圍牆內外,他也切身體驗著噴湧或休眠的愛情。事實上,從2006年的《適合分手的季節》,他與妻子埃布魯合作完成的所有劇本,包括這一次把事業、情感、人生滲入進虛幻世界的《冬眠》,這些事實為我的想像力已加上了風火輪。

不單單是在為電影的看點注入一些新鮮的東西,讓一些看客篤定這是錫蘭一個人回望、自省的生命序章。這劇本或許就是錫蘭與妻子兩個人促膝長談的結晶。早前,這對夫妻檔只為別人的故事操心費神,這一次是他們彼此要開誠相見,然後換回「思辨」的粒粒幸福。從安納托利亞回到伊斯坦堡,再從伊斯坦堡回到安納托利亞,有特殊地域意義的小亞細亞半島,是錫蘭腳下可觸碰到社會問題、種族宗教、人性倫理最深刻的地方。

回到錫蘭熟悉的五月碧雲天之後的寒冷冬季,從窺視別人的孤獨回到審視自我的蒼涼人生。離開還是留守?是捆綁還是放逐?要自由還是要牽絆?愛要如何滋養?可以解開束縛駿馬的韁繩,給它自由,而尋根飄零的落葉,到底是要何去何從?不能否認,源自生活又高於生活的藝術,它暴露的蛛絲馬跡,能準確地把觀眾引向作者的內心世界。

評論