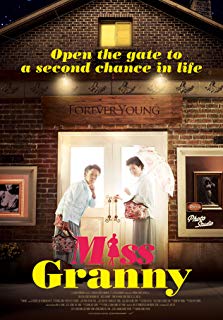

電影訊息

電影評論更多影評

2014-12-29 21:25:49

請轉告中國導演們:青春,不光只有滾床單這件事兒

《奇怪的她》是2014年表現比較平淡的韓國電影市場中頗為出彩的一部喜劇電影。除了青年演員沈恩敬的出色表演之外,本片也在韓國的多項電影獎中斬獲殊榮,特別值得一提的是,青龍獎、百想藝術大賞以及大鐘獎這三個韓國本土頂級獎項無一例外將《奇怪的她》放入了最佳劇本的提名名單中。足以見得,哪怕是頂著被嚼爛的「重返青春」題材的帽子,這部喜劇之所以成為2014年韓國電影繞不開的座標,奇幻架構下嚴絲合縫的電影敘事結構是其成功的最大原因。

回到過去的故事

之前出現的重返青春電影,例如《重返17歲》,其電影關注的視點集中在如何應對中年危機下的人生疲態,緬懷那些懵懂青蔥的歲月以及對逝去時光的追思成為這類電影的主旋律。包括當下中國電影市場中湧現的一大批青春電影,儘管沒有套用奇幻思路,上演時光機器回到過去的穿越,但不管是《匆匆那年》,還是《同桌的你》幾乎都在用或多或少的意淫,用鏡頭翻閱、美化、修飾過往的一幕幕。

這股懷舊之風下的隔靴搔癢,自然遠不如返老還童來的直截了當。同時,在扭曲的三觀導向中,大部份「回到過去」的故事在一夜情或者人流墮胎中,荒腔走,反倒陷入了比《奇怪的她》更為魔幻的境地之中。

相比之下,《奇怪的她》荒誕的背景設定,以笑與淚的篇章,重新審視了當下老齡化社會裡常常被主流文化所忽視的老年群體。

經營一家咖啡店的吳末順,是一個年近七旬的老人家,這個脾氣要強的老太太儘管平生有著最大的驕傲——一個在公立大學當教授的兒子,但實際生活中卻不得不面對社交、家庭里性格差異、年齡差異、身份差異以及文化差異帶來的苦惱。

社交中要強的性格,讓老太太無法融入到同齡人的話語世界,清苦歲月中磨礪練就了吳末順堅韌的生活能力,同時也讓其帶有普通老年人所不具有的自負和驕傲。在和朋友鬧翻之後,家庭中的煩惱也接踵而至,叛逆的孫女和公事繁忙的兒子都無法成為自己生活中的傾聽者,在傳統孝道精神壓抑下積患成疾的兒媳婦,也在用無聲的哀怨對抗她在家庭中強勢的地位,而唯一和奶奶親近的孫子潘智河卻因為迷戀殺馬特的金屬搖滾,和吳末順形成了巨大的溝通鴻溝。

在一次意外的用藥事故後,兒媳婦住院治療成為點燃整個家庭矛盾的導火索。無意間聽到家人商量著該不該送她去敬老院,讓老太太徹底滑入了失落情緒的深淵。

影片唯一的奇幻設定隨後出現,老太太誤打誤撞走入「青春照相館」,本想在離世之前帶著美麗,拍一張照片的她,卻在毫不知情的情況下回到了二十歲的從前。

論語中有雲,「六十而耳順,七十而從心所欲。」這句話足可以在電影行進至此的時候作為最富有轉折意味的腳註。

從不知所措的驚慌中快速恢復過來的吳末順,儘管心態還停留在奶奶級別,但她開始慢慢接納這個意外降臨青春的身體,同時給自己重新起了一個帶有指引意義的新名字——吳鬥麗(奧黛麗赫本的音譯),這也標誌著從心所欲生活的開始。

影片此時真正進入衝突大爆發的喜劇快車道。反差衝突在吳鬥麗身上體現的喜劇因素,因為之前的情節鋪陳得以放大。年輕人的價值觀、文化觀因為吳鬥麗的出現,原本在現實生活中平行的關係被打破,在是否要融入青春的猶豫心態中,我們看到各種令人啼笑皆非的橋段。

如何讓從前的自己合情合理的「消失」,成為吳鬥麗面臨的第一道關卡。既不願傷到兒孫的心,又希望可以開始新的人生,這股矛盾在電影中就變成了在遮遮掩掩中誕生的角色扮演遊戲。但迫於生活壓力和新身份的無法釋懷,陰差陽錯之下,吳鬥麗還是住進了一直愛慕她的老傭人家中。

全片的鋪墊在這裡結束,進入劇情全面發展的段落。一曲繞樑三日的吟唱,既是呼應影片之前對於人物的設定,又是頗為關鍵的轉折。一時衝動下高歌的後果,讓吳鬥麗不得不同時面臨兩個難題:一是如何面對已然同齡的孫子;二是如何應對暗生情愫的追求者。

兩條情緒衝突在歌曲的貫穿下,漸漸並為一條主線,讓吳鬥麗開始走上重拾舊夢的青春奮鬥道路,從表面上看她是為了幫助孫子那個不切實際的歌唱夢想,實質上她自己對於追夢的念頭已經悄然成形。同時,「愛情」這個年輕人都無法迴避的關鍵詞,開始越來越多的出現在她的腦海中,成為揮之不去的煩惱。正是這種煩惱推動著電影,慢慢走向最終的青春抉擇。

影片的高潮部份來自於吳鬥麗逐漸崩塌的「謊言」,欲蓋彌彰的身份成為整部戲中衝突的巔峰,面對不得不吐露身份的老夥伴,面對已然對自己有所懷疑的兒子,面對日益關係緊密的追求者,吳鬥麗面前出現不可迴避的選擇題——留在當下還是回歸從前。

為了給這個選擇設定一個比較合理的推動外力。韓國電影中慣用的套路就是絕症、車禍或者兄妹相認。本片也不例外地在這種惰性思維下,讓一場車禍倒逼主人公去做出最終的抉擇。

天然匹配的三幕敘事結構

建置、對抗和結局通常是一部電影標準化的三幕結構。而重返青春類的電影則在題材上天然適應於這種看上去老套的標準電影敘事邏輯。

重返青春前的鋪墊讓人物以及人物關係在《奇怪的她》中自然流淌開去。鎂光燈閃過之後,僅僅用不到一分鐘的奇幻劇情就讓整部電影轉折到意外青春的衝突對抗上來。這個時候,電影的好與壞在很大程度上考驗著電影劇本本身敘事的功力,能否在第二幕中填入充分的衝突,成為功敗垂成的關鍵。

《匆匆那年》這類跳躍式流水帳的故事表達,看上去充滿意識流的唯美畫面,其實從根本上來講,是導演在電影敘事能力上的「先天殘疾」。

對比這類近年來充斥中國螢幕的青春電影,無病呻吟的情愫和莫名其妙的痛苦在教室和手術室裡不斷做著單調乏味的折返跑。過度引用的青春符號摻雜入更多的商業元素,讓本就在「為賦新詞強說愁」中扭捏作態的電影敘事變成份崩離析下導演自己私房日記本。

可想而知,在前戲混亂、找不到G點的拙劣敘事中,這部份電影兀自一人達到高潮,卻無視了本應參與其中的觀影受眾。這種找不到共鳴的故事,充其量只是電影自己為了配合商業目的而做出的叫床表演而已。

反觀《奇怪的她》,故事衝突從積累的笑點,無一不是為了發酵最後擊潰觀眾心理高壩的淚點。

正如沈恩敬在電影中反覆長期的那首《Raindrop》:

靜靜地下起了雨/好像在傾訴著回憶/就這樣下著雨/讓我想起了那一天/不知從哪裡傳來的呼喚/好似越來越近

時間煮雨,難以抑制的情緒在音符的渲染下暗流洶湧。

兜兜轉轉的一個多小時裡,瘋瘋癲癲之下的奇幻之旅,《奇怪的她》卻依然能夠轉身擊中觀眾心底最柔軟的靶心,和好萊塢那套成熟的價值審美體系不同之處,韓國電影製作者不再提供廉價的好夢一日游,更多的把視角投向對於整個社會問題癥結之處。

觀眾在不知不覺中,忘記了那些還在課桌間翻滾的具有中國特色的青春回憶,重新審視在這個匆忙奔跑丟下靈魂的社會裡,被輿論、被自己忘記的父親或母親。

評論