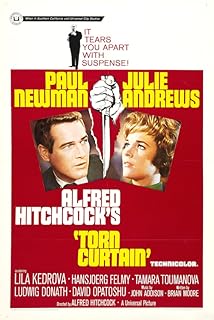

電影訊息

衝破鐵幕--Torn Curtain

編劇: 布萊摩爾

演員: 保羅紐曼 茱麗安德魯絲 Lila Kedrova Hansjorg Felmy Tamara Toumanova

冲破铁幕/撕裂的幕布/谍海大追击

![]() 6.6 / 29,359人

128分鐘 | Germany:126分鐘 | France:126分鐘 | Netherlands:118分鐘

6.6 / 29,359人

128分鐘 | Germany:126分鐘 | France:126分鐘 | Netherlands:118分鐘

編劇: 布萊摩爾

演員: 保羅紐曼 茱麗安德魯絲 Lila Kedrova Hansjorg Felmy Tamara Toumanova

電影評論更多影評

2015-01-01 21:31:28

光芒漸弱的希區柯克——《衝破鐵幕》

************這篇影評可能有雷************

原載《看電影·午夜場》

一隻杯子,可裝不同液體。濃湯、淡茶,烈酒、清水,專看調配液體的人意圖如何。一部電影兩小時,裝入怎樣的聲音、畫面,囊括如何的情節、人物,也便展現導演的意圖。看希區柯克的電影,通常會期待濃烈的氣息,希區柯克也很少令觀者失望。不過1960年代後期,希區柯克相繼拍攝了【衝破鐵幕】和【黃玉】兩部間諜片,影片的品質,以希區柯克的大師身份來說,十分平庸。【衝破鐵幕】是希區柯克漸失光芒的開端,彷彿是專門去品嚐希區柯克調的酒,結果雖然仍有希區柯克的氣息,但卻稀鬆平常,不好喝。

拖沓與鬆散處:【衝破鐵幕】的情節與希區柯克電影相比,失卻了緊湊,顯出一派罕見的鬆散。而且這種鬆散並非刻意為之的情緒調性,而是情節部件組織不當導致的無意義的拖沓與鬆散。

【親熱】影片開頭就顯得很不起勁,要去德國做秘密行動的麥可·阿姆斯特朗教授與自己的助手兼未婚妻薩拉從一艘輪船的床上醒來,這對情侶在床上親嘴以及打情罵俏的時間過份的長,長得超過了表現兩人愛意濃重所需要的時間,使得中間插進的船員為阿姆斯特朗送來秘密電報,並被阿姆斯特朗拒絕接收的懸念被沖淡。也許是為了故意要拍出保羅·紐曼和朱莉·安德魯斯的親熱鏡頭以求得商業效果,但希區柯克實在不擅長此道,為懸念片準備的硬派攝影風格不能造成任何甜蜜感。這番在情節推動和情調製造上收效甚微的親熱場景分散了觀者對懸念的注意力,上映後,影評人更為關注的就是兩位主角在未結婚的情況下就同床共枕的情形,這種情節在這部影片之前,美國電影協會的製作準則從未允許過。

【竊密交鋒】這部影片的關鍵處、轉折處,是麥可成功地從萊比錫大學林特教授那裡套取到武器技術關鍵資訊。這情節在設計上十分精妙。麥可需要套取的關鍵資訊僅僅存在林特教授的腦子裡,而非藏在某個抽屜的文件夾中,麥可需要依靠自己的智慧,在談話中提供給林特教授一些似是而非的無用資訊,引教授說出真正有用的東西。希區柯克安排了一段黑板上的「公式戰」,即麥可冒充與林特教授探討武器技術的關鍵,在林特教授辦公室的黑板上寫下許多看似有用,實際上空洞無物的公式,引出教授寫出自己的公式,並一本正經的指出教授公式中存在問題,使激將法讓教授最終透露機密。鏡頭在這裡開始反覆拍攝兩人寫公式的過程,遺憾的是,不僅那些公式冗長到觀眾無法集中注意力,兩人書寫公式並發起辯論的交鋒近十次,冗長到觀眾難以忍受,嚴重拖延了電影在此處本應緊張起來的節奏。

【波蘭女人】在影片中出現的波蘭女人,也安排得十分做作。希區柯克的懸念片,一般來說無用的資訊極少,恪守「牆上若是掛著一柄劍,劍終要出鞘」的敘事原則。這使得他電影中的人物舉止,通常不會與劇情脫節。【衝破鐵幕】中,在麥可與薩拉到達柏林,要找到一間郵局與接頭人會面的時候,碰見了一個帶他們去郵局的波蘭女人。這個女人穿著俗艷、舉止怪異,與麥可和薩拉聊天,言語中充滿了對「鐵幕」生活的憎恨,她提出由她帶麥可他們去郵局,而麥可和薩拉要做她簽證去美國的擔保人作為回報。這個波蘭女人的角色怪異得扎眼,並且頗占篇幅,觀眾以為這個表演突出的女人會有什麼異樣,結果她的作用僅僅是帶這對情侶去郵局,至於她沒了下文的去美國的事情;她過份怪異的舉止,全部莫名其妙地成為了無用的資訊。而希式懸念片,無用的資訊只能帶來不必要的拖沓感。與波蘭女人相比較,影片中那個隨麥可同機抵達東德的女舞蹈演員倒是安排得很出彩。她在下飛機時,風頭被麥可搶盡,就此埋下禍根。後來麥可去劇場看演出,被這個女人認出,招來警察,並在影片最後的逃脫時刻,又一次指引警察追趕麥可與薩拉。

【集會逃散】集會逃散是希區柯克電影中常見的橋段。主人公在人群聚集的集會中製造混亂,並以此脫身。【衝破鐵幕】中,麥可與薩拉被舞蹈演員認出,國防部負責人和許多警察被叫來,從各個出口、門口包圍了劇場。麥可急中生智,大喊「著火了」,引起混亂,並趁機逃跑。此處,鏡頭在國防部負責人、麥可、薩拉之間反覆切換,表示幾個人之間的距離不斷被擁擠慌亂的人群拉近、擠遠、再拉近、再擠遠。這一段的問題和「公式交鋒」一段一樣,展示的時間過長、過於繁複。同樣是集會逃散,希區柯克另一部經典間諜片【三十九級臺階】中就處理得十分洗鍊,都是引發混亂之後,主人公很快離開了人群,不至於情節不能緊密銜接,而在不必要的情境中耽擱太久。

麥格芬的喪失:希區柯克電影的核心元素之一,即他自己提出的「麥格芬」(MacGuffin)概念,這個詞的意思是懸念片中一個不存在的情節驅動物,表示一個話題或一個簡單的情節、意念,並由此而生發出來的懸念和情節。希區柯克對麥格芬的解釋有一個著名的故事:一列蘇格蘭的火車上有人見隔壁乘客帶了一個奇怪的行李,就問那是什麼。乘客說:「麥格芬。」「什麼是麥格芬?」「是在蘇格蘭高地捉獅子用的。」「可是蘇格蘭高地沒有獅子啊。」「啊,這麼說,也就沒有麥格芬了。」從希區柯克的【三十九級臺階】開始,「麥格芬」開始廣為人知,影片圍繞著「三十九級臺階」這個間諜組織展開,但這個間謀組織是什麼情形、他們竊取什麼情報沒有任何實際的交待。【蝴蝶夢】中,從未出現的死去的屋子主人麗貝卡,成為造成女主人公的夢魘、使整部影片得以行進的動力。 【西北偏北】中,有最典型的「麥格芬」,主人公企圖找出的叫做凱普林的間諜根本不存在。【衝破鐵幕】中可以成為「麥格芬」的,有間諜組織「π」,有武器技術的關鍵情報,然而希區柯克一次一次將這些情節驅動力坐實。「π」組織在前段虛無飄渺,影片後端卻成為幫助麥可逃脫的主力;武器技術被黑板「公式交鋒」實體化。「麥格芬」的由虛變實,令【衝破鐵幕】的劇情行進變得遲鈍,不靈動。本來虛化的麥格芬能夠使觀眾始終心懸一線,而麥格芬一旦變成實體,觀眾的注意力必將渙散,影片情節由「麥格芬」帶來的統一與流暢感,也將受挫。

希式風味:特呂弗視希區柯克為純正的電影作者,原因即在於希區柯克不論哪一部電影都自然要用的手法。【衝破鐵幕]】不例外,看見這些熟悉的手法,便如看見希區柯克本人那張胖圓臉一般親切。 麥可在柏林為了甩開國防部特工的追蹤,躲進了一個博物館,館內空間的限制容易使追蹤場景產生狹窄空間內的逼仄緊張感。這種狹窄空間內的游移,也是希區柯克的拿手好戲。這也是被稱為「希區柯克第二」的布萊恩·德·帕爾瑪所繼承的希式技巧之一。在德·帕爾瑪的【剃刀邊緣】中,我們能看到極相似的博物館追蹤戲。

麥可在郊外農莊殺死東德國防部特工的場景,希區柯克的拍法下手極重。麥可先是死死勒住特工的脖子,隨後農莊的女主人拿刀戳進特工的胸腔,再用鐵鍬砸向特工的腿骨,最後兩人合力將特工的腦袋塞進烤箱打開的煤氣閥門下,生生嗆死了特工。這驚悚的場面,也是希區柯克一直愛用的,不論是【驚魂記】的浴簾殺人,抑或【鳥】的群鳥啄身,都有同樣的殘忍氣息瀰漫。

「π」組織協助麥可與薩利逃離「鐵幕」的戲,則是追車跟蹤的又一個樣板。「π」組織的成員們靠一輛偽裝的公共汽車載麥可與薩利躲避軍隊的追捕,而在車子行駛的過程中,希區柯克調用一切可能的因素,使這輛公車遇見各種麻煩:軍隊的設卡檢查;成為強盜的逃兵的搶劫;以及甩開身後不斷逼近的真公共汽車;車上一個敵視麥可的恩曼小姐要求下車;為了更真實的偽裝,載一個老奶奶上車,耽誤許多時間。這些都讓緊張感不斷升級。這些情節,使【衝破鐵幕】不至於偏離一部典型的希式驚悚懸念片太遙遠。

諸事不順:希區柯克拍過許多間諜片,其中著名且品質優秀者如【擒凶記】、【西北偏北】、【三十九級臺階】等,這幾部皆節奏緊湊,力度十足。而【衝破鐵幕】卻達不到這種效果,且多少有些無趣。就像影片為了襯托「鐵幕」下的生活冰冷無趣的特點,希區柯克大量減少了音樂的使用一樣寡淡。這部影片的拍攝許多事情的不順利,也許是導致影片質量不佳的重要原因。選角的方面,起初希區柯克希望【西北偏北】中的「金髮女郎」式演員伊娃(Eva Marie Saint)來扮演女主角,但製片公司不答應,認為這不能帶來好票房,強迫希區柯克啟用朱莉·安德魯斯。希區柯克也曾邀請加里·格蘭特,但格蘭特告訴他,自己決定再拍一部電影就退休,沒有接受片約。於是男主角便請來了保羅·紐曼。遺憾的是,希區柯克在片場與保羅·紐曼的合作出現頗多分歧,作為一個方法派演員,紐曼十分希望了解影片人物的行為動機,於是他去問希區柯克,一向視演員如犬馬的希區柯克答:「動機就是你的薪水。」紐曼一直在質疑電影的劇情以及人物的刻畫,希區柯克後來說,他不能接受紐曼的無禮,而紐曼則堅持自己從未有對希區柯克不尊敬:「我覺得我與希區柯克很投緣,一見如故,但劇本妨礙了我們的關係。」紐曼的方法派演技與希區柯克電影的劇情裝配拍攝法難以融合,這導致影片的表演看上去略顯僵硬。

與希區柯克合作了幾十年的作曲家伯納德·赫爾曼(Bernard Herrmann)在影片完成之前就根據影片情節、意境製作完成了配樂,但希區柯克和環球公司都要求他提供一個更樂觀、愉快的,含有爵士、流行風格的配樂。環球公司甚至希望赫爾曼為朱莉·安德魯斯專門寫一首歌。赫爾曼改進了配樂,但仍舊不能使希區柯克和環球公司滿意。最終,赫爾曼與希區柯克爭執起來,這對「黃金搭檔」就此中斷一切合作。而【衝破鐵幕】的音樂,交給了英國作曲家約翰·埃迪森。影片製作中,還屢次出現資金問題。影片場景的變換也耽擱了拍攝進度。這部影片是希區柯克後期電影路途不順暢的開始,此後,他也再沒能有夠拍出可供膜拜的經典之作。

一隻杯子,可裝不同液體。濃湯、淡茶,烈酒、清水,專看調配液體的人意圖如何。一部電影兩小時,裝入怎樣的聲音、畫面,囊括如何的情節、人物,也便展現導演的意圖。看希區柯克的電影,通常會期待濃烈的氣息,希區柯克也很少令觀者失望。不過1960年代後期,希區柯克相繼拍攝了【衝破鐵幕】和【黃玉】兩部間諜片,影片的品質,以希區柯克的大師身份來說,十分平庸。【衝破鐵幕】是希區柯克漸失光芒的開端,彷彿是專門去品嚐希區柯克調的酒,結果雖然仍有希區柯克的氣息,但卻稀鬆平常,不好喝。

拖沓與鬆散處:【衝破鐵幕】的情節與希區柯克電影相比,失卻了緊湊,顯出一派罕見的鬆散。而且這種鬆散並非刻意為之的情緒調性,而是情節部件組織不當導致的無意義的拖沓與鬆散。

【親熱】影片開頭就顯得很不起勁,要去德國做秘密行動的麥可·阿姆斯特朗教授與自己的助手兼未婚妻薩拉從一艘輪船的床上醒來,這對情侶在床上親嘴以及打情罵俏的時間過份的長,長得超過了表現兩人愛意濃重所需要的時間,使得中間插進的船員為阿姆斯特朗送來秘密電報,並被阿姆斯特朗拒絕接收的懸念被沖淡。也許是為了故意要拍出保羅·紐曼和朱莉·安德魯斯的親熱鏡頭以求得商業效果,但希區柯克實在不擅長此道,為懸念片準備的硬派攝影風格不能造成任何甜蜜感。這番在情節推動和情調製造上收效甚微的親熱場景分散了觀者對懸念的注意力,上映後,影評人更為關注的就是兩位主角在未結婚的情況下就同床共枕的情形,這種情節在這部影片之前,美國電影協會的製作準則從未允許過。

【竊密交鋒】這部影片的關鍵處、轉折處,是麥可成功地從萊比錫大學林特教授那裡套取到武器技術關鍵資訊。這情節在設計上十分精妙。麥可需要套取的關鍵資訊僅僅存在林特教授的腦子裡,而非藏在某個抽屜的文件夾中,麥可需要依靠自己的智慧,在談話中提供給林特教授一些似是而非的無用資訊,引教授說出真正有用的東西。希區柯克安排了一段黑板上的「公式戰」,即麥可冒充與林特教授探討武器技術的關鍵,在林特教授辦公室的黑板上寫下許多看似有用,實際上空洞無物的公式,引出教授寫出自己的公式,並一本正經的指出教授公式中存在問題,使激將法讓教授最終透露機密。鏡頭在這裡開始反覆拍攝兩人寫公式的過程,遺憾的是,不僅那些公式冗長到觀眾無法集中注意力,兩人書寫公式並發起辯論的交鋒近十次,冗長到觀眾難以忍受,嚴重拖延了電影在此處本應緊張起來的節奏。

【波蘭女人】在影片中出現的波蘭女人,也安排得十分做作。希區柯克的懸念片,一般來說無用的資訊極少,恪守「牆上若是掛著一柄劍,劍終要出鞘」的敘事原則。這使得他電影中的人物舉止,通常不會與劇情脫節。【衝破鐵幕】中,在麥可與薩拉到達柏林,要找到一間郵局與接頭人會面的時候,碰見了一個帶他們去郵局的波蘭女人。這個女人穿著俗艷、舉止怪異,與麥可和薩拉聊天,言語中充滿了對「鐵幕」生活的憎恨,她提出由她帶麥可他們去郵局,而麥可和薩拉要做她簽證去美國的擔保人作為回報。這個波蘭女人的角色怪異得扎眼,並且頗占篇幅,觀眾以為這個表演突出的女人會有什麼異樣,結果她的作用僅僅是帶這對情侶去郵局,至於她沒了下文的去美國的事情;她過份怪異的舉止,全部莫名其妙地成為了無用的資訊。而希式懸念片,無用的資訊只能帶來不必要的拖沓感。與波蘭女人相比較,影片中那個隨麥可同機抵達東德的女舞蹈演員倒是安排得很出彩。她在下飛機時,風頭被麥可搶盡,就此埋下禍根。後來麥可去劇場看演出,被這個女人認出,招來警察,並在影片最後的逃脫時刻,又一次指引警察追趕麥可與薩拉。

【集會逃散】集會逃散是希區柯克電影中常見的橋段。主人公在人群聚集的集會中製造混亂,並以此脫身。【衝破鐵幕】中,麥可與薩拉被舞蹈演員認出,國防部負責人和許多警察被叫來,從各個出口、門口包圍了劇場。麥可急中生智,大喊「著火了」,引起混亂,並趁機逃跑。此處,鏡頭在國防部負責人、麥可、薩拉之間反覆切換,表示幾個人之間的距離不斷被擁擠慌亂的人群拉近、擠遠、再拉近、再擠遠。這一段的問題和「公式交鋒」一段一樣,展示的時間過長、過於繁複。同樣是集會逃散,希區柯克另一部經典間諜片【三十九級臺階】中就處理得十分洗鍊,都是引發混亂之後,主人公很快離開了人群,不至於情節不能緊密銜接,而在不必要的情境中耽擱太久。

麥格芬的喪失:希區柯克電影的核心元素之一,即他自己提出的「麥格芬」(MacGuffin)概念,這個詞的意思是懸念片中一個不存在的情節驅動物,表示一個話題或一個簡單的情節、意念,並由此而生發出來的懸念和情節。希區柯克對麥格芬的解釋有一個著名的故事:一列蘇格蘭的火車上有人見隔壁乘客帶了一個奇怪的行李,就問那是什麼。乘客說:「麥格芬。」「什麼是麥格芬?」「是在蘇格蘭高地捉獅子用的。」「可是蘇格蘭高地沒有獅子啊。」「啊,這麼說,也就沒有麥格芬了。」從希區柯克的【三十九級臺階】開始,「麥格芬」開始廣為人知,影片圍繞著「三十九級臺階」這個間諜組織展開,但這個間謀組織是什麼情形、他們竊取什麼情報沒有任何實際的交待。【蝴蝶夢】中,從未出現的死去的屋子主人麗貝卡,成為造成女主人公的夢魘、使整部影片得以行進的動力。 【西北偏北】中,有最典型的「麥格芬」,主人公企圖找出的叫做凱普林的間諜根本不存在。【衝破鐵幕】中可以成為「麥格芬」的,有間諜組織「π」,有武器技術的關鍵情報,然而希區柯克一次一次將這些情節驅動力坐實。「π」組織在前段虛無飄渺,影片後端卻成為幫助麥可逃脫的主力;武器技術被黑板「公式交鋒」實體化。「麥格芬」的由虛變實,令【衝破鐵幕】的劇情行進變得遲鈍,不靈動。本來虛化的麥格芬能夠使觀眾始終心懸一線,而麥格芬一旦變成實體,觀眾的注意力必將渙散,影片情節由「麥格芬」帶來的統一與流暢感,也將受挫。

希式風味:特呂弗視希區柯克為純正的電影作者,原因即在於希區柯克不論哪一部電影都自然要用的手法。【衝破鐵幕]】不例外,看見這些熟悉的手法,便如看見希區柯克本人那張胖圓臉一般親切。 麥可在柏林為了甩開國防部特工的追蹤,躲進了一個博物館,館內空間的限制容易使追蹤場景產生狹窄空間內的逼仄緊張感。這種狹窄空間內的游移,也是希區柯克的拿手好戲。這也是被稱為「希區柯克第二」的布萊恩·德·帕爾瑪所繼承的希式技巧之一。在德·帕爾瑪的【剃刀邊緣】中,我們能看到極相似的博物館追蹤戲。

麥可在郊外農莊殺死東德國防部特工的場景,希區柯克的拍法下手極重。麥可先是死死勒住特工的脖子,隨後農莊的女主人拿刀戳進特工的胸腔,再用鐵鍬砸向特工的腿骨,最後兩人合力將特工的腦袋塞進烤箱打開的煤氣閥門下,生生嗆死了特工。這驚悚的場面,也是希區柯克一直愛用的,不論是【驚魂記】的浴簾殺人,抑或【鳥】的群鳥啄身,都有同樣的殘忍氣息瀰漫。

「π」組織協助麥可與薩利逃離「鐵幕」的戲,則是追車跟蹤的又一個樣板。「π」組織的成員們靠一輛偽裝的公共汽車載麥可與薩利躲避軍隊的追捕,而在車子行駛的過程中,希區柯克調用一切可能的因素,使這輛公車遇見各種麻煩:軍隊的設卡檢查;成為強盜的逃兵的搶劫;以及甩開身後不斷逼近的真公共汽車;車上一個敵視麥可的恩曼小姐要求下車;為了更真實的偽裝,載一個老奶奶上車,耽誤許多時間。這些都讓緊張感不斷升級。這些情節,使【衝破鐵幕】不至於偏離一部典型的希式驚悚懸念片太遙遠。

諸事不順:希區柯克拍過許多間諜片,其中著名且品質優秀者如【擒凶記】、【西北偏北】、【三十九級臺階】等,這幾部皆節奏緊湊,力度十足。而【衝破鐵幕】卻達不到這種效果,且多少有些無趣。就像影片為了襯托「鐵幕」下的生活冰冷無趣的特點,希區柯克大量減少了音樂的使用一樣寡淡。這部影片的拍攝許多事情的不順利,也許是導致影片質量不佳的重要原因。選角的方面,起初希區柯克希望【西北偏北】中的「金髮女郎」式演員伊娃(Eva Marie Saint)來扮演女主角,但製片公司不答應,認為這不能帶來好票房,強迫希區柯克啟用朱莉·安德魯斯。希區柯克也曾邀請加里·格蘭特,但格蘭特告訴他,自己決定再拍一部電影就退休,沒有接受片約。於是男主角便請來了保羅·紐曼。遺憾的是,希區柯克在片場與保羅·紐曼的合作出現頗多分歧,作為一個方法派演員,紐曼十分希望了解影片人物的行為動機,於是他去問希區柯克,一向視演員如犬馬的希區柯克答:「動機就是你的薪水。」紐曼一直在質疑電影的劇情以及人物的刻畫,希區柯克後來說,他不能接受紐曼的無禮,而紐曼則堅持自己從未有對希區柯克不尊敬:「我覺得我與希區柯克很投緣,一見如故,但劇本妨礙了我們的關係。」紐曼的方法派演技與希區柯克電影的劇情裝配拍攝法難以融合,這導致影片的表演看上去略顯僵硬。

與希區柯克合作了幾十年的作曲家伯納德·赫爾曼(Bernard Herrmann)在影片完成之前就根據影片情節、意境製作完成了配樂,但希區柯克和環球公司都要求他提供一個更樂觀、愉快的,含有爵士、流行風格的配樂。環球公司甚至希望赫爾曼為朱莉·安德魯斯專門寫一首歌。赫爾曼改進了配樂,但仍舊不能使希區柯克和環球公司滿意。最終,赫爾曼與希區柯克爭執起來,這對「黃金搭檔」就此中斷一切合作。而【衝破鐵幕】的音樂,交給了英國作曲家約翰·埃迪森。影片製作中,還屢次出現資金問題。影片場景的變換也耽擱了拍攝進度。這部影片是希區柯克後期電影路途不順暢的開始,此後,他也再沒能有夠拍出可供膜拜的經典之作。

評論