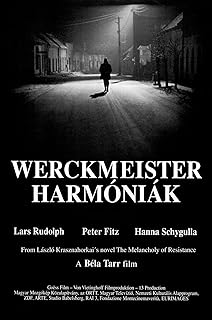

電影訊息

鯨魚馬戲團--Werckmeister harmoniak

編劇: Laszlo Krasznahorkai

演員: Lars Rudolph Peter Fitzpatrick 漢娜席古拉 Janos Derzsi

鲸鱼马戏团/残缺的和声/和睦相处

導演: 貝拉塔爾 Agnes Hranitzky編劇: Laszlo Krasznahorkai

演員: Lars Rudolph Peter Fitzpatrick 漢娜席古拉 Janos Derzsi

電影評論更多影評

2015-01-02 06:53:42

殘缺的和聲與十二平均律&死亡與暴動

************這篇影評可能有雷************

有一些電影會讓我們感動、或者歡笑,而有一些電影,卻會讓你對電影這門藝術肅然起敬。《鯨魚馬戲團》無疑屬於後者。

自1895年電影誕生起,電影這門包含了「音樂、繪畫、雕塑、建築、詩歌、舞蹈」六種藝術形式的第七藝術已經帶給了我們119年的感動。2015年是電影誕生120週年,區區百年,電影的發展卻是飛速的。

電影史上第一部電影《火車進站》放映的時候,又有誰能料到百餘年後,電影會在世界上的幾乎每一個角落得以普及?從單一鏡頭到多鏡頭,從默片到有聲片,從黑白片到彩色片,從西部片到劇情片,從達達主義到新浪潮,電影藝術在一點點的成長,其自身包含的意義也在逐漸寬廣化。我們再也無法準確的對電影下一個定義,就好像電影的出現讓我們再也分不清「想像的真實」與「真實的想像」一樣。

電影改變的,不僅是我們的生活,更是我們的文明。

談起《鯨魚馬戲團》的導演貝拉.塔爾,或許他的為人所熟知是由於那部片長450分鐘的電影《撒旦探戈》。曾有影評人評價他的這部電影是「片長七小時卻每一分鐘皆雷霆萬鈞,引人入勝。但願在我有生之年,年年都重看一遍」。

與這部電影相比,《鯨魚馬戲團》無疑顯得精簡而凝練。尤其是本片巧妙的場面調度與光影剪輯,簡直是對電影藝術的最完美演繹。電影的主要劇情其實並不復雜,一座原本平靜安寧的小鎮因為某一天馬戲團的造訪而失衡。馬戲團擁有的那頭已經死亡的巨大的鯨魚以及那一位號稱有著三隻眼睛,滿嘴末世言論以及瀆神行為的「王子」彷彿是一個詛咒,將小鎮原有的秩序徹底打亂;最後小鎮發生了聞所未聞的暴亂,一場「暴力」與「善良」的衝突。最後呢?看似是「善良」勝利了,可是取得勝利的善良卻搜捕並殘殺著一個個曾經的「暴亂者」,這其中自然也波及了一些無辜的平民……

諷刺的是,如此一部讓人對電影藝術肅然起敬的電影卻有一個「好萊塢式」的譯名《鯨魚馬戲團》(像極了《驚天魔盜團》或者《加勒比海盜》),這也或許是本片宣傳上的一個敗筆。相比於這個片名,筆者無疑更喜歡它的直譯片名《殘缺的和聲》(就好像《天使愛美麗》之於它的直譯名《擁有美妙命運的艾米麗.布蘭》)。

但事實上,片名《殘缺的和聲》也並非是完全的直譯,其原片名《Werckmeister harmóniák》中的Werckmeister實際上是音樂史上一位德國音樂家的名字,他因在17世紀末大力提倡十二平均律(世界上通用的把一組音(八度)分成十二個半音音程的律制,各相鄰兩律之間的振動數之比完全相等)而被人所銘記。

說起十二平均律,那真的是一個偉大的律制,自此以後,動人的旋律得以通過它而傳頌後世;鋼琴鍵盤上的88個黑白鍵,就是根據十二平均律的原理製作的。之所以要對本片的片名耿耿於懷,是因為這部電影充滿了眾多的隱喻,十二平均律所崇尚的完全且精準的平分似乎讓每一個音律失去了其獨特的性質,但實際上,我們應該更加關注的是音階中的七個音,並不是把它們視為一個八度,而是七個有著獨特和獨立特質的音。將這一規則引申到電影中,實際上就會發現影片中那場受制於「王子」蠱惑的群體暴動所曝露出的隱喻:精準的十二平均律一旦出現了殘缺,典雅的音調就會變得刺耳;同樣的,一個只存在群體意識而再也沒有個體情感的社會狀態將再也不會秩序井然。馬戲團里所謂的「王子」的煽動其實只是一個幌子,真正的惡念,這種由於完全的集體意識造成的惡念,早已存在於小鎮居民的內心裡,他們等待的只是一個可以合理的釋放惡念的連接埠,不管是「王子」還是死亡的「鯨魚」,在他們眼裡,只是一個工具。

談起隱喻,除了本片中貫穿片頭片尾的劇情隱喻外,筆者最欣賞的,還是電影開頭瓦魯什卡的那段獨白式的演繹了。酒吧陰暗的燈光下,瓦魯什卡選擇了三個醉醺醺的人作為太陽/月亮和地球,而他自己,就彷彿是創世主一般,指揮著三個人按照太陽/月亮和地球的運行軌道進行旋轉。然後,轉啊轉,當代表月亮的人擋住了代表地球的人仰望太陽的視線時,地球上最壯麗的自然景觀-日食-就這樣來臨了。「當月亮遮住太陽的光線時,萬籟俱靜」,瓦魯什卡如此說道。緊接著,原本安靜的鏡頭迎來了舒緩且略帶末世情懷的鋼琴聲(這或許是筆者見過的電影鏡頭與音樂最完美的一次結合了,當音樂響起的時候,你甚至會由衷的感嘆音樂之於電影所不可取代的重要性)。

對於片頭這場獨白演繹所蘊含的隱喻,我想應該是導演貝拉.塔爾對於善與惡的一種個人價值判斷了。對導演而言,或者對本片而言,暫時的惡恰似因被月亮遮擋而暫時失去光明的地球,可是,當失去光明時,我們應該做什麼?懼怕?畏縮?還是助紂為虐?抑或自暴自棄,就此沉淪。不,這些統統不是,當黑暗來臨時,我們要有所期待,相信「這並不是結束」,於是,因為這份信念,當月亮再次離開了它與太陽以及地球之間的那個特定位置後,光明將再次普照大地,善良也終將會再次用它所代表的溫暖來融化掉那些因黑暗而被冰封的冷漠的心。

總之,《鯨魚馬戲團》是一部蘊含著太多太多電影元素的電影。那頭巨頭的死亡的鯨魚究竟有何真實的象徵意義?暴亂被平息後那頭被遺棄在廣場的鯨魚又究竟是惡念的代表抑或善良的苟延殘喘?這些疑問都有待你們親自通過觀影去感知與理解。因為,哪怕筆者用再多的詞彙來形容,當電影中出現鋼琴家與死亡的鯨魚對視的鏡頭時,那份久違的平和與無助感又恰恰是任何語言所無法表達的。

自1895年電影誕生起,電影這門包含了「音樂、繪畫、雕塑、建築、詩歌、舞蹈」六種藝術形式的第七藝術已經帶給了我們119年的感動。2015年是電影誕生120週年,區區百年,電影的發展卻是飛速的。

電影史上第一部電影《火車進站》放映的時候,又有誰能料到百餘年後,電影會在世界上的幾乎每一個角落得以普及?從單一鏡頭到多鏡頭,從默片到有聲片,從黑白片到彩色片,從西部片到劇情片,從達達主義到新浪潮,電影藝術在一點點的成長,其自身包含的意義也在逐漸寬廣化。我們再也無法準確的對電影下一個定義,就好像電影的出現讓我們再也分不清「想像的真實」與「真實的想像」一樣。

電影改變的,不僅是我們的生活,更是我們的文明。

談起《鯨魚馬戲團》的導演貝拉.塔爾,或許他的為人所熟知是由於那部片長450分鐘的電影《撒旦探戈》。曾有影評人評價他的這部電影是「片長七小時卻每一分鐘皆雷霆萬鈞,引人入勝。但願在我有生之年,年年都重看一遍」。

與這部電影相比,《鯨魚馬戲團》無疑顯得精簡而凝練。尤其是本片巧妙的場面調度與光影剪輯,簡直是對電影藝術的最完美演繹。電影的主要劇情其實並不復雜,一座原本平靜安寧的小鎮因為某一天馬戲團的造訪而失衡。馬戲團擁有的那頭已經死亡的巨大的鯨魚以及那一位號稱有著三隻眼睛,滿嘴末世言論以及瀆神行為的「王子」彷彿是一個詛咒,將小鎮原有的秩序徹底打亂;最後小鎮發生了聞所未聞的暴亂,一場「暴力」與「善良」的衝突。最後呢?看似是「善良」勝利了,可是取得勝利的善良卻搜捕並殘殺著一個個曾經的「暴亂者」,這其中自然也波及了一些無辜的平民……

諷刺的是,如此一部讓人對電影藝術肅然起敬的電影卻有一個「好萊塢式」的譯名《鯨魚馬戲團》(像極了《驚天魔盜團》或者《加勒比海盜》),這也或許是本片宣傳上的一個敗筆。相比於這個片名,筆者無疑更喜歡它的直譯片名《殘缺的和聲》(就好像《天使愛美麗》之於它的直譯名《擁有美妙命運的艾米麗.布蘭》)。

但事實上,片名《殘缺的和聲》也並非是完全的直譯,其原片名《Werckmeister harmóniák》中的Werckmeister實際上是音樂史上一位德國音樂家的名字,他因在17世紀末大力提倡十二平均律(世界上通用的把一組音(八度)分成十二個半音音程的律制,各相鄰兩律之間的振動數之比完全相等)而被人所銘記。

說起十二平均律,那真的是一個偉大的律制,自此以後,動人的旋律得以通過它而傳頌後世;鋼琴鍵盤上的88個黑白鍵,就是根據十二平均律的原理製作的。之所以要對本片的片名耿耿於懷,是因為這部電影充滿了眾多的隱喻,十二平均律所崇尚的完全且精準的平分似乎讓每一個音律失去了其獨特的性質,但實際上,我們應該更加關注的是音階中的七個音,並不是把它們視為一個八度,而是七個有著獨特和獨立特質的音。將這一規則引申到電影中,實際上就會發現影片中那場受制於「王子」蠱惑的群體暴動所曝露出的隱喻:精準的十二平均律一旦出現了殘缺,典雅的音調就會變得刺耳;同樣的,一個只存在群體意識而再也沒有個體情感的社會狀態將再也不會秩序井然。馬戲團里所謂的「王子」的煽動其實只是一個幌子,真正的惡念,這種由於完全的集體意識造成的惡念,早已存在於小鎮居民的內心裡,他們等待的只是一個可以合理的釋放惡念的連接埠,不管是「王子」還是死亡的「鯨魚」,在他們眼裡,只是一個工具。

談起隱喻,除了本片中貫穿片頭片尾的劇情隱喻外,筆者最欣賞的,還是電影開頭瓦魯什卡的那段獨白式的演繹了。酒吧陰暗的燈光下,瓦魯什卡選擇了三個醉醺醺的人作為太陽/月亮和地球,而他自己,就彷彿是創世主一般,指揮著三個人按照太陽/月亮和地球的運行軌道進行旋轉。然後,轉啊轉,當代表月亮的人擋住了代表地球的人仰望太陽的視線時,地球上最壯麗的自然景觀-日食-就這樣來臨了。「當月亮遮住太陽的光線時,萬籟俱靜」,瓦魯什卡如此說道。緊接著,原本安靜的鏡頭迎來了舒緩且略帶末世情懷的鋼琴聲(這或許是筆者見過的電影鏡頭與音樂最完美的一次結合了,當音樂響起的時候,你甚至會由衷的感嘆音樂之於電影所不可取代的重要性)。

對於片頭這場獨白演繹所蘊含的隱喻,我想應該是導演貝拉.塔爾對於善與惡的一種個人價值判斷了。對導演而言,或者對本片而言,暫時的惡恰似因被月亮遮擋而暫時失去光明的地球,可是,當失去光明時,我們應該做什麼?懼怕?畏縮?還是助紂為虐?抑或自暴自棄,就此沉淪。不,這些統統不是,當黑暗來臨時,我們要有所期待,相信「這並不是結束」,於是,因為這份信念,當月亮再次離開了它與太陽以及地球之間的那個特定位置後,光明將再次普照大地,善良也終將會再次用它所代表的溫暖來融化掉那些因黑暗而被冰封的冷漠的心。

總之,《鯨魚馬戲團》是一部蘊含著太多太多電影元素的電影。那頭巨頭的死亡的鯨魚究竟有何真實的象徵意義?暴亂被平息後那頭被遺棄在廣場的鯨魚又究竟是惡念的代表抑或善良的苟延殘喘?這些疑問都有待你們親自通過觀影去感知與理解。因為,哪怕筆者用再多的詞彙來形容,當電影中出現鋼琴家與死亡的鯨魚對視的鏡頭時,那份久違的平和與無助感又恰恰是任何語言所無法表達的。

評論