電影訊息

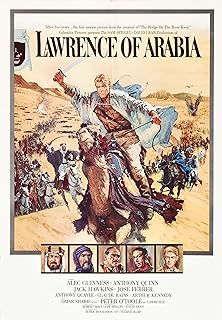

阿拉伯的勞倫斯--Lawrence of Arabia

編劇: T.E. Lawrence 羅伯‧波特

演員: 彼得奧圖 亞歷堅尼斯 安東尼昆

阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄(港)/阿拉伯的罗伦斯(台)

![]() 8.3 / 315,980人

216分鐘 | UK:228分鐘 (director's cut) | UK:187分鐘 (1970 re-release) | UK:210分鐘 (original version) | UK:2

8.3 / 315,980人

216分鐘 | UK:228分鐘 (director's cut) | UK:187分鐘 (1970 re-release) | UK:210分鐘 (original version) | UK:2

編劇: T.E. Lawrence 羅伯‧波特

演員: 彼得奧圖 亞歷堅尼斯 安東尼昆

電影評論更多影評

2015-01-03 20:56:46

神秘的勞倫斯

你可以說他是個英雄,是阿拉伯民族獨立反抗的領袖,有點拜倫式英雄特點的理想主義者,等等;你可以從影片中分析殖民勢力和壓迫勢力的交鋒,獲得政治和歷史的參考資料,解析一個時代的墮落和陰謀,甚至轉化為對人性的種種理解和經驗,總之,《阿拉伯的勞倫斯》無窮無盡。3小時46分鐘,漫長卻不沉悶,相比現在的電影,它絕非是感官平面的,它向縱深發展,充滿著時代與精神的立體感。影片的推進緩慢而莊嚴,也讓我想起了庫布里克的那部傳記電影《巴里·林登》。我很少見到一個人物身上存在如此特殊形態的敏感——勞倫斯有著一種激情、堅韌和纖柔並存的敏感。從影片開始處,勞倫斯正用一支畫筆輕輕勾勒地圖上精細的邊緣時,我就對他有種莫名的欣賞,那是在開羅一個寬敞潔淨的地下室,窗外有走動的駱駝腿,雪白的地中海建築,氣氛安詳而慵懶,膠片的色彩非常明亮,凸顯了勞倫斯那一頭精心梳理的金髮和迷人的藍色眼睛,然後他用一種令我吃驚的優雅頓挫甚至有點自嘲的語調說:"我們——在——這兒——不快樂";他對事情的描述隱約有著小說家編寫故事的才能。這就是勞倫斯的出場:頭腦敏捷而深奧,高於周邊庸碌的人群。後來,他受命去了沙漠,這對他來說很幸運,終於可以遠離開羅了,他騎著駱駝在沙漠上奔跑,悠閒、快樂而自由。直到那個他獨自在沙漠中思考了一整個晚上,第二天清早彷彿受到某種情緒和想法刺激而激動得雙眼紅腫的情節出現,我才萌生了一種直覺,一種對勞倫斯個性和使命的疑惑,他使我意識到一個需要被反覆思考的問題——勞倫斯的神秘天性?

從整部影片來看,可以歸納出許多對勞倫斯的描述:叛逆、任性、自由、妄想、外交家、能言、沉著、驕傲、無私、聖徒、謙遜、自戀、屠殺......這些詞甚至是互相矛盾的。它們不僅僅是對人物的描繪,也展現了人物的追求。在一般的闡釋中,勞倫斯也是個很容易被象徵化、模式化的形象,(影片本身也存在各種象徵的暗示,比如摩西的說法,還有沙漠裡風暴形成雲柱的幻覺,都取材於《舊約》的隱喻)可這種"去神秘化"的方式恰恰和勞倫斯的個性相矛盾。直覺給我的答案是作為詩人的勞倫斯,是才華,以及某種耐人尋味的游離感。這種才華並非狹隘的定義,它是關於生存實踐的才華,附加於勞倫斯的藝術、文學、音樂素養之上,瘋狂、廣袤、沉靜如沙漠,雕刻出精神的質感;這種游離是純潔天性的光環,是嵌在人物內心的苦惱和思考,獨屬於勞倫斯的思考,有時,勞倫斯更像為某個形而上的命題而戰(也許另可以說是為一種幻覺)?在這裡,我沒法說服自己,這只是我的直覺,我對個體精神的直覺,就好像目睹星星的亮光,我能判斷它的強弱、熱烈或清冷,卻說不清作為它源頭的那個存在。影片中幾乎沒有勞倫斯的獨白,我只能從表情、姿態、對話中捕捉勞倫斯情緒的起伏,他可能的想法。他那種參與一切戰鬥、時而熱烈時而冰冷的理想,其中的深淺不僅僅受制於外部,也來自神秘的游離感,思考的力量,也許還有懺悔,有自我認識上的畏懼和堅韌,不斷地自我評判,這都屬於內在敏感的天性。勞倫斯自己的一句台詞"我不知道"包含了他思考和命運的徬徨,他的自我判斷摒棄了世俗的標準,但他的才能將理想和戰爭融合,他對阿拉伯的態度同時也是他對自己精神理想與弱點,生存可能與性質的實踐與考驗。勞倫斯像極了20歲以後的蘭波,有著非凡生命和道德的品質與高度。表面上勞倫斯是戰鬥英雄,可他沒有陪伴地屢次返回內心深處,終究是內向而孤獨的。我記得影片中好幾幕勞倫斯的表情,受了極大的刺激,一時失語,表情呆滯,雙肩聳立,捏拳顫抖,突然說不出話來,這是個善良人的神情。又像《巴里·林登》里,主人公有著一張沉思的面孔,身上籠罩著朦朧的氛圍,行走在人群中。或者像勞倫斯一樣行動戰鬥,沉默,時代的聲響在他們身上也發出回音,但總有並不十分親密的感覺,他們的遭遇和個性好像在諷刺有關機遇的內涵,好像時代平面上一個錯開的身影,置身於時代的衝突又與其疏離。如果說《巴里·林登》中,庫布里克用類似古典油畫般的光影風格渲染人物心靈命運圖景的話,那麼在《阿拉伯的勞倫斯》中,大衛·里恩憑藉的是沙漠——沙漠的整體和細節。《巴里·林登》的講述方式是時間,時間和人物形成同構、互相隱喻的關係;而《阿拉伯的勞倫斯》的講述方式是沙漠的地理與座標,阿卡巴、開羅、西奈半島、大馬士革,勞倫斯是個冒險家,這些地理城市的連線勾畫出的是勞倫斯的精神振盪的路線圖,它與政治動機、軍事利益交鋒對抗,與其他所有分享著同一本質的行為——征服偷竊的行為——無關。

走進沙漠是種冒險,也是流亡,是潔淨(受洗),也是混沌。我們該多大程度上認真對待勞倫斯對那個芝加哥記者的回答呢?"自由",像是調侃,我想勞倫斯的洞察力不會使他缺乏對於自由本質的預見,在這個問題上他更多的是秉持天真、堅韌和固執的幻覺,或者說對自由那套更私人的定義。而第二個問題:"沙漠中最吸引你的是什麼","乾淨",這是藝術家詩性的回答,是道德天性的流露(最高級的道德和最高級的藝術天性才有結合的可能)。沙漠是個煉獄,勞倫斯是否真的屬於沙漠?沙漠中的堅韌和勞倫斯的堅韌是不同的:一個帶有實際氣質,一個帶有幻想氣質。沙漠的精神是暴力、戰鬥、奪取利益,是殘酷生存命題的集合。勞倫斯選擇做這個煉獄的流亡者,因為沙漠終究是潔淨的,沒有欺騙;純潔是高貴的天性。他指責部落的人"愚昧",這是來自天性的批評,而非文明的批評,勞倫斯不會做文明的代言人,他不是個說教者,他同高貴保持直接的聯繫。在《阿拉伯的勞倫斯》中,文明是居於一個較低的、被諷刺的地位,唯有勞倫斯,人性神秘而混沌的中心,自由高尚。

評論