2015-01-07 12:33:49

在拷問中自我重生

************這篇影評可能有雷************

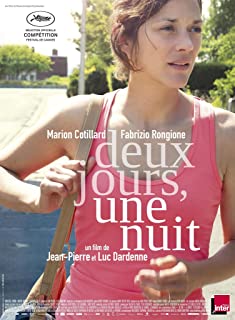

記憶之中,達內兄弟一直很是喜歡現實主義題材的影片。從最初看他們的《孩子》,到後來他們的《羅爾娜的沉默》,再到這一部《兩天一夜》。很可惜,這部影片在第67屆坎城電影節上顆粒無收,但幸運的是,它將代表比利時角逐奧斯卡最佳外語片。

《兩天一夜》講述了一個簡單卻又現實的故事。從女主角桑德拉接到被告知面臨辭退危險的電話,到她緩緩卻堅定地走出領班杜蒙的辦公室,一共兩天一夜。在這48小時之內,患有抑鬱症的桑德拉經歷了絕望崩潰、苦口婆心勸說、最終坦然接受結果重新開始新的生活的歷程。我們看到,在影片最後,走出領班辦公室的她已經不再是開頭那個連在睡夢中都會皺著眉頭整日以淚洗面的她了,經歷了這兩天一夜的桑德拉在一次次為爭取生存機會而做出努力的過程中實現了自我的救贖。

下面我想主要就視聽語言和影片故事內容兩方面對這部影片進行簡要的分析:

(一) 視聽語言

作為一部現實題材的影片,達內兄弟運用了嫻熟的視聽語言來向我們最大限度的還原了一個真實的世界。他們將以往拍攝紀錄片的手法和思路毫無痕跡的運用到了故事片中,在他們的鏡頭下,桑德拉不是一個僅僅存活在大螢幕上的形象,而是一個生活在我們身邊的人,或者說,我們就在那個讓桑德拉感到絕望而無助的生活中。(整部影片中,女主角桑德拉共找了13位同事,以下為了方面敘述,特將片中出現的幾位同事排序,電話溝通的卡戴爾為第一位同事,第一次沒能見到的米蕾葉為第二位同事,女兒學費緊張的威利是第三位同事,直接拒絕見面的納迪娜是第四位同事,足球教練提姆爾是第五位同事,不在家電話溝通之後卻在便利店碰到的希查姆是第六位同事,產生了爭執的父子二人分別為第七位、第八位同事,被提姆爾說服的馬吉爾是第九位同事,被丈夫家暴的安妮是第十位同事,咖啡廳的於連是第十一位同事,夜晚直接拒絕了女主的是第十二位,和公司簽訂的是「定期合同」的阿爾封斯是第十三位)

1、拍攝手法

整部影片幾乎全程採用了手持攝影拍攝的方法。大量的跟拍、手持長鏡頭、中近景,都將觀眾直接帶進了電影中女主角的身邊,我們感覺不到攝影機的存在,似乎就站在她的身邊與她一同面對一扇扇門之後的結果,體會著她的內心感受。手持攝影機的搖晃使鏡頭充滿著不安全感,而這種不安全感就是女主角Sandra 內心世界恐懼和掙扎的外化,長鏡頭的運用則更是將這種壓抑的感覺無限放大、更加真實的呈現在觀眾面前,使得觀眾感同身受。從這一角度來看,這部影片似乎本就應該通過手持拍攝,而達內兄弟對場面調度、演員走位高超的把控能力也在這當中得到了充分的展現。

然而有趣的是,在通片的手持攝影鏡頭中,卻有兩處使用了固定機位拍攝,且在通片的中近景中,這兩處固定機位使用了全景的景別。一處是在20min28s處女主角去找第三個同事的路上,鏡頭跟隨過馬路的Sandra緩緩搖動;一處則是在影片後半部份51min25s處女主角去找第十個同事的路上,鏡頭跟隨Sandra搖過屋前的雜草地。這兩處有意而為之的採用了全景景別的固定機位長鏡頭無疑是為通片沉浸在晃動的中近景手持鏡頭中的觀眾們平復了心情,但卻也預示著接下來將要發生的事情的非比尋常。在第三位同事家女主角第一次碰壁,開門的時候就一臉厭惡的同事妻子在同事思想動搖的時候果斷的拒絕了Sandra;而在第十位同事家所發生的事情則更加具有戲劇性,安妮本因裝修而需要這筆錢,她的丈夫也不同意,但是她卻因拒絕桑德拉而良心不安,決定再和丈夫談判最終甚至決定做「這輩子第一件自己決定的事情」與丈夫離婚。

2、構圖

歐洲電影導演在電影構圖方面一直以來都做的十分出色。在這部影片中,我們再一次感受到了構圖的力量。從影片開始時的一家四口早餐場景中,可以很明顯的看出,桑德拉位於畫面最右邊,丈夫大多數時候位於畫面左側,兩個孩子位置較低。從餐桌上的四人關係來說,是一個很穩定的三角關係,且這個三角關係也很值得琢磨,很明顯,在這個三角形中,觀眾所處於的攝影機視角是偏向女主角桑德拉的,儘管她處於畫面的右端,但是無論是攝影機角度還是其他人的發言對象,她都依然是整個場景的中心,但是她的丈夫卻是位於整個三角形的頂點的,這似乎也暗示著丈夫在整部影片中桑德拉的行為中的重要地位,比如說緊接著這一場景的打給卡戴爾的電話就是丈夫鼓勵桑德拉去做的,而在後面的劇情中我們也可以看到,患有抑鬱症的桑德拉幾次崩潰、動搖、想要放棄,都是她的丈夫在旁邊為她出謀劃策讓她繼續堅持下去的。

而另一方面,對於這一情境中的構圖問題,當我們忽略掉處於低位的兩個孩子的時候,我們會發現位於畫左的丈夫、畫右的桑德拉和攝影機構成了一個正三角。面對這樣的構圖,在餐廳這個狹小的空間中,作為觀眾的我們會不自覺的充當起攝影機的角色(雖說對於電影來說,攝影機視角從某種程度來說等同於觀眾視角,但這種感覺會在狹小空間裡得到一定程度的強化,以致於讓觀眾意識不到攝影機的存在),我們在毫無意識之下被拉進了餐廳的空間中,站在屋子的角落裡目睹著這一次早餐,進而在無意之間被帶入了整個事件。從這個角度來講,導演對於這場戲的設置可謂煞費苦心。

除此之外,當桑德拉第一次去拜訪第十位同事——安妮的時候,也就是上文中所提到的第二個固定機位長鏡頭中,全景,背景是天和遠山,腳下是大片的雜草地,導演巧妙的將背景中遠方的地平線放在了畫面大約1:1的位置上,這樣的「遼闊」的場景在全片中應當只有這一處出現了,但是卻很好的在影片進行了一半多的時候凸顯了主人公的無助和在殘酷現實面前的渺小。

這部電影中,牆也在構圖方面起了很大的作用。首先是與安妮在他們屋子外拐角處對話這一場景中,我們可以看到在紅色的背景前,兩個人物一個畫右一個畫左,而桑德拉所處的畫右是陽面,安妮的所處的畫左是陰面,此二人一個綠衣,一個紅衣,顏色對比也十分強烈,這一切似乎都暗示著安妮對於桑德拉的重要;而在之後面與於連的鏡頭我們可能看到,桑德拉所處畫左背景的牆面是岩石牆,於連所處畫右背景的牆面則是磚頭牆。岩石要比磚頭堅硬很多,這似乎也暗示了在這場看似桑德拉處於弱勢的談話中她處於強勢,兩個人物性格態度方面的隱喻暗含其中——面對著殘酷現實,桑德拉表現的更加堅強,積極為爭取最後的希望而奔走著,而於連在現實面前則是屈服的,他無法做到忽略現實,在桑德拉麵前,他仍然選擇了向自己的現實妥協,選擇了那筆獎金。而在上述所說的兩個場景中,桑德拉站在了陽面、岩石面,導演對於主角的同情以及行為的贊同表露無遺。我們可以清楚的感受到來自導演的暗示——在導演所想表達的觀念里,在這場「戰爭」中,女主角桑德拉是正義的一方。

而在影片最後的鏡頭中,我們的主人公重整旗鼓之後從領班辦公室走出,走向了遠處的自己的汽車,在這一畫面中,桑德拉所處的位置恰好是黃金分割點,這也使得影片最後的這個鏡頭充滿了美感且具有了深意——似乎也像徵著我們的主人公在這場與現實的搏鬥中雖然惜敗但是贏得了自我的救贖與重生,現在她走向的是一個全新的未來。

3、音樂

在這部現實題材作品中,達內兄弟儘自己的一切可能將故事真實的展現在觀眾面前。為了讓觀眾有著更強烈的代入感,導演除了運用了手持攝影、跟拍等拍攝手法外,更是採取了全片無配樂的方式。在長達90分鐘的影片中,我們聽到的全部都是環境音,唯一出現的音樂是以汽車內廣播的形式出現的。這不禁讓我想起了蔡明亮導演的作品,在他的很多作品中也鮮有配樂。沒有了配樂的干擾,觀眾可以更大程度的將注意力集中在故事情節中,代入感會更加強烈。很顯然,在這部影片中,達內兄弟很好的達到了這個目的——觀眾捕捉到了所有的聲音,這些聲音都來自現實生活,都那樣的真實,在這種情況下,似乎沒有人會反應過來這是一部電影,大家都不自覺的成為了事件的旁觀者。

(二) 故事內容

曾經聽一個很佩服的學姐總結過近年來入圍奧斯卡最佳外語片的影片的特點:有一套屬於自己的、極富特點的視聽語言;講述一個充滿文化反思意味的「叛逆」故事;對當地非英語地區的社會環境有一個個性展現;影像風格和敘事內容包含一些美國觀眾熟悉的藝術傳統。視聽語言在上一部份我已簡單的闡述了一些自己的看法,而對於這部影片的內容內涵方面,我的看法歸結為一句話——這是一場有關道德和尊嚴的拷問,也是一次自我的重生與救贖。

在這部只有95分鐘的電影中,桑德拉行走在可以決定自己命運的十幾位同事之間。但這又不是一場簡單的遊說和拉票行動,伴隨著每一次敲門聲,桑德拉自己和門後同事都會面臨著有關道德和尊嚴的拷問。導演通過這一次次的拷問向觀眾們展現了「歐洲中小企業員工眾生相」。三言兩語,幾個鏡頭,不需要過多渲染,在這道有關道德的考試中,所有人便都提交了一份各具特色的答卷。於是,我們見到了曾受過桑德拉恩惠的提姆爾,動手的父子,遭受丈夫家暴的安妮,瞞著妻子偷偷打工的希查姆…整部影片看似在說桑德拉,但透過這一個個掌握著主人公命運的小人物,我們可以看到的是在經濟全球化的背景之下在生活重壓下艱難生存的普世大眾。

對於桑德拉,從某種程度上說,她在為自己的工作權生存權而戰,卻也在無形之中對同事們形成了道德綁架。從理性的角度來說,她沒有權利去要求別人為了自己而放棄獎金。儘管導演試圖通過鏡頭語言來構建女主角的正義地位,但是我們換個角度會發現,對於那些急需用錢的員工來講,桑德拉的復職無疑是對自身利益的一種剝取。這樣的剝取又怎麼能稱得上是正義的呢?顯然,我們主人公桑德拉也陷入了這樣矛盾的情緒中,在影片中她也為此崩潰想要放棄過,「就算我復職了,你要讓我如何面對那些因為我而失去獎金的同事們?」樓梯間她的嘶吼讓人聽起來那樣的絕望而又無可奈何。甚至也是在這樣的一種壓力之下,她才對自己的未來徹底絕望而選擇了自殺。她選擇用一種面對面的方式逼人表態,在同事面前販賣著自己的苦難,利用別人的同情心來達到自己的目的,而面對面這種近乎殘酷的逼迫方法則杜絕了所有一切讓他人迴避和躲閃的機會。當然,桑德拉的這個方法是有效的,我們可以看到,面對桑德拉,除了個別人,大多數人其實都在猶豫,在切身利益與人道主義之間,人們是很難在面對面的時候做出選擇的。所以才會出現第四位同事納迪娜那樣直接拒絕見面的情況——看似冷酷無情,但卻也是唯一的方法,很顯然,納迪娜也深知面對著桑德拉自己無法做出抉擇,那樣太過殘忍,所以乾脆就通過這種極端的方式來逃避,換句話說,她其實也是沒有勇氣見到桑德拉的。而這種面對著桑德拉的內疚我們也可以在其他人身上看到,那些最終選擇了獎金的人在桑德拉麵前都顯得十分無奈,並且大多數人儘管不支持她卻仍然向她提供了幫助,比如告知同事的地址、告知老闆私下打過電話的事情等等。

所以,整部影片看下來,我們會驚訝的發現,我們本來試圖去尋找一個「罪魁禍首」,試圖去同情支持主人公,但到了最後我們發現每個人都有著自己的無奈和迫不得已,每個人都沒有錯。再給桑德拉一次投票機會的老闆並非反派,降低人力成本的同時,他也承諾為剩下的員工發獎金;甚至於威脅、煽動他人的工頭,也有「避免同事關係割裂」的深層考慮,絕非個人恩怨那般簡單。

達內兄弟試圖通過這部影片向人們展示在經濟全球化大潮之下,生活在社會底層工薪階級個體無奈的抗爭。顯然,在這部影片中,對於如何「拯救」這些社會的弱者他們並沒有給出答案,他們選擇了另一條路——讓個體自身完成對自我的救贖和重生。於是,我們看到,在最後,當在影片前90%的時間裡一直處於被動地位是被別人決定命運的主人公突然間被置於了一個可以決定別人命運的時刻的時候,我們主人公選擇了離開,帶著久違的發自內心的微笑走出了辦公室,勇敢的走向了未來。