電影訊息

電影評論更多影評

2015-01-09 19:15:24

永不妥協,直到夕陽盡頭

翔哥

來回水牛城,火車開行了24個小時,果真是不捨晝夜。所幸不負舟車勞頓,此行收穫頗豐,包括終於在死黨的催促中,下定了更新的決心

更新的靈感來自死黨推薦的書,蔣勛深入淺出說紅樓,看得我無心正事,夜不能寐。書中反覆提到的一個概念是「自我完成」。

更新的靈感也來自於伊桑霍克長大了,不再是二十五年前一臉嬰兒肥的托德,不再是二十年前去維也納的火車上那個玩世不恭的翩翩少年,不再是十年前塞納河邊陷入婚姻危機的憂鬱作家,他在最近的電影裡娶了心愛已久的女子,成了成功的作家,變成了肚子大叔!

所以,今天想和你談談我一直想聊的兩部電影,並藉著電影,也和你談談自我完成。

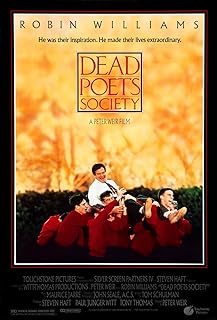

羅賓.威廉士曾在採訪裡面提到:許多演員都有類似的經歷,在接拍某一部電影之前,會有一種畢其功於一役的使命感,等到電影拍完,我清楚地知道,無論今後如何努力,都沒有辦法實現自我超越,因為上帝給我的任務我已經完成了,我的這部電影是《死亡詩社》。

事實的確如此,八年後的另一經典《心靈捕手》,羅賓飾演的心理系教授一樣那麼和顏悅色,循循善誘,但總覺得比八年前那一臉胸有成竹的文學講師少了點朝氣,少了點詩意,也少了點動人的悲壯。

去年羅賓.威廉士去世,Twitter裡面最多的悼詞便是那句oh captain, my captain, 華特.惠特曼曾經為悼念亞伯拉罕.林肯而作, 那一夜,羅賓是所有影迷心中最偉大的船長,如同林肯之於奴隸制度下的南方,只是這次,他和那位身長兩米的偉人一樣,將永久遠航,不再歸來。

相比之下,沒有人會把《蒙娜麗莎的微笑》當成朱麗亞.羅伯茨的生涯代表作,她在接拍這部電影之前早已功成名就,獲獎無數。

電影上映後,遭到所有女校的一致批評,認為電影裡面對於上個世紀五十年代Wellesley保守的風氣有「好萊塢似的」誇大嫌疑。

演員和學校的名氣讓所有人對根植於此的電影前所未有的挑剔,而忘了它別具匠心的時空設定:第二波女權運動風潮前夕,美國最歷史悠久的女子學院,也忘了去想像,在黎明前最黑暗的時候,獨自一人去撼動傳統高牆的勇氣有多麼值得肯定。

不管結果如何,不管反抗者自身的修為是否完備,在古舊強大的社會制度所習慣的集體沉默中,那一聲細雨中無畏的吶喊,足夠讓她名垂青史。

縱觀十年前好萊塢當紅女星,梅特爾斯特里普過於老辣,梅格瑞恩過於甜美,哈利貝瑞過於尤物,還真只有朱麗亞恰到好處地匹配了這個角色,獨立,氣場強大,初生牛犢不怕虎....

兩部電影相距十五年,卻彷彿在不同的時間,用不同的手法,講著相似的故事。

--體制與異教徒

威爾頓,全美最好的大學預備學校,校長站在台上驕傲地宣佈:去年本校的51名畢業生中有75%去了常春藤盟校。

多麼熟悉的感覺!每年高考結束後,漫天飛舞的紅色橫幅,各地校長自豪洋溢的演說,畢業生中有多少的清華北大,多少復旦南開,彷彿他們的人生應盡的努力已經完成了,從此天藍水綠,草青花美,幸福快樂將永遠相隨。

自是這樣,優勝劣汰,適者生存,資源佔有者有資格制定規則來選拔他們需要的人與他們共享資源。而剩下被淘汰的學生,本應是隨著一將功成而勢必枯朽的纍纍白骨,是流水線上生產出來的次品,快樂與否,自我實現與否不再重要,他們對社會不再有用,從此自生自滅,應當庸庸碌碌得無怨無悔。

貝蒂的媽媽在貝蒂的老公出軌後,摸著她的頭緊張地囑咐到:給他一段時間調整,重點是不要讓別人知道這件事情,我們丟不起這個臉。

尼爾的爸爸讓他辭掉校刊編輯的工作將更多的時間花在學習上的措辭:等你順利考上並讀完醫學院,你到時候想幹嘛幹嘛,但是在那之前,你必須聽我的,相信我,這是為你好。

多麼熟悉的感覺!望子成龍並非中國父母的專利,對於貝蒂的媽媽和尼爾的父親,兒女不是人,是他們的財產,養育兒女不是靈魂的塑造和指引,而是一場利益至上的投資。

沒有投資人會顧慮被抵押變賣的資產是什麼感受,它們在那裡餓嗎?渴嗎?快樂嗎?這簡直是笑話嘛,資產怎麼會有自我意識?

如果兒女沒有聽從安排,棄醫從文,或是愛了無法給你帶來好處的人,就如同拿去投資的財產一夜之間自己坐飛機跑路了,這是拼掉了性命也不能接受的事情!

西方和東方,千百年大相逕庭的文化意識形態,卻在這一刻找到了共鳴。文明進程轟轟烈烈演繹了數千年,終究還是沒有辦法完全退去我們身上的動物性:對資源貪婪地掠奪與毫無節制地壓榨,天地是資源,萬物是資源,同類後代也是資源。那麼,尊重和愛全都無從談起。

這是代際關係之間最本質的矛盾!

制度,規範,輿論,宗教,所有這一切的力量不管多麼強大,終歸還是有不甘心僅僅充當社會或他人資源的反動分子,他可能是約翰.基汀,帶著那似乎洞悉一切的微笑,從倫敦不遠萬里來到美國德拉瓦州,她也可能是凱薩琳.沃森,帶著她所有最鍾愛的畫作,乘著火車從溫暖的加利福利亞來到大雪封城的波士頓。

他們是典型的時代異教徒,有明顯的浪漫主義和理想主義傾向,一個愛好丁尼生,一個推崇梵谷。執著地加入最以傳統為榮的學府,急於在時代最頑固的死角里摧枯拉朽。

他們不停地發問。詩歌和科學有什麼不同?如何評價藝術的好壞?誰才有資格來評價藝術的好壞?學校榮譽櫥窗裡面那些曾經意氣風發年輕無敵的臉,今時今日會有什麼樣的遺憾?五十年後,但人類研究學者在研究我們今天的女性的時候到底會看到什麼?

他們向所有裹挾個人意志的主流價值觀堅定地開炮,正如村上春樹在耶路撒冷文學獎發表得獎感言時說得那樣:無論高牆是多麼正確,雞蛋是多麼錯誤,我永遠站在雞蛋這邊。

誰說男人就該用寒窗苦讀18年去換取功名利祿,誰說女人就該唯婚姻與家庭至上?誰說在體力勞動幾乎全部自動化機械化的今天,社會責任還必須按照性別來進行分工?

在體制中呆久了,很難不被體制雕塑和改造,漸漸地會習慣把體制的視角當作自己的視角,甚至是自己的唯一視角,用這個視角不停地監視自己,別人都會數學我也必須會,別人都結婚了我也該結婚,別人都說欣賞希區柯克莫內來謬爾好我就不能看不懂…於是人人都想成為別人!

基汀和沃森強迫我們用自己的眼睛,站在一個新的角度,透過層層表象,打量自己,打量世界,打量一切曾被我們認為神聖的東西

你其實不必在家庭和事業間做出選擇,你可以兩者兼顧;你也不必在孤獨和庸俗之間做出選擇,你可以兩者都不要;你其實不必成為任何的「別人」,做好你自己,哪怕不足以讓你時時刻刻都幸福滿足,至少你的內心會從浮躁中解脫出來,獲得可貴的平靜。

你可以勇敢追求愛,你可以不必附庸風雅,勇敢評價一切發表的作品,你可以在成年以後告訴你的父母你要過可以讓自己靈魂振奮的生活,跟自己喜歡的人在一起。

告訴他們誰也不能為你建造一座你必須踏著度過的生命之橋,世界上有一條唯一的路,除你之外便無人能走,它通往何方,即是你的命定之處,地獄也好,天堂也好,至少你無怨無悔。

他們,在那些懵懂而充滿激情的靈魂里埋下了反抗的種子,只待一場如油的春雨,一切都將發芽,蓬勃,盎然挺立。

--抗爭與無奈

每個人在成長的過程中,都曾經試圖與強加於你身上的責任和觀念分庭抗禮過。

電影裡多次用震撼的鏡頭語言向我們展示這種抗爭的悽美。一群少年,身穿厚厚的冬衣,逃出宿舍的宵禁,伴著晃動的手電筒光芒,在迷霧瀰漫的森林裡面奔跑,在滴著水的山洞裡面講鬼故事,把詩歌編成rap圍圈跳舞。

這個場景多多少少讓我想到了若干年前看過的《藍色大門》,桂綸鎂和陳柏霖被訓導主任懲罰,卻在勞動的過程中踏出了小溪流水般歡快的步伐。一樣的青春年少,彷彿這樣的年紀美好得隨時都要溢出旋律,無所謂悲傷和歡樂,都有陽光般炙熱的節奏迴響,讓人忍不住翩翩起舞。

也曾經為愛而衝動得不顧一切過,像年輕時候的諾克斯,去看他見過的最美麗的女孩,騎著紅色的單車飛馳在秋天的落葉里,他的笑容爛漫無邊,滑下青黃的山坡,驚得一群大雁展翅飛舞。

像從小就自卑的女孩康尼,甩掉宿舍管理員,在哈佛的男生宿舍里狂奔,找到深愛她卻被她誤解的男孩,誠懇地道歉:我知道我犯了一次錯,但我絕不會犯第二次。

尼爾「忤逆」了父親,悄悄地參與了學校劇團的演出,他以樹精的形象詮釋莎翁名著《仲夏夜之夢》,開場慢慢從深睡中甦醒過來,他演繹得如此得真實,彷彿過去的十八年他都是沉睡的,是一個被操控的玩偶,但他註定是屬於舞台的精靈,有傲人的才華和表演天賦,終於在此刻集萬物靈氣於一身,釋放了封閉已久的靈魂。

他的快樂太過深刻,連台下忽現的父親那張亘古不變嚴肅的臉都沒有辦法讓他膽怯,不由得讓我想到了很久之前讀過的一句話,人生所有的情緒可以歸根朔源成兩種:愛與恐懼,而最深的愛往往可以讓我們忘卻所有恐懼。

他看著父親的眼睛,毫不猶疑念著台詞,他一個人的聖經:我決心已定,要駛過夕陽的盡頭;讓我們去探索,去奮鬥,去發現;永不屈服。

那一刻,他的靈魂破繭成蝶。

全場的觀眾都為尼爾的表演鼓掌叫好。唯有他的父親氣得發抖。他的快樂,他的遵守法律也遵守道德的快樂,竟讓他的父親如此不快樂。這究竟是恨還是愛?

只不過並非人人都能在生命中遇見基汀或是沃森。大多數人沒有勇氣迎來夢想成真的一刻,提前選擇了沉睡,不再試圖於扭曲的世界裡辨明真理,執著驕傲,完成自己。

他們向庸俗低下了高貴的頭。「難得糊塗」,究竟是一種幸運還是不幸運?

如果尼爾沒有變成蝴蝶,就永遠不會體會到萬千花叢中飛舞的快樂,也不會察覺到之前歲月的荒蠻不堪,更不會有被父親軟禁後,絕望尋死的悲劇。他本可以進入哈佛,在哈德遜河邊慢慢磨練成一個優秀的醫生,再帶著一身才氣去征服整個上流社交圈。

這便是他父親口中「我一直想有,卻從來沒有擁有過的機會」,但沒有人規定你想要的就一定適合別人,即便你們同宗同脈,DNA排列有百分之八十的相似。你未曾擁有過,你美化了所有擁有後的感受,你要你最親愛的人用一生替你的遺憾買單。

前幾天看過一個新聞,富士康流水線上的一個工人自殺了,生前留下了多首美麗的詩歌,你可以想像一個詩人的靈魂被困在流水線上的感覺嗎?他本該奔馳於草原,為滋潤萬物的精魂而歌唱創作,仰面迎接所有造物主思想的饋贈,再俯首輕噢,將神諭化作詩篇。

在詩人的眼中,「工程,科學,法律,技術都只是人們營生的工具,只有詩歌和藝術才是生活的意義」,所以醫生和流水線工人沒有本質的區別,被困在工廠和被困在上東區的酒會裡沒有本質的區別。

心若不自由,人間處處都是煉獄,那樣的人生是不可以被忍受的。完美主義者,寧可做高貴死去的美玉,絕不能成為一片苟且偷生的殘瓦。

究竟是誰殺死了尼爾?校長說是基汀,尼爾的父親說是基汀,於是人人都說是基汀。眾口鑠金。

究竟那三年有沒有餓死那麼多人?毛主席說沒有,老師說沒有,於是人人都說沒有。三人成虎。

「抗爭會勝利嗎?我不知道,我只知道我不能停止反抗,一刻也不可以,因為我的生命還沒有停止」。

於是從歷史到未來,抗爭生生不息,儘管失敗總是如影隨形。

--教育的使命

對國家機器而言,教育者是制度的衛道士,他們首先必須對固有的制度有虔誠的信仰,然後義正嚴辭地把他們信仰的東西盡責傳播。

從這個角度,顯然基汀和沃森都是不稱職的,他們信仰的東西與社會國家賴以生存的階級與分工制度背道而馳,look beyond the image, set your mind free, seize the day, gather the rosebud while you may。

你幾乎變成了一個可以獨立存在的,有超凡智慧的人,難以再被欺騙和蒙蔽。

把人教得如此的聰明,不符合國家或是任何一個組織的利益,機構的運行,設計師只需要一個,但螺絲釘卻多多益善,最好還有一批留著替補。

如果教育不能獨立於任何實體而存在,它將永遠不能擺脫為該實體服務的狀態。

記得初中的班主任曾經如此評價過還珠格格:不公平,皇宮拿錢養著你,你卻幫外人去騙走皇上的妃子,典型的吃裡扒外!同理,拿人手短,黨拿錢養著她,她就無權串掇學生獨立於黨的綱領來思考。

教育真正的意義被蒙蔽了,於是大多數的學生都不能從學習中得到快樂。

托德是一個典型的例子,他來到威爾頓最初只有一個使命:同他最優秀的哥哥看齊!你在他的臉上看不到笑容,只有小心翼翼的慌張。

這也許就是傳說中的「老二效應」,在價值觀高度統一的家庭,優秀的哥哥會讓弟弟無地自容,要嘛反叛沉淪,要嘛陰暗消極。

基汀和尼爾是他生命中的曙光,是真正意義上超越血緣的父子和手足。

基汀讓他直面靦腆背後恐懼失敗的根源,讓他認識到自己的內在是多麼豐富而迷人,讓他自信滿滿地奔跑在青春的廣場上。

尼爾拉著他加入詩社享受激情飛揚的時刻,幫助他丟掉父母一層不變的生日禮物和束縛,當著他的面冒充父親寫信給校長,將與父親抗爭過程中的脆弱,彷惶,堅定毫無保留地分享給他。

最後得知尼爾的死訊,托德獨自一人走在簌簌飄落的雪中,頂著陰霾的天空,下跪,嘔吐,然後狂奔大哭,看著他在結冰的湖面上盡情地宣洩他的情緒,我覺得教育在這一刻完成了,付出了他人鮮血和生命的代價,托德在失去的痛苦中找到了自己,此刻他迸發出來的生命力讓枯枝與雪原有了春意。

尼采曾經這樣說道:除了做你的解放者之外,你的教育家別無所能!教育則是解放,是掃除一切雜草,廢品和企圖損害作物嫩芽的害蟲。是讓你真正理解幸福的真諦。

於是理想的校園裡到處都是斯汀和沃森,到處都是不同的聲音和觀點,沒有什麼觀點是固有兒不容質疑的,你唯一的功課是在一個真實的,充滿雜音的世界裡汲取養分,以備充分地了解和塑造自己。

然後,你可以像瓊一樣堅定地為了愛情放棄耶魯法學院的offer,也可以像貝蒂一樣擺脫形同虛設的丈夫,去當一名律師;你可以像諾克斯一樣為了心上人甘願被別人把鼻樑打斷,也可以像斯汀先生一樣,把一生摯愛永遠藏在心裡最溫柔的角落。選擇的結果變得不再重要,重要的是你忠於內心的呼噢,你清楚地知道命運有它的不公,魚和熊掌不可兼得,你知道你在選擇中煎熬,但就是在煎熬中,你站在更高的位置看清被幽暗遮蔽的自己,你終於拋下所有天生的桎梏,超越原生的家庭和階層,肯定自己自由追逐的權利。

你懂得快樂不是順從惰性,不是在困難與容易之間選擇後者,不是在可以爭取時而故作謙卑。

快樂是調動全身的力量,追尋一個夢,一個被遙遠的,真實的你自己牽引的夢,我們不要像紀伯倫說得那樣總是重複無能的悲傷,只為側身於生活的污泥中,雖不甘心卻又畏首畏尾。

我們要在成為自己的道路上孤注一擲。

--最後的最後

總是應了那句老話:個人在與強權的鬥爭中敗下陣來。斯汀被校董會開除了,沃森被勒令提交教學大綱並嚴格執行。

但那句老話還有後半句:個人的尊嚴卻在鬥爭的過程中得到肯定。曾經懦弱的托德帶領所有學生站上書桌向他們的船長告別,曾經被母親綁架意志的貝蒂堅持與不愛她的丈夫離婚,然後和所有畢業的女生一道,騎車追著沃森離去的腳步與她講聲再見。

這也許是藝術昇華的需要,一個鬥士折戟後孤單離去的背影,身後是無數追隨者的淚灑衣襟。但現實生活中,失敗後的人並不總是能得到肯定,只是落寞地離開,然後孤單地遠行。

死黨曾經的簽名檔:所有英雄故事都是關於榮歸故里。那麼這些無名的英雄告老返鄉時候會受到怎樣的待遇呢?一間茅屋?一條渾濁的溪水從前面緩緩流過?還是街坊飯後談資里酸辣鹹淡的諷刺?

只是那不重要。

尊嚴被肯定的勳章,往往是自己給自己的,是長期隱形的,是偶爾一個悠閒的午後,你直面陽光時心中的絕對坦蕩;是鉛華洗盡後,鏡子裡那張臉上透露出的無悔與堅韌;是容顏老去後,依然有人願意剝開你衰老的表象,微笑欣賞你的內心,給你一個長長的吻。

體制似乎依舊巋然不動,只是偶爾會有這麼一個無聊的人,獨自來到暮色籠罩下的湖邊,吹響悠揚的蘇格蘭風笛,是《勇敢的心》,是《來自南方的風》,是鬥爭的號角,也是奏鳴曲,獻給那些永不妥協的戰士們,致上我們最崇高的敬意。

獻給這個時代里,所有向高牆不顧一切撞去的雞蛋們。以破碎的姿態,圓滿地完成了自己。

評論