電影訊息

電影評論更多影評

2015-01-15 08:00:05

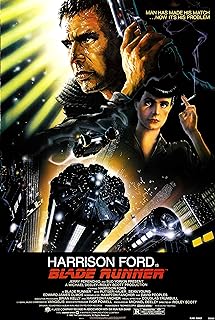

當人類夢見電子羊

電影《銀翼殺手》改編自Philip K. Dick在1968年寫的科幻小說 《機器人會夢見電子羊嗎》(Do Androids Dream of Electronic Sheep?)。這部電影自問世以來,和機器人、複製人有關的電影越來越多,人格化的機器人角色、政治化的複製人角色也成為了科幻電影裡常見的元素。無論是之後的《攻殼機動隊》、還是《駭客帝國》三部曲,這類「賽博朋克」反烏托邦電影,講述未來城市高度發達,產生的機器與人的末世之爭,都可以追溯到《銀翼殺手》的調調。

如果要說起源,瑪麗·雪萊的《弗蘭肯斯坦》可以扯上關係。中世紀以來,受宗教影響,人們對上帝造人深信不疑,絕少有人會去想人類自己去創造生命,乃至於創造和人類相似,甚至相同的生命。這種想法既浪漫,又可怕;這種創造偉大如上帝,又邪惡如魔鬼。在科學開始高速發展的工業時代之初,弗蘭肯斯坦的故事體現了一種打破禁忌之後的惴惴不安,亦是人性與科技的對立統一意識的萌芽。

在欣賞《銀翼殺手》電影中那些城市全景或特寫鏡頭,相對於90年代之後的科幻片來說,堪稱節奏緩慢。包括各種交代未來城市的髒亂不堪的街道,廢棄的住房,陰森的特大集團公司總部的鏡頭,都是本片之所以讓一部份人感覺到「悶」的原因。1980年代初,在電影裡構建這樣一個城市,渲染出這樣一種模範式的賽博朋克氣氛,是非常了不起的。同時代的《星球大戰》只能作為主旋律娛樂片一笑了之,而《銀翼殺手》則是在動作片的類型包裝下,於精細的場景構建中隱含了對本片議題的思索、人文關懷,甚至毫不掩飾地致敬了另一部科幻電影史上的傳奇《大都會》。

於1927德國導演弗里茨·郎拍攝的電影《大都會》描繪了一個外表欣欣向榮,但底層暗潮洶湧的資本主義未來,把馬克思主義帶入了科幻電影之中。片中高樓聳立的未來城市,陰森的地下工廠,緊張的階級對立關係,乃至跨階級、跨入與機器的人性故事,都堪稱是標準的反烏托邦設定。在佈景和化妝以及特效藝術上,《銀翼殺手》比《大都會》先進了半個世紀,但故事的核心依然具有高度耦合的傳承關係。

本片講故事很大程度上依賴演員表演,而不是如同普通的好萊塢科幻大片一樣通過大場景、大特效來推動故事情節。即使是在劇情進行過程中,特效和打鬥場面在編排上也顯得非常克制,以致於稱得上抒情。這是本片的優秀之處,也是爭議所在。

這種固執地要在這樣一個在當時看來還比較前沿而陌生的科幻題材的電影中,加入大量文學化成份,甚至哲學化的成份,在票房上的問題是可想而知了。

《銀翼殺手》的故事,說起來很簡單,也很古典,就是問了一個問題:何為人性。當有一種東西,它看起來是人類,動作行為反應都和人類無二致,那麼我們是否應該把它當人看?電影中,瑞秋問了作為銀翼殺手的賀登,有沒有把人錯誤地當人造人殺死,有沒有檢驗過自己是不是人類。這兩個問題的答案,就是關係到人類未來命運的終極命題。

我們是誰,從哪裡來,要到哪裡去?問題很難有個確切的答案,無論人類是自然進化的,還是有別的智慧設計的(亦如我們設計機器和生命),很顯然人類的起源和結束都只是大千世界的一個小環節。《銀翼殺手》把這個深沉的哲學命題用無甚新意的典型偵探追兇故事表現出來,套了一個科幻的殼,卻又有別樣的韻味。

一部經典的類型片或許不需要在電影藝術方面有多高的成就,只需有足夠的傳承和內涵,以及一段足以被人記住的片段即可:

「我所見過的事物,你們人類絕對無法置信。我目睹戰船在獵戶星座的端沿起火燃燒,我看著C射線在唐懷瑟之門附近的黑暗中閃耀,所有這些時刻,終將流失在時光中,一如眼淚,消失在雨中。」

機器人會夢見電子羊嗎?作為一個人類,《銀翼殺手》是帶給你的電子羊之夢。只是,不知周之夢為蝴蝶與?蝴蝶之夢為周與?

評論