電影訊息

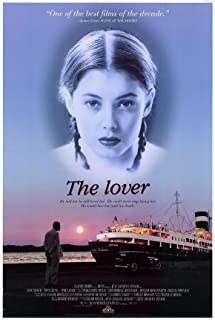

情人--L'amant

編劇: 尚傑克‧安諾 瑪格麗特‧莒哈絲

演員: 珍瑪奇 梁家輝 Frederique Meininger

情人/

![]() 6.8 / 23,702人

115分鐘 | USA:103分鐘 (R-rated version)

6.8 / 23,702人

115分鐘 | USA:103分鐘 (R-rated version)

編劇: 尚傑克‧安諾 瑪格麗特‧莒哈絲

演員: 珍瑪奇 梁家輝 Frederique Meininger

電影評論更多影評

2015-01-29 21:50:37

戲劇式解讀:「發現」與「突轉」如何自然無痕地敘事

但曾相見便相知,相見何如不見時。安得與君相決絕,免教生死作相思。

——倉央嘉措

《情人》因著瑪格麗特•杜拉斯的傳奇而風靡世界,年屆七十的杜拉斯用瘋狂恣肆的文字抒寫著關於記憶與遺忘、距離與背棄、蒼涼與激情,以及在黑暗中閱讀與愛戀的種種。冷靜的敘述中,她最後一次向著逝去的年華、慾念和淚水吶喊。出版後7年,法國著名導演讓•雅克•阿諾以生動的影像代替了純粹的小說文字表述,將這個故事搬上螢幕。同樣的故事,螢幕以蒙太奇的表達給予了故事新的魅力。而我今天所關注的,是電影中的愛情——慾望層面的肉體之愛是如何向著刻骨銘心的愛戀轉化,法國少女如何重新發現心底對東方青年的深愛;這一切的轉變被如此巧妙的發現,不著痕跡,順其自然地鋪敘下去,卻在結尾給我們心頭重重一擊,造成了感情的激變。這個在《詩學》中被最早提出的古老的戲劇技巧屢見不鮮,可我以為,好的突轉場面並非大幅度起伏跌宕的劇情所能擔當,而是立足於人物,在情節風輕雲淡的表達中合情合理的突轉,並以人物劇烈豐富的心理變化打動觀眾。這一點上,電影《情人》是個絕好的例子。

一、關係的突轉:交易還是愛情

腦海里常常會浮現結尾這個鏡頭:年輕的少女站在西貢開往法國的輪船上,頭頂著越南男人才戴的氈帽,倚著欄杆,兩眼含淚,看著岸上那輛黑色的房車,車裡有她這輩子最愛的人,她卻原以為自己不愛這個中國男人,而只是貪圖他的錢財;退一步,或者她還迷戀他的身體。可是少女要回法國了,她一個人在船艙里縮成一團抱著自己啜泣。她意識到這次離開是一去不返,他們彼此再也無法相見。她第一次看清楚了她與他的關係,那不是簡單的肉體金錢的交易,而是愛。然而一切已然無法挽回。

這個情節和內心的突轉彷彿發生在突然之間,卻在意料之中,來得恰到好處。正如法國評論家米雷爾•卡勒說的:「承認或者隱而不說,是形成杜拉斯作品風格的魅力之所在:意指的震顫波動」。

《情人》恰恰是一個隱而不說的愛情故事,讓我們從最初開始。女主人公出場的時候,電影有一段回顧式的旁白和縱向流動的特寫鏡頭,從頭到腳對女孩的穿著作了詳盡的描述:她頭戴一頂醒目的平邊男帽,這是一頂玫瑰紅色的軟氈帽,上面圍著一條很寬的黑色飾帶,頭紮兩根小女孩式的小辮,身上穿一件簡樸寬鬆的連衣裙,顯得嬌俏可愛。這打扮傳遞出多重資訊:不合常規的男式禮帽顯露了隱含叛逆的心靈,磨破的高跟鞋一方面反映了家境窘迫,同時作為成熟女性的服飾樣式也透露了她的早熟。

男主人公的出場也頗具象徵意味:他坐在由一名穿著整潔制服的專職司機駕駛的轎車進入畫面,烏黑鋥亮的高級轎車與少女所搭乘的破舊公共汽車相比,鮮明地將兩個人家境的差異暗示出來。司機拉開車門,男主人公出場,他穿著一身純白的西服,頭髮梳得一絲不亂。站穩之後掏出手帕,斯文地輕輕印了印額頭上的汗水,然後轉頭向少女站立的方向望去……富家闊少的做派,真情浪漫的性格特點,以及受過西方教育這一點都已然可尋。

這一場,男女主人公在湄公河渡輪上的相遇,從年齡、家境、地位、身份的巨大差異已然宿命地暗示了兩人感情中的天差地別,所以即便是一見鍾情,他們卻彷彿告訴觀眾,誰也不可能愛上對方。

但是後來他對她說:「我愛你,從第一眼見到你開始。」真愛還是交易?這個選擇從開場就鋪墊好了。

黑色的房車再次出現之時,兩個人同坐後排,少女侷促不安。看的出來,為少女風貌所傾倒的32歲的中國男人一直在克制自己的情緒,禮貌地寒暄,漫無邊際地聊天,而後很有意思的鏡頭出現了。特寫的兩個人的手,他略微顫抖,想靠近卻又放棄,手指伸屈可見內心掙扎,而少女期待又不安,忐忑又心儀。隨著汽車的顛簸,他的手慢慢移動,有一點顫抖,卻又難抑誘惑,直到他用寬大的手掌牢牢抓住了她柔軟的手指。那些溫暖的顏色也開始在驛動中慢慢蛻變,女孩的男式禮帽,不合腳的高跟鞋,還有劣質的口紅,彷彿都被塗上了一種別樣的神采。靜默的房車一時春光旖旎。我很喜歡這一幕。他想愛她卻不敢,她稚小得如同初綻的花蕾,他知道,這樣的愛更像是一次圖謀不軌的犯罪。這樣波平不驚里醞釀著情感的爆發,讓我相信他們在相愛。

而後畫面立即給我當頭一棒,不,他們之間到底還是有交易的。女孩用身體交換金錢,男人用情愛交易逃避。在這片古老的東方殖民地上,他是一個門第高貴的中國人,而她卻是一個窮困潦倒的西方少女。

「來吧,像你以前是怎麼愛別的女人。」女孩的身上有一種與年齡不相稱的成熟。那種成熟甚至會讓那個高大而眼睛細小的男人顯得有些稚嫩而柔弱。

湧動的光線透過房間,將歡娛拋灑於這狹小的空間,似不能停止的鐘擺,敲擊著易碎的溫床。而他與她都知道,他們終究走不到一起,於是這掙扎里透露出一種絕望。所能把握的只剩下在嘈雜的唐人街中那間小屋子裡的短暫的歡娛。旁白蒼老的聲音說:「那間房是黑暗的,被無休止的喧鬧聲圍繞著,隨著市鎮的喧囂,這外來的過客展露著海洋……我自忖著其波瀾壯闊和深不可測……然後一次次的進入……我們就這樣緊貼著,在城市的喧囂中緊貼著。」他們一次次地激情相擁,除了做愛,還是做愛,什麼都不多想。隔著一扇薄薄的木門,外面是喧鬧的街,人力車的叮鐺聲和賣雜貨的吆喝聲伴隨著他們的呻吟;戴著斗笠的人影,從百葉窗的縫隙里投射進來,在地毯上來來往往。

此時我尚不能判斷這是愛還是性,然而絕望籠罩在心頭,無比的藍色的絕望。藍房子的光與影,嘈雜沸騰的人聲,憂傷的黃昏從百葉窗中投進來,灑在同樣憂傷的藍色和人體上。屋外是嘈雜的環境,屋內是溫熱的肉體,情慾從內心深處迸發,吻落在身體上,讓人有流淚的衝動。這色彩的搭配很有深意,憂鬱的藍色、絕望的心緒卻以唯美的淡橙色去外化,使絕望更加絕望。瑪琦離開越南前,最後一次從那藍色的公寓裡走出來,影片也特意用藍色鋪滿夜景和街道,明顯區別於其他表現黑夜時的灰黑色。雖不著一字,但濃重的憂鬱和悲涼的氛圍彰顯得淋漓盡致。絕望之中纏繞的溫暖與唯美,在色彩中緩緩流淌。這藍色的絕望是瑪琦心底深處對愛情的絕望和冷漠,那是東尼始終化解不了的,瑪琦在殘酷、乖戾的生活中生成的對於愛與恨的經驗。

到這裡,我可以肯定東尼對瑪琦的愛,然而瑪琦對東尼的關係還是模糊朦朧的,只有肉體金錢的交易是確定無誤的。「肉體之愛產生的銷魂喜悅維繫在瞬間,而情感的深淺要求在拉遠的距離和延綿的時間中去沉思、反顧與體味」。王小波一語中的,瑪琦心底的情感的發現就是這樣被漸漸發現的。

二、「遠發現」與「近發現」:情根如何深種

《情人》被定為R級,尺度不在色戒之下。就像《色戒》中連性的鏡頭也籠罩著濃厚的政治意味,《情人》里每一個暴露鏡頭也是與二人感情的變化相關的。

影片隨作者的意識流動,主觀鏡頭、縱深鏡頭和意識流鏡頭交錯切換,理智、絕望和情慾交織纏繞。男女主人公聽任慾望游離於道德之外,兩人的纏綿究竟是暫時的兩情歡娛還是通向永恆,他們不去深究,讓慾望盡情綻放。在這方面,瑪琦似乎因沒有愛而灑脫:她完全不考慮膚色差異和社會禁忌,更不管眼前的這個男子是把自己當作慾望的載體還是空虛的填補。「我願意你從來沒愛過我!」她讓他像對待其他女人那樣做就行了,她只是想在慾望中攫取自己一家人得以生活的資本,她認為她愛的是面前這個實實在在、觸手可及的有錢男人。同時,因財富所囿而逐漸無力支付的東尼,只能靠情愛慾望去放逐人生,最終被這個只有十五歲半的白人女子徹底俘虜。他愛上了她,試圖說服父親成全他這份突如其來的瘋狂之愛,但終因瑪琦的無動於衷而前功盡棄。可是瑪琦不是不愛他,她只是被苦難生活和乖戾、陰森的家庭折磨得早已麻木;可堤岸上,在那個男人的車鏡上印下柔情一吻的那一刻,她已深深地把這個男人融進了血液。直到她離開越南,在黑夜中、在華爾茲音樂聲中肝腸寸斷,任淚水橫流。

記得這組鏡頭。東尼請瑪琦家人吃飯,少女的家人除了金錢以外對這個殖民地上的中國子民毫不在意——即便那是一個赤貧的白人家庭,也掌握著膚色的驕傲。之後瑪琦與弟弟在舞池旋轉,整個人貼在弟弟身上,猶如弟弟就是她的情人,東尼的面部表情的特寫鏡頭寫出了他的複雜心情。之後他粗暴地對待少女,她卻問起自己值多少錢,他惡狠狠地把錢甩到床上。他痛恨這個女孩把自己當成妓女,他憎恨這個女孩不愛他,他憎恨自己愛上了這個女孩。這是東尼內心的發現。

少女一直以為自己不愛這個中國男人,也許只是不想面對而已。當他們面對註定的分離:她要回法國,東尼必須娶家裡安排好的門當戶對的中國女子,他們都無法掌控自己的命運,兩個人談起離別。瘦削的女孩在風中縮起了肩膀,東尼脫下了自己的西裝,披在她肩上,兩個人一起看大片的農田,寂靜到可怕的靜默,這樣的長鏡頭讓我們浮想聯翩,想必寂靜之中,東尼和瑪琦的內心都翻江倒海。

他要她說:「我是為錢才與你一起。」她照說了。可她抱住他的時候,他說:「我的身體抗拒沒有愛的女人。」他在房間裡抽鴉片,像一具骷髏。整個身體,從外到內地空了。這時候她說:「答應我,再到這裡來一趟。在你婚後。」這輕描淡寫的一句話已然是她內心的冷漠對愛情的讓步了。

如果說前面幾組鏡頭都是波平不驚的「遠發現」,那麼婚禮上的鏡頭則是「近發現」了。導演把婚禮的場面渲染得熱鬧、喜慶而隆重。迎新的花船張燈結綵,占卜的老頭兒在掐指計算著良辰吉時。少女瑪琦也來到了婚禮的現場,她靜靜地斜倚在欄杆旁觀望,臉上平靜而略帶憂鬱。在東尼木偶般行禮如儀,迎接父親為他指定的新娘的過程中,偶然一抬頭看到出現在不遠處的女孩時,兩個人隔著熱鬧的鞭炮、喜慶的鼓樂默默對視,一切的留戀和不捨,痛苦和無奈盡在不言中。有一個細節耐人尋味:女孩仍然戴著那頂男式禮帽,但是她穿的卻是越南當地的東方服裝。電影含蓄地運用服飾語言來營造這種特殊情境下的情感交融。女孩身穿這件衣服出現在婚禮的現場,暗示了她內心多麼想要跨越她與男主人公之間的種族和文化背景的阻隔,她甚至於願意放棄和忘卻自己原來的身份,以她情人的民族服裝來表達這深深的依戀。電影經過暗示、象徵、隱喻闡釋,將少女內心深摯的愛肢解得明白而憂傷。內心一點點在發現,情感一步步在轉變,這肉體之愛終於向著精神上的深愛轉向,越來越清晰,越來越徹底。我們幾乎就要看到少女對自己內心清楚的透視。

夜晚,離去的渡輪上,她走在甲板上聽見熟悉的蕭邦第四敘事曲。她循聲而去,在空曠的大廳外,她扶著門流出眼淚。眼淚撕開了內心的堤壩,那道裂縫就如漸行漸遠的地平線,就像她和他之間越來越遠的距離。因為她想到堤岸的那個情人,因為她愛過他。因為,只是在此時此刻,從投向大海的樂聲中,她才發現他,也發現了自己。甲板上的啜泣完成了整個的「發現」與「轉變」,我們確定,她愛他,思念他,冷漠的態度轉化為徹底的思念。愛是已經超越了慾望而存在了,只是從來不曾發覺。

我們整個來看,影片的敘事是好萊塢慣用的封閉圓形結構:以視點間離的手法將全片敘事處理成一種首尾呼應的結構方式。就好似一種「輪迴」,頗有宿命色彩。電影一開始先是一張照片和一支筆在紙上飛速行走,畫外音起「很年輕時,我已經感到很消極……那年我只有十五歲半,正準備乘坐渡輪橫渡湄公河……」隨著娓娓敘述,在觀眾面前展現的是一個大遠景,藍天白雲下美麗寬廣的湄公河;緊接是一個全景,嘈雜忙碌的碼頭上,車輛和人群交織,週遭是家禽的亂嚷和汽笛的鳴叫。鏡頭由遠而近,女主人公簡•瑪琦從輪船上走下來,多個特寫鏡頭描述了簡•瑪琦的整體造型:一個性格乖戾、試圖被人關注卻衣著寒酸的白人下層女子。但是,在這些衣衫襤褸、奔走於雞鴨之間的人群中,瑪琦天然去雕飾。男主人公東尼透過黑色車子的玻璃,一眼就捕捉到了這個他命中注定的女子——刻骨銘心的奇戀正式上演。 電影將要走向尾聲時,瑪琦離開越南返回法國。她站在輪船上,跟隨著她目光的主觀鏡頭在堤岸上密集的人群中掃視,試圖尋找那輛黑色的車子和那個深愛自己的中國男人。事情就如當初,依舊是一個人孤獨的橫渡,不同的是歸來與離去。接著,在湄公河煙塵滾滾的夕陽餘暉下,一個全景鏡頭將時間切換到幾十年後的現在:已不再年輕的簡•瑪琦伏案寫作,畫外音再次響起,她的中國情人又一次出現了……這不禁勾起她對往日的回憶。到此為止,故事走成一個圓形,也可看做是開頭的一個閃回。原來這一切只是靈魂一閃念,慵懶打了個盹,孤獨閃了下腰。這時結構已經內化為內容的一部份,不動聲色地訴說著一個法國女子一生最刻骨銘心的愛情,好像這愛、這思念、這刻骨是命中注定的哀傷。原來影片最後的「發現」與「突轉」在一開頭就已被安排好了。

三、內在震撼力的來源

回想起男女主人公歡愛的場景,老式的華美的府邸,屋外的一片喧囂,昏暗的光線,就像東尼的不能自我支撐的人生般,尚在年輕卻已經有了腐朽的氣息,而少女卻是白玉無瑕般美麗,有著無限的生命力,瘦削的身體又有無限力量,這也讓那樣的鏡頭不致猥瑣,而是有了許多美感。兩人內心和性格的很多特質,在這個暴露無遺的場景下也袒露了出來。

和故事的開頭一樣,在電影的結尾,在戰後很多很多年過去以後,他給她打來電話:「是我。」忽然間,他的聲音顫動了一下。她一聽那聲音就知道是他。在電話裡,他對她說,和過去一樣,他仍然愛著她,他根本不能不愛她,他說他愛她將一直愛到他死。

「我已經老了」,記得在小說《情人》的開篇,杜拉斯這樣寫道,而那時,她的中國情人「他」已經去世,越南的湄公河想必還在以亘古不變的姿態流淌,湄公河上那曾經的愛情故事已經成了作家筆下永恆的文字。激情和狂亂都暗藏在字裡行間,跨越時空的障礙,她,在跟「昨天」做愛。杜拉斯在她白髮蒼蒼時回首她的青年時代,對愛的恨的可能都付之平靜而溫厚的一笑,時間打磨、削平了一切極端化的情緒。我想,這是杜拉斯,也包括阿諾導演如此自然無痕地「發現」與「突轉」的敘事背後的內在動力。

還記得前文所說的「意指的震顫波動」。它來源於靈魂的力量:「我認識你,永遠記得你,那時候你還很年輕,人人都說你美。現在我是特來告訴你,對我來說,我覺得現在的你比年輕的時候更美,那時你是年輕的女人,與你那時的容貌相比,我更愛你現在備受摧殘的面容……」這種靈魂的震顫能有幾人可以不為之動容?平靜的語氣娓娓講敘著道德邊緣地帶的人生。矛盾僅僅是矛盾,痛苦僅僅是痛苦,沒有對與錯,只是自然而然地行動——可是故事發生了,愛情發生了,愛造成了人生和內心的創傷。

後來,78歲的杜拉斯在聞知她的中國情人去世之後,黯然神傷。她把她與中國情人半世紀前的戀情故事再寫了一遍,把《情人》再寫了一遍,這就是《來自中國北方的情人》。深情如此,即便她後來的人生那般傳奇放蕩,即便他終究做了別人的丈夫和情人,這份感情終究得以恆久。

愛之深摯,隨著歲月沉澱於無聲處,終於又構成了螢屏上這自然無痕而又扣人心弦的「發現」與「突轉」。是有此文。

評論