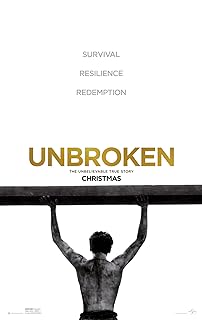

電影訊息

電影評論更多影評

2015-02-07 23:04:25

白皮膚,黑面具?

文/格俐瑪

電影《堅不可摧》的大高潮出現在第115分鐘,此時,距離全片結束僅剩半小時,也就是商業劇作結構的黃金分割點。如果你是好萊塢電影的忠實觀眾,那你一定知道,在這個節骨眼兒上,導演真該放「大招」了。從某種程度上說,這最後半小時是否立得住,基本決定了整部電影的成敗。令人遺憾的是,安吉麗娜•朱莉在第二部長片中,依然沒能展現出足夠的導演天賦,其核心高潮段落可謂裂隙重重,強言和解。

《堅不可摧》講述了美籍義大利裔士兵路易•贊貝里尼落入日軍戰俘營、遭遇虐待並最終自我救贖的故事。整部電影可以看作路易的悲情受難史,飢餓、乾渴、毆打、變節利誘,從身體到靈魂,痛苦指數「劫劫」攀升,難怪《紐約客》雜誌對本片的評價是「suffering suffering suffering」。而當日本軍官強迫路易舉起沉重的鐵塊時,苦難終於積蓄到頂點:那一具曾奔馳於1936年柏林奧運會賽道的健美軀體,如今已被煤渣染得黢黑;而那一雙曾用來擺動加速的壯碩手臂,如今也嶙峋得幾乎搖搖欲墜。隨後,影片拋出了最大懸念——還有什麼能讓路易「堅不可摧」?

是信仰,是宗教。

當路易嘶吼著將巨型鐵塊高高舉起的時候,陽光傾瀉而下,他在地面上的投影變成了十字架。這無疑是導演最重要的視覺語言。作為一種造型設計,「十字架」告訴我們,那個曾在教堂里偷窺女人身體的小男孩已成長為一個真正的男人,他終於找到了自己信仰上帝的理由。至此,電影完成了創作者的最核心表述:能讓人類「堅不可摧」的,只有宗教。

然而,剝離開「負重」的宗教意涵,我們不應忘記的是,這個故事發生於第二次世界大戰,發生在一個美國戰俘和一個日本軍官之間,因此,路易這一「舉」也就絕不僅僅是個人行為。作為一部戰爭片,「國族」是《堅不可摧》的基本主題,如若用「國族」維度來重新考察這個高潮場景,竟會得出令人錯愕的悖謬結論。路易的終極劫難發生在煤礦空間,在他的主觀視點鏡頭中,色彩成為煤礦空間的核心表意符號。當路易跟隨大部隊被遣送到這裡時,他首先看到的是被煤礦染黑皮膚的白人戰俘,首先讓他感到震驚與羞恥的,並非白人兄弟的辛苦勞役,而是他們黑到無法辨認的皮膚。換言之,真正確證路易奴隸身份的,並非勞動,而是膚色。

於是,問題變得更加有趣——高潮戲裡的路易為什麼必須戴著「黑面具」呢?我們可以給出以下兩種解釋:第一種很簡單,創作者將「黑皮膚」視作對白人的終極羞辱,因而,本片具有鮮明的種族主義意識形態;第二種相對複雜,考慮到站在路易對面的是一個黃皮膚的日本人,為了能讓這個「主人/奴隸」的機制順暢運行,男主人公必然給自己戴上「黑面具」,因為只有在黑皮膚面前,黃皮膚才會顯得更「白」,殖民才能「合情合理」。可以說,《堅不可摧》在無意識層面洩漏出的種族主義傾向,消解了其宗教宣諭訴求。觀眾看不見和解,也看不見寬恕,卻清清楚楚看見了宗教的種族主義暴力(參見今日世界與宗教相關的種族歧視與種族清洗)。

如果說,弗朗茲•法農(Frantz Fanon)的《黑皮膚,白麵具》是用來指稱一種後殖民創傷,那麼《堅不可摧》中的「白皮膚,黑面具」或可理解為一種後殖民策略(strategy),即為了保證基本表述的政治正確,敘事者有意選取白人的受難時刻,卻又在真切受難之時,為他們戴上了黑色面具,因為只有如此,他們的身體才不會那麼「疼」。

走出電影院時,我在想,片名unbroken究竟指的是什麼?是生命?是人性?抑或宗教?也許都不是。在好萊塢電影中,真正「堅不可摧」的,只能是種族秩序本身。

評論