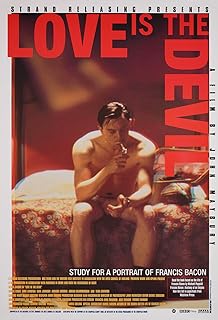

電影訊息

情迷畫色--Love Is the Devil: Study for a Portrait of F

編劇: 約翰瑪耶巴厘

演員: 戴瑞克傑寇比 丹尼爾克雷格 蒂妲絲雲頓 Anne Lambton 艾德里恩‧史科柏洛

情迷画色/情迷画色

導演: 約翰瑪耶巴厘編劇: 約翰瑪耶巴厘

演員: 戴瑞克傑寇比 丹尼爾克雷格 蒂妲絲雲頓 Anne Lambton 艾德里恩‧史科柏洛

電影評論更多影評

2015-02-13 05:20:55

皮囊

皮囊

大家都在作繭自縛。我們誕生在一個不幸的年代,我們已經沒有逃避被注視的可能,於是,戲裝上陣,娛人娛己。 ——弗蘭西斯•培根

一、 漩渦之外

那一位畫那些可怕的畫的人。 ——瑪格麗特•柴契爾

子夜是一天中最純淨的時刻,雜亂的畫室中,畫家在畫板上勾出一個黑色圓圈,轉身,逼視鏡頭,自己的陰影鑲嵌在圓圈裡。

他要攻陷你,當你無意間瞟了一眼他的畫,心中的木馬崩解,驚恐如一隊士兵外湧,一場屠城,在你意識底層聳立起弗蘭西斯•培根這個名字。你接受這種殘酷,它源於作品的真實及畫家揭露真實的驍勇甚至暴戾。

他笑話你,他,「期望自己能夠儘可能地做到將事實直接地、未經修飾地鋪陳在世人眼前,然而,如果當事實的真相赤裸裸地擺在眼前時,人們往往又覺得可怕駭人。」

他的風格一直沒有太大變化,扭曲的肉體,驚懼的臉孔,反覆臨摹。痛顫的軀幹被封鎖在空間裡,後景單調如同歷史不厭其煩的笑劇。執著需要英勇,或英明,或愚勇。愚勇勢必隱泯,英明才有餘勇。在他,隨心便是。肉有一種美,新鮮的來不及謊言或已遺忘謊言的載體。他有自己的世界。

一個難以被分類的人,約翰•拉塞爾如是說。畫家的童年滿佈著哮喘病以及對狗和馬過敏的可怕經歷。嗎啡的份量勢必要增加,再加。靦腆的男孩,變裝癖,站在鏡子前搔首弄姿,身著母親的貼身衣物,終於被父親撞見。逐出家門。父親曾是軍人,後當了賽馬師。謀生之路坎坷艱辛,他曾是電話接線員,是地毯、家居設計師,但越來越是培根。排斥被劃入任何規範中,培根,同性戀。「婚姻無法將我束縛。」他說得很「傲慢」。 「人不過是一個意外」,他對自己的家族史緘口不言。傲慢只對別人,對自己的心很忠誠,一場藝術展,畢卡索一百零一副畫,引他走向藝術之路。

二、 皮囊之內

Love is the Devil,《情迷畫色》,譯成中文如此靡俗。電影裡一段長鏡頭,培根站在鏡前,刷牙,上髮膠,抹粉,挑睫毛,塗唇,一連串的動作利索而妖媚,氣氛詭異,脅迫感步步緊逼。藝術不僅存在於藝術品中,更是藝術家生活的一種氣質,延伸到方方面面,藝術與現實統一,構成獨特性所必不可少的條件。高明的導演將藝術家的氣質注入電影中,使得兩者相互映照。

《情迷畫色》,情,迷,畫,色。被拆分的靡俗也有了概括力。敘述是片段的,勾連起情慾世界與畫作空間。誇張的長鏡頭中,小偷喬治落入雜亂的畫室,導演心軟了,時間拉長,安慰被匆促命運愚弄的人們。畫家不比小偷高尚:要嘛報警,要嘛上床。蒼白沉重的身體壓到另一個浮腫的身體上,不夠,畫家盯著對方。性虐,他的眼睛要求。鏡頭與人物都被拉扯扭曲,一個渾身鮮血的小人不時穿插進整體的敘事中,像步步臨近深淵的靈魂。與培根的生活如同一場夢魘,喬治的精神塗滿了斑駁的色塊。

掙脫這種恐怖,試圖步入畫家的世界,一個肉鋪,「對一個畫家來說,這裡有肉的顏色散發出來的偉大的美。」畫家的目光逼視著孤伶伶的肉體,專注而亢奮,迷痴的背後,隱藏了什麼願望?

逮住「我」,將它撲倒在地,銬起來,冷峻地審訊。它曾在20世紀的兵荒馬亂中逃逸,那場炸彈的雪,痛苦、孤獨、慾望、冷漠、厭倦紛紛落下來,虛假的面具卻牢牢焊接到臉上,世界渾濁一體,人們選擇逃避,拋棄自我——再也忍受不了痛苦了,痛苦那麼大。可是痛苦是思考的前奏,無痛的幻夢如同毒品,幻覺不足憑,後來的幻滅太過洶湧。培根的痴迷,在於躲入肉體中的本質。

時光流瀉,受難系列,教宗肖像,單聯三聯頭部,培根的畫作尋找居所,委拉士開茲的《教宗英諾森十世》被改成了一系列教宗肖像習作,模糊的面孔彷彿難以抹淨的罪行,囂張氣焰掩飾不了內心的恐懼,這是一種虛弱的兇狠殘暴,一旦被看穿便自行萎縮,原作中欲蓋彌彰的黑暗面被無限量地引爆。

三聯畫,不同角度的衝擊。背景極簡,幾乎平色,烘托功能還不及濃稠的肉體本身。筆觸粗獷大膽,留下暴力的痕跡,彷彿曾被猛獸的利爪撕扯過,肉體雖已七零八落,仍可辨別出線條的走勢。畫家做著精確的解剖。記憶深刻的,是一張肖像,肉色的膠體,被一些立體幾何物刺穿,圓柱體直接穿透腦門和臉頰,另有圓形的空缺狠狠砸到臉上,似手錶的錶盤,傷痕纍纍的面孔被時間撞擊,被現代慾望貫穿,而自我仍需保持大致的輪廓。圖像被定格,一瞬間,令人想起無數電影中的殺人場景,攝影機逼近,受害者死前最恐懼的表情(那種表情如此的劇烈,靈魂出竅,只有最安祥的睡容能與之媲美),而培根確實也會用照片進行創作。培根在這些畫中領悟到某種真相。

三、 逼視之中

「If you can talk about it, why paint it?''

喬治自殺後,死亡與腐朽的主題越來越多地挪入培根的畫作中,沉默的(他們拒絕被理解,沒有傾訴的想望,陷入絕望)雄性的肖像被禁錮在幽閉的狹小空間內或幾何框架中,陰鬱的氣氛濃烈成氣質,畫作並不抽象,具體的人具體的存在,但你幾乎可以在任何人的臉上或體內找到相似的東西。

矛盾即命運,無法化解,只能和解。整潔光鮮的外表包裹著血肉模糊的自我,身體總是太臃腫,目標總是太輕盈,人們在掙扎與懈怠間翻滾,渴求的目光趕得太急,軀體與靈魂被遠遠甩在後頭,培根畫中的人物顯得痛苦無助卻又冷漠自持,因為那根本就是極度殘缺的意志的遺骸,做著相對獨立運動。

對這些真相的揭露,正是藝術家的痴性所在,「痴」即病態的「知」,一切的一往情深,病即不平衡,偏向那被認為是最本質的部位。一以貫之的前提是心有所屬。因為明白,所以專注,你有「不求得」,它有「求不得」,真正的陶醉是難得的,它必有「我」在裡面。

我即他人,人生絕妙的矛盾。個人的表達總歸於對自我的說服,因為「自我」花去最多的時間去窺探,勾起經久不衰的慾望,這慾望膨脹擴大,既排擠了他人,又稀釋了自我,孤獨與空虛緊隨其後。不斷地表現自我,這是存在的憑證。馬蒂斯巧妙編排的色彩舞蹈,畢卡索對女性難以自拔的慾求與畏懼,達利神秘而又幼稚的張揚和底層的軟弱,梵谷的孤獨自信崇聖,培根的痛苦恐懼暴力——美的容貌千變萬化,它佔有每一個人。

存在的面目並不是事物的本來面目。教宗英諾森十世時而夾在兩塊肉中間,時而手持雨傘面容被埋沒在密集的黑線中,有時又簡單地坐在前景中,嘴巴大張,口腔里濃稠黑暗,另一組畫中,粉色的軀體孤立在椅子或桌上,脖頸長引,雙耳下拉,張開的嘴裡兩排齊白的牙齒,唯一不見蹤影的是眼睛,像一隻飢餓的覓食的生物。但是無論如何,你總會「知道」這是「人」,扭曲變形的意圖是讓人更接近事物的本質,同時也在拷問觀者,逼迫他們走到承受力的底線,以暴力強迫他們接受。

回頭開頭培根的那句話,我們已經無法逃脫被注視的命運,可是當看見那些彷彿處於漩渦之中的肖像時,你不但感覺到畫家逼視本質的強烈慾望,而且也不禁要想是什麼激起這股慾望的。被逼視之物本身?

如同羊羔一般的獵物,從另一個角度來說,是真正的誘獵者,是上帝。

2012

舊文如斑.2015

大家都在作繭自縛。我們誕生在一個不幸的年代,我們已經沒有逃避被注視的可能,於是,戲裝上陣,娛人娛己。 ——弗蘭西斯•培根

一、 漩渦之外

那一位畫那些可怕的畫的人。 ——瑪格麗特•柴契爾

子夜是一天中最純淨的時刻,雜亂的畫室中,畫家在畫板上勾出一個黑色圓圈,轉身,逼視鏡頭,自己的陰影鑲嵌在圓圈裡。

他要攻陷你,當你無意間瞟了一眼他的畫,心中的木馬崩解,驚恐如一隊士兵外湧,一場屠城,在你意識底層聳立起弗蘭西斯•培根這個名字。你接受這種殘酷,它源於作品的真實及畫家揭露真實的驍勇甚至暴戾。

他笑話你,他,「期望自己能夠儘可能地做到將事實直接地、未經修飾地鋪陳在世人眼前,然而,如果當事實的真相赤裸裸地擺在眼前時,人們往往又覺得可怕駭人。」

他的風格一直沒有太大變化,扭曲的肉體,驚懼的臉孔,反覆臨摹。痛顫的軀幹被封鎖在空間裡,後景單調如同歷史不厭其煩的笑劇。執著需要英勇,或英明,或愚勇。愚勇勢必隱泯,英明才有餘勇。在他,隨心便是。肉有一種美,新鮮的來不及謊言或已遺忘謊言的載體。他有自己的世界。

一個難以被分類的人,約翰•拉塞爾如是說。畫家的童年滿佈著哮喘病以及對狗和馬過敏的可怕經歷。嗎啡的份量勢必要增加,再加。靦腆的男孩,變裝癖,站在鏡子前搔首弄姿,身著母親的貼身衣物,終於被父親撞見。逐出家門。父親曾是軍人,後當了賽馬師。謀生之路坎坷艱辛,他曾是電話接線員,是地毯、家居設計師,但越來越是培根。排斥被劃入任何規範中,培根,同性戀。「婚姻無法將我束縛。」他說得很「傲慢」。 「人不過是一個意外」,他對自己的家族史緘口不言。傲慢只對別人,對自己的心很忠誠,一場藝術展,畢卡索一百零一副畫,引他走向藝術之路。

二、 皮囊之內

Love is the Devil,《情迷畫色》,譯成中文如此靡俗。電影裡一段長鏡頭,培根站在鏡前,刷牙,上髮膠,抹粉,挑睫毛,塗唇,一連串的動作利索而妖媚,氣氛詭異,脅迫感步步緊逼。藝術不僅存在於藝術品中,更是藝術家生活的一種氣質,延伸到方方面面,藝術與現實統一,構成獨特性所必不可少的條件。高明的導演將藝術家的氣質注入電影中,使得兩者相互映照。

《情迷畫色》,情,迷,畫,色。被拆分的靡俗也有了概括力。敘述是片段的,勾連起情慾世界與畫作空間。誇張的長鏡頭中,小偷喬治落入雜亂的畫室,導演心軟了,時間拉長,安慰被匆促命運愚弄的人們。畫家不比小偷高尚:要嘛報警,要嘛上床。蒼白沉重的身體壓到另一個浮腫的身體上,不夠,畫家盯著對方。性虐,他的眼睛要求。鏡頭與人物都被拉扯扭曲,一個渾身鮮血的小人不時穿插進整體的敘事中,像步步臨近深淵的靈魂。與培根的生活如同一場夢魘,喬治的精神塗滿了斑駁的色塊。

掙脫這種恐怖,試圖步入畫家的世界,一個肉鋪,「對一個畫家來說,這裡有肉的顏色散發出來的偉大的美。」畫家的目光逼視著孤伶伶的肉體,專注而亢奮,迷痴的背後,隱藏了什麼願望?

逮住「我」,將它撲倒在地,銬起來,冷峻地審訊。它曾在20世紀的兵荒馬亂中逃逸,那場炸彈的雪,痛苦、孤獨、慾望、冷漠、厭倦紛紛落下來,虛假的面具卻牢牢焊接到臉上,世界渾濁一體,人們選擇逃避,拋棄自我——再也忍受不了痛苦了,痛苦那麼大。可是痛苦是思考的前奏,無痛的幻夢如同毒品,幻覺不足憑,後來的幻滅太過洶湧。培根的痴迷,在於躲入肉體中的本質。

時光流瀉,受難系列,教宗肖像,單聯三聯頭部,培根的畫作尋找居所,委拉士開茲的《教宗英諾森十世》被改成了一系列教宗肖像習作,模糊的面孔彷彿難以抹淨的罪行,囂張氣焰掩飾不了內心的恐懼,這是一種虛弱的兇狠殘暴,一旦被看穿便自行萎縮,原作中欲蓋彌彰的黑暗面被無限量地引爆。

三聯畫,不同角度的衝擊。背景極簡,幾乎平色,烘托功能還不及濃稠的肉體本身。筆觸粗獷大膽,留下暴力的痕跡,彷彿曾被猛獸的利爪撕扯過,肉體雖已七零八落,仍可辨別出線條的走勢。畫家做著精確的解剖。記憶深刻的,是一張肖像,肉色的膠體,被一些立體幾何物刺穿,圓柱體直接穿透腦門和臉頰,另有圓形的空缺狠狠砸到臉上,似手錶的錶盤,傷痕纍纍的面孔被時間撞擊,被現代慾望貫穿,而自我仍需保持大致的輪廓。圖像被定格,一瞬間,令人想起無數電影中的殺人場景,攝影機逼近,受害者死前最恐懼的表情(那種表情如此的劇烈,靈魂出竅,只有最安祥的睡容能與之媲美),而培根確實也會用照片進行創作。培根在這些畫中領悟到某種真相。

三、 逼視之中

「If you can talk about it, why paint it?''

喬治自殺後,死亡與腐朽的主題越來越多地挪入培根的畫作中,沉默的(他們拒絕被理解,沒有傾訴的想望,陷入絕望)雄性的肖像被禁錮在幽閉的狹小空間內或幾何框架中,陰鬱的氣氛濃烈成氣質,畫作並不抽象,具體的人具體的存在,但你幾乎可以在任何人的臉上或體內找到相似的東西。

矛盾即命運,無法化解,只能和解。整潔光鮮的外表包裹著血肉模糊的自我,身體總是太臃腫,目標總是太輕盈,人們在掙扎與懈怠間翻滾,渴求的目光趕得太急,軀體與靈魂被遠遠甩在後頭,培根畫中的人物顯得痛苦無助卻又冷漠自持,因為那根本就是極度殘缺的意志的遺骸,做著相對獨立運動。

對這些真相的揭露,正是藝術家的痴性所在,「痴」即病態的「知」,一切的一往情深,病即不平衡,偏向那被認為是最本質的部位。一以貫之的前提是心有所屬。因為明白,所以專注,你有「不求得」,它有「求不得」,真正的陶醉是難得的,它必有「我」在裡面。

我即他人,人生絕妙的矛盾。個人的表達總歸於對自我的說服,因為「自我」花去最多的時間去窺探,勾起經久不衰的慾望,這慾望膨脹擴大,既排擠了他人,又稀釋了自我,孤獨與空虛緊隨其後。不斷地表現自我,這是存在的憑證。馬蒂斯巧妙編排的色彩舞蹈,畢卡索對女性難以自拔的慾求與畏懼,達利神秘而又幼稚的張揚和底層的軟弱,梵谷的孤獨自信崇聖,培根的痛苦恐懼暴力——美的容貌千變萬化,它佔有每一個人。

存在的面目並不是事物的本來面目。教宗英諾森十世時而夾在兩塊肉中間,時而手持雨傘面容被埋沒在密集的黑線中,有時又簡單地坐在前景中,嘴巴大張,口腔里濃稠黑暗,另一組畫中,粉色的軀體孤立在椅子或桌上,脖頸長引,雙耳下拉,張開的嘴裡兩排齊白的牙齒,唯一不見蹤影的是眼睛,像一隻飢餓的覓食的生物。但是無論如何,你總會「知道」這是「人」,扭曲變形的意圖是讓人更接近事物的本質,同時也在拷問觀者,逼迫他們走到承受力的底線,以暴力強迫他們接受。

回頭開頭培根的那句話,我們已經無法逃脫被注視的命運,可是當看見那些彷彿處於漩渦之中的肖像時,你不但感覺到畫家逼視本質的強烈慾望,而且也不禁要想是什麼激起這股慾望的。被逼視之物本身?

如同羊羔一般的獵物,從另一個角度來說,是真正的誘獵者,是上帝。

2012

舊文如斑.2015

評論