2015-02-20 15:13:10

《詩情台北》——《醉,生夢死》影評及媒體會實錄

************這篇影評可能有雷************

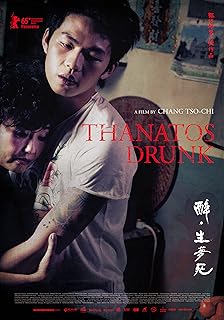

《醉,生夢死》是七年後導演張作驥再次入圍柏林電影節全景單元的作品,影片中文片名的創意來自李白的《將進酒》,導演想表達的是一種詩意的生活態度和沉重的母愛。影片講述的是一對兄弟在失去母親之後試圖靠自己的努力在茫茫社會上生存下來的故事,醉生夢死分別代表四位主要演員在戲中的角色。

李鴻其飾演的小兒子代表的是死,他混跡於骯髒的菜市場之中,漫不經心的給菜販打零工,和年輕漂亮的啞女雛妓調情,時常跑到新店溪的河岸邊嬉皮笑臉的跟釣魚客討魚,他喜歡擺弄螞蟻,半邊身上紋著死神阿努比斯,隨身的包里藏了一柄刀,一柄划過黑社會大佬的臉,切過嫖客陽具的小刀。他像死神一樣,有他的鏡頭裡常常伴隨著死老鼠、死魚、蛆和死亡,彷彿一顆籠罩在台北夜空的災星。

飾演哥哥的黃尚禾代表的是夢,是希臘神話故事裡死神Thanatos的孿生哥哥——睡神Hypnos,電影英文片名《Thanatos,Drunk》(醉了的死神)的含義也是來源於此。哥哥唸書很靈,從美國留學回來之後供職於一家電影公司,而外表光鮮的哥哥在夜晚的另一面卻是同志夜店的熱辣舞男,夜夜和眾多雄性肉體耳鬢廝磨。哥哥代表的是夢,是如霧如夢亦如電的消極遁世,也是夢想,可以是令人心馳神往的年輕肉體,可以是順風順水的求學經歷和工作,可以是夜店的放縱和奢靡,不過在我看來,哥哥更多的是投射了導演的電影夢,哥哥的所到之處都貼滿了電影海報,家裡的《男人心中只有男人》和提名坎城電影節一種關注單元的《湖畔陌生人》兩張海報格外的顯眼,公司的《冥王星早餐》和《縱慾》也昭示了人物的性格命運。

兄弟倆在戲裡的聯繫總共有三次,三次都很關鍵,唯一一次正面接觸是吵架,弟弟一直把媽媽的死歸責在哥哥的身上,媽媽是從凳子上摔下來的,死於失血過多,而當時哥哥在美國,弟弟又被表姐夫碩哥帶出去了,但凡兄弟倆有一個人在媽媽身邊都不會導致悲劇的發生。可弟弟卻仍當碩哥是大哥,對他全無責怪,可能這就是所謂的愛的反面不是恨,而是不在意吧。剩下兩次間接接觸,一次是哥哥跟碩哥解釋說弟弟成績曾經很優秀,但是在媽媽去世之後突然性情大變,自暴自棄;另一次是弟弟問表姐,在哥哥、碩哥和弟弟之間會選誰,表姐選了哥哥,生死和夢,誰又會不選擇後者呢?

鄭人碩飾演的表姐夫碩哥代表的是生,戲裡的他所有的念頭就是生存,他以做牛郎店的頭牌為生,在台北夜生活的慾望洪流里掙扎,四處尋找救命稻草, 他結過婚,有一個女兒,割過一顆腎給情人,和諸多基佬打得火熱,在我看來這所謂求生的藉口實在是諷刺,可是這一路摸爬滾打的,大多數人不都是這樣嗎?

呂雪鳳飾演的媽媽代表的是醉,一是,她是因酗酒而死;再一個就是,在頭尾兩段里,她絮絮叨叨的分別囑咐兩兄弟,都是在她小酌幾杯之後。和三個新人演員不同,呂雪鳳是台灣很有名的歌仔戲演員,在戲裡,哥哥埋怨媽媽的那一場演的尤其好,她凝而不發,眼睛裡噙滿了委屈的淚水,表演的實在是令人印象深刻,讓人不禁回想起每一次激烈的爭執過後受傷的母親。電影結束後的發佈會上,有台灣記者告訴我們,這個劇組其實沒什麼錢,尤其是呂雪鳳,似乎根本沒錢拿;還有一個台灣記者對導演說,戲裡的媽媽演的很好,我們每個人似乎都可以把自己的媽媽投射到她身上,導演回答說,是,她很像我的媽媽。

有人推崇張作驥是繼楊德昌、侯孝賢之後,台灣電影界最真實描繪寶島真實生活的導演。導演把鏡頭對準了台北紅樓和寶藏岩。紅樓是台北男同志聚會的場所,寶藏岩則是被譽為外國人來台灣首推的必需要到訪的景點,寶藏岩的舊建築,老社區,是台北居住文化的活樣本。

表姐挑染的藍色頭髮,啞女的藍色毛衣,媽媽的藍色拖鞋,碩哥喝下的藍色飲料,影片中大段的儀式感十足的藍色和電影本來的片名《愛是藍色的》,讓人不免聯想到《阿黛爾的生活》(Blue is a warm colour)。包羅了陰莖被切、屍體上生滿蛆蟲、性愛、牛郎店脫衣舞、同志夜店貼身辣舞、KTV包房兇殺種種鏡頭,配上背景不時升騰起的《將進酒》唱段,這部邪魅的電影cult味十足。抖動式的攝影將激動、恐懼的感情傳達的很到位,可以十足的感受到每個場景下的心情,幾處閃回也恰到好處的連貫了劇情。君不見黃河之水天上來,君不見高堂明鏡悲白髮,從影片開始,福和橋外的住宅樓群影影幢幢,弟弟一個人在濕漉漉的新店溪畔守望,到結局,布袋戲起,再次回到台北煙雨空濛的河畔,媽媽在岸邊等他,影片也完成了首尾呼應,生與死,本來就是一個輪迴。

由於電影並沒有太多光環,記者發佈會只有寥寥幾個華人記者,有個台灣記者告訴我們,導演上一部作品《暑假作業》很受好評,但導演本身在台灣沒有太出名。柏林官方首映時現場反響卻很好,身邊的觀眾紛紛表示喜歡,對於斥資11.5歐並不算便宜的票價前來觀影的觀眾來說著實不虧,在我看來,這部《醉,生夢死》應該是此屆柏林電影節最好的華語電影,起碼比那位蜚聲國際的華人導演的新片強。

柏林媒體會交流實錄:

張作驥:《醉,生夢死》,我想描寫的是一種詩意的生活態度。基本上,這部電影是在講母愛,在母愛之下,會讓你更茁壯,也會讓你更受傷。以這個為出發點,母親是醉,三個演員是生夢死。我希望能闡述一個在我們華人世界裡一個像李白的《將進酒》一樣,對生活的一種醉生夢死的狀態,生和死,本來就是一個輪迴,為什麼要醉和夢這個事情,希望是對現實生活中的一種補償。

記者:劇中的三個角色似乎和演員自己的過去都有很多類似的地方,比如黃尚禾他本身就是出自很好的高中、大學,畢業甚至到美國唸書再回台灣。比如李鴻其,他的角色和他過去的經歷也很類似,導演你是怎麼把這幾個角色創造出來的呢?

張作驥:我習慣用沒有演過電影的人來表演。所以對於他們過去是什麼,我會收集很多資料。我想寫的這個題材是關於一個母親的壓力之下成長的這種算是包袱的感覺。再看到他們四位演員,要消化掉一部份他們自己的故事,然後要他們自然地去呈現,李鴻其他不是在菜市場工作的,他是一個學國劇的,他是一個鼓手,台灣非常有名的鼓手。所以我需要把他消化成一個能掌控的角色,然後再呈現出來,儘量做到聚焦在這個主題上。

黃尚禾:大家好,我叫黃尚禾,我是這部電影的演員,我在這部電影裡飾演的角色其實和自己有點類似,但是在整個工作過程中很大的挑戰是和弟弟的關係,還有對整個家族,對我自己的重新認識,然後這件事情從我的背景來說,是幫助也是阻力。因為要重新認識自己,飾演一個接近自己的角色,其實對我來說是很大的挑戰,但是碰到這些演員,還有跟導演協作,讓我很相信彼此,尊重彼此,這樣。

鄭人碩:大家好,我是鄭人碩,我覺得這個片真的太刺激了,因為所有的經歷都不是自己曾經觸碰過的,非常新鮮,非常冒險,重點是我覺得大家在一起拍這部片,每個人對彼此的信任度都超過和彼此在外邊朋友的信任。希望大家能夠喜歡這部電影。

李鴻其:大家好,我是李鴻其,我在裡面飾演老鼠,這部戲的體驗呢,是讓我想到關於我自己的環境,自己的家鄉,然後媽媽對我這個人來講,跟我現實中的媽媽很像,總是一直希望對你好,為你顧好所有後面的路,但是有時候自己想走的路,她未必會很支持,有時候我自己犯錯,或者是有一些問題發生了,就會想到我媽媽,媽媽的話是對的。這個角色會讓我覺得非常的掙扎,也讓我看清了一些關於自己的事。

王靜婷:大家好,我是王靜婷,我在電影裡面飾演的是他們的表姐,我叫大雄,其實這個角色對我來說比較不一樣的是,她和現在女性一樣,某些部份是比較壓抑的。大部份的女性會很堅強,新時代的女性會有一些對於愛的憧憬,但是事實上男性給你的壓力其實大過自己本身的壓力,而且要去面對自己的兄弟,又面對自己心愛的人,感覺是不同的,這種感覺是我自己平常不會有的。

記者:我想問一下製片人,在台灣,像這樣規格的獨立電影,資金的主要來源是怎麼樣的?獨立製片的環境是怎麼樣的?

製片人:像目前台灣拍這樣一部電影,文化部基本都有提供輔導金給影片的拍攝,如果影片資金上有缺口的話,基本上它是通過企劃案來提出申請,然後文化部就會放在一起考量,選出一些片子,作為當年度要輔助的對象。文化部要設法去找一些資金,當然資金需求或許不是那麼大,文化部的幫助其實是很重要的。雖然在台灣,我也嘗試著想要讓它更商業化,但是要堅持藝術的話,就很需要文化部的補助。

記者:這裡面文化部的資金只是補助性的嗎?主要的投資不是來自文化部?

製片人:當然還是要靠自己去尋找差額的部份。

記者:我有一個問題想問製片人,對於這部電影,哪一部份讓你會想去投資它?

製片人:在拍攝之前是有預算的,我們有很多解決方案,我們根據之前的經驗,在開拍前就已經有準備,去配合政府的要求,所以實際上不是哪一部份讓我想去拍,而是政府決定會不會去投資這部電影,我們會拍成五分鐘的樣片作為申請的文件,如果文化部喜歡,他們會去投資。

記者:對於導演,這部電影第一次出現了年輕人和媽媽出櫃的情節,因為在歐洲、非洲,性向這種事是不會和媽媽說的,這部電影裡,主角卻很勇敢的承認自己的性向,所以你的這部電影的初衷是什麼?

張作驥:我覺得亞洲的母親,跟西方的母親有一個很大的差別是,彷彿孩子在亞洲母親的眼裡是長不大的,她把小孩子看成身上的一個寶,就算小孩子五十歲了,她還是會把他當成寶,這個問題在華人中間是非常嚴重的,當兒子告訴母親,我是同性戀,母親不是反對他,她只是擔心,他怎麼在華人的社會裡面生存,我想這是一種關愛。其實在香港,台灣,有很多這種例子,我是受到香港的一個媽媽出的一本書的影響,她很大方的告訴她的家族和朋友自己的兒子是同性戀,看到這裡我非常的感動。我回想起自己的母親,母親對小孩子的關切。我就想把這些東西呈現出來,給很多朋友、很多母親看。我們華人的小孩很少跟長輩說,不用擔心我,我過的很好,這部電影其實很想傳達這件事情,就是你的擔心對我是沒有什麼用的,最重點是我要活的快樂。

記者:導演你好,我想問導演當初在設想影片的時候,是怎麼去設想親密戲的,你的尺度有多大,怎麼去跟演員取得信任拍攝這樣的親密戲?

張作驥:我不知道尺度究竟是怎樣的,我拍的相當的放鬆。作為一部電影,為什麼人的一生有很多事情不能拍攝出來,這是一個我很好奇的事,所以我問自己,作為電影作者,為什麼你所看到的,從出生到睡覺、洗澡都不能記錄下來,這是非常奇怪的。但這部片子本身我是在探討同志這個題材,很誠懇地講,我相當的保守了。可能很多人認為我拍的很過,我相信在99%以上,但是我是從母愛這件事情上來看這個故事的,保守和不保守,我並不在乎,我覺得重點是要讓演員知道為什麼要這樣做,讓他們在訓練過程、表演過程中沒有障礙,去呈現這個故事裡所要表達的,不管是慾望或者心態。他們做的很好。

記者:我要問導演關於音樂的事情,《暑假作業》和《當愛來的時候》都是跟吳睿然合作,並且順刺入圍兩次金馬獎,這次為什麼沒有繼續跟他合作?因為這部電影的音樂很特殊,可不可以請導演解釋一下,是怎樣選擇這部電影的音樂的?另外,紅樓是台北市中心的一個戶外場所,而且幾乎已經變成了純男同志聚會的場所,紅樓在這部電影裡扮演了很重要的角色,導演覺得,紅樓這個場所在台北這個慾望流動的城市裡面,扮演的是什麼樣的角色?

張作驥:我想你一開始問我音樂這件事情,就像一般的演員也問我,為什麼合作了兩部之後就不再合作了,我是覺得,坦白講,沒新鮮感,沒有感覺,並不是他們不好,而是我覺得他們不能一直跟我合作了。我是小孩子,他們是大人,他們會往更高的層次去做,可能七年後我們再合作。第二個問題我覺得,紅樓,大家都知道很多東西的存在,只是不去在乎這件事情,我只是試圖的把生活中的這些東西呈現出來,我覺得紅樓我還拍的不夠多。還是回到母愛上這個我們共同問題的出發點,我必須坦白一下,我母親是非常關切我的,我來到柏林她都不知道,就像七年前,我們每天通電話要花到七萬台幣,她不知道我出國,我需要讓她非常的安心,就像故事裡面,媽媽需要讓孩子去拜菩薩,保佑他一切平安,我的母親就是這樣,所以我會想去把母愛的這種狀態呈現出來。

主持人:說到台北,台北也是這部電影很重要的一部份,是什麼想法讓你想要呈現台北這座城市的?

張作驥:我想說我的預算非常有限,我的電影裡的城市就是真真實實的,我們的足跡是在台灣的一個叫寶藏岩的地方,這個地方被譽為外國人來台灣,第一個或者第二個必需要到得景點。我想在裡面拍戲,會是一種對台北居住文化的選擇,這是一個非常舊的社區,那當然還有一些有趣的台北夜生活的片段。我很喜歡電影裡呈現地方的特色,這部電影選擇呈現台北,是我每部片子都會有的。

記者:我有問題想請教導演,就是你剛提到的寶藏岩,我覺得這部電影裡它的空間很有趣,比如說主角可以去爬樓梯,然後他卻從窗戶跳到隔壁屋頂,是不是可以請導演聊一聊寶藏岩的空間給你的感覺,或者是這樣的空間,你是怎麼去把它用作電影的拍攝場景的?

張作驥:我這樣解釋好了,對於這種舊時的房子,以前的違章建築,以前比較舊的的樓,有一些直接建到了山里,我的解讀是它是沒有界限的。我覺得關鍵是距離,人和人之間的距離,就像片子裡面老鼠直接從窗子進去房間那樣,那是一個讓我覺得非常有趣的事情,而現在的建築卻必須從底層到頂層,慢慢走。

記者:我想請教一下,母親的角色演的非常的好,因為她是職業演員,是您覺得她很適合,還是您在整個拍攝的過程當中有她和討論拍攝的角色,因為我覺得,我們每個人都可以把自己的媽媽投射在她的身上。

張作驥:我這樣解釋一下好了,這個母親是一個歌仔戲演員,我認識她,請她來演戲,她叫呂雪鳳,現在在台灣非常有名,而且我非常信任我和她的合作關係,她這輩子最怕的就是蛆,第一次開始談這部戲的時候,她說她只要不碰這個蟲,什麼都可以,然後我就說對不起,我就是要你碰這個蟲。她是一個非常厲害而且敬業的演員,她很像我母親。

記者:關於演員我有一個問題,這部戲描寫的生活狀態很市井,你們是不是有做一些功課?另外也想問一下碩哥和王靜婷,碩哥在這部戲裡的情感生活是很複雜的,你是怎麼理解你和跟你有關係的這些人的感情?王靜婷,我對你的問題是,你在戲裡有句台詞「你在背後怎樣都可以,不要在我面前做」,你是怎樣理解這樣的一種女性和男性的關係的?

李鴻其:關於這個角色,和我有什麼不一樣:我覺得他只是一個過程,就是那幾個月的過程,在拍攝的籌備期,我賣了兩個月的菜,每天去賣,看到那些人每天在喝酒,其實他們真實的生活就是都在喝酒,不論是啤酒,人參酒,只要是酒精就喝,然後說要揣摩怎麼演成那樣子,那個氣氛我覺得我模仿不出來,我必須真的要跟他們混下去,要跟他們生活,要跟他們真的賣菜。跟我有什麼差別,拍攝的那段時間在那裡工作的我,和結束之後現在的我,又不一樣了。

黃尚禾:我在08年的時候到紐約唸書,在12年的時候回到台灣,回到台灣之後有機會跟導演工作這麼久,因為有需要,所以我從那個時候開始每個禮拜都會跑紅樓那裡,去到那裡之後我發現跟我的生活差距很大,我在台灣長大,二十幾歲才出國,因為影片的需要,我開始做那些準備工作,去認識了這一群和我本來的生活完全沒有任何關係的人,從他們的身上我找到了我自己,這和我自己的距離是很遠的,但我意識到,它其實比距離我自己認識自己還要近,我才知道飾演一個角色離自己的遠近這件事情是一體兩面的。做了功課之後,我更知道我是誰,還有我要的是什麼。

鄭人碩:你好,我覺得跟我現實生活中有一點相似,就是我很喜歡交朋友,但是我交朋友都是還蠻規矩的,不像戲裡面這麼的精彩,因為我也還沒看過片,在戲裡面我必須為了生存,去用我自己覺得可以的方式去活下去,但其實這些方式都是不對的,因為都沒有一個終點讓我覺得是可以上岸,那當然中間做了很多很多愚蠢的事情,戲裡面的大雄,她其實是一個我很愛的女孩子,但是我覺得,愛這種東西我擺著就好了,它又不會走,所以我就可以在外面去玩弄更多的感情或者親情之類的,這是我在戲裡的生存之道,我很渴望生存,就是這樣。

王靜婷:這個角色跟我相似的地方是:難免都會比較任性,任性會把很多東西放大,比如沒有達到她的要求的時候會去發脾氣,反應會大一點。其實我自己是比較喜歡交朋友的,不會去以一個男人為中心。然後關於那句話,我覺得,因為只有這個男人在我的生命里,我把他看的很重要,所以很多東西我都可以忍,但是就連我的面子你都不尊重,最基本的你都沒有辦法做到,我就沒有辦法忍了。

記者:我想請問鄭人碩,你是怎麼理解片子裡面這個角色的性向比較複雜的這件事?

鄭人碩:我覺得這應該歸功於導演,他讓我做了很多很多的功課,這些在戲裡面也是一種讓我可以生存的方法,因為我也可以在他們身上得到我缺乏的安全感之類的。跟他們在一起不見得就比跟女性在一起來得好,跟他們在一起的感覺其實是很特別的,我就覺得,反正試一下也不會怎樣,說不定有不一樣的感覺,試完之後覺得真的還蠻不一樣的。

張作驥:我補充一下,我覺得你不用感謝我,你有這個方面的天分,你可以很充分的表現自己,沒有感覺很奇怪,讓我很驚喜。

(全場大笑)

製片人:所有的演員都還沒看過這個片子,今天晚上將會是他們第一次看,所以其實他們也不是很確定自己所演的是怎樣的。

黃尚禾:我們都在從你們所透露的資訊里去揣摩這部戲到底拍成了什麼樣子。

記者:下面的問題我要問李鴻其,在戲裡你偷車裡的東西的時候你沒有意識到會給你哥帶來麻煩嗎?你有哥哥嗎?這種情況在你現實生活中有過嗎?

李鴻其:我自己有一個姐姐,就像我今天來柏林,我所有的鞋子、褲子、內褲、襪子、衣服都是她準備的,包括頭髮,沒有我自己的想法。我很喜歡我自己的家鄉,讓我感覺到,家人真的是無懼的,他們會為你做任何的事情,他們甚至會愛你不比愛自己少,剛剛有說到戲裡的事情,因為我們都還沒有看,不知道是不是又多了些什麼,但是我們的家人真的會把我們照顧的很好。

記者:剛剛大家談到在菜市場的戲,我也想請問導演,在室內的場景,看起來有很多戲是在現場即興發揮的,可以談談你和攝影師是怎麼去合作的嗎?

張作驥:這部戲比較少即興的發揮,攝影師他也要去買菜,所以菜市場所有人看到我們這群人都不會理了,因為兩個月來他們都很習慣有兩個攝影師出現在他們面前拍來拍去的,我在等到他們習慣我們之後,就準備開拍了。

記者:有好多場景,背後沒有清場,其中有很多人在拍照片,我想問一下劇組的規模是什麼樣的,當時確實是沒有做清場嗎?

張作驥:我想做電影都有類似的情形,大家會好奇是因為有人在錄音,只要把那些東西收起來,裝成一棵樹的時候,他們就不會好奇了,他們會拍照是因為我們背後是紅樓,在路邊看到有一對男女在吵架,有人拍照也是很合理的,我們的團隊大概四十個人,我儘量讓我們可以很自然地融入到台北市的氛圍裡面,做他們該做的工作。

主持人:電影的英文名有什麼含義嗎?

張作驥:這個問題非常艱深,我決定讓製片人來回答。

製片人:這個片子的英文片名是《Thanatos,Drunk》,Thanatos是希臘神話的死神,也是李鴻其身上一半的刺青,片子裡會看到一些生死,三個男演員代表著生夢死,死神在希臘神話裡有一個孿生兄弟,是掌管睡的神,和李鴻其所演的死神是有呼應作用的,希臘神話很多都是悲劇性的,以這個為片名是想表達,死神喝醉了,而我們的中文片名里醉生夢死的概念是來自李白的《將進酒》,背景音樂里演唱的就是李白的《將進酒》。

文章發表於迷影網:http://cinephilia.net/archives/35399

舉報