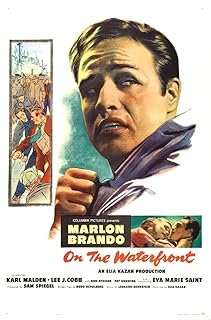

码头风云/岸上风云/在江边

導演: 伊力卡山編劇: Malcolm Johnson Budd Schulberg

演員: 馬龍白蘭度 卡爾馬登 洛史泰格 伊娃瑪莉桑特

2015-02-27 20:04:06

《碼頭風雲》:抗爭黑社會暴力迫害 預破頑固的利益結構

************這篇影評可能有雷************

《碼頭風雲》反映了上個世紀五十年代初期紐約碼頭各種勢力互相鬥爭,由馬龍·白蘭度扮演船員,與邪惡勢力展開搏鬥。影片的戲劇衝突處理得極為精彩。影片根據紐約《太陽報》撰寫的有關碼頭的報導文章改編而成,藝術風格具有半紀錄片特色,外景全部實地拍攝,幾乎所有的場面都呈灰暗調子,淒涼陰冷,與主題十分吻合。本片榮獲第27屆奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳故事劇本、最佳男主角等8項大獎。

這部影片真實的反映了碼頭工人的生活、覺醒和鬥爭,是對美國工會組織內部的腐敗墮落和暴虐現象的激情控訴,從中可以窺見美國社會風貌的一角。《碼頭風雲》也是美國導演伊利亞·卡讚的一部力作,出品於1954年。《碼頭風雲》當中演員們的表演是如此出色,以致於影片當中的五名演員馬龍·白蘭度、卡爾·莫爾登、李 J·科布、愛娃·瑪麗·森特和羅德·斯泰格爾都獲得了奧斯卡獎的提名。這部影片反映的是在反抗黑社會暴力的過程當中產生的愛情。欣賞這部影片能夠給人一種沉醉其中的感覺,這是一部非常經典的美國影片。

《碼頭風雲》的主要內容,是講一名碼頭工人能夠站出來指證工會上層盤剝、殘害工人罪行的故事。羅斯福曾提到過人類社會的理念的四大自由,即言論的自由,信仰的自由,不虞匱乏的自由,免於恐懼的自由。但影片裡的碼頭工人,卻分明受到飢餓和恐懼的威脅,每天早上他們紛紛擁至工會門前,有關係的,或幸運的,才有機會被點中去做工,而剩下的一些人,就沒的工作了,沒有一天的工資,就受到一天挨餓的威脅。以我們的常識來計算,碼頭工人按件或按時計薪,將工人全部雇用,平均下來無非是大家都少一點錢,但可以保證都不挨餓,這樣是最大限度的保證了普通工人勞動和求償的權利,工人可以免於了匱乏之虞,但於那些靠這種點將的手段來控制工人的工會上層,卻會打破他們支配人的優越感,因為既然大家都能有工作,自然不必再看工會上層的臉色。工會上層顯然是不會願意自己喪失這種「高貴」的身份和地位的。控制工人,給工人頭上上一道緊箍咒,使他們不敢輕易反抗,根本的目的在於維護工會上層的齷齪的盤剝利益-他們這些上層人士以「會費」的名義從每個工人身上扣錢。本來應該維護工人利益的工會,實際上竟然像資本家一樣對工人進行剝削,而普通人也只能聽任他們的擺佈。否則,稍有反抗,輕則被剝奪工作機會,重則可能因此丟命。一般人就只能生活在這種壓迫之下苟且生存,如何才能打破這利益怪圈?

影片一開始,先有一名準備向法院指證他們罪行的工人(喬伊)被誘殺。碼頭工人誰都知道是怎麼回事,但沒人站出來。他們已經習慣於在這樣的環境之中生活,只求自己的溫飽,對於這種罪行,只覺得是窗外之事,只要照幫派設定好的一套來,按時交錢,就會沒事,幫派只會對付那些多管閒事的人,只要自己不去做那多管閒事的人就好。但多管閒事的人所爭取的,確是對全體工人更公平的待遇。這不是普遍的人性嗎?人們鮮有為了虛幻的公正道義,而有會對自己產生即時傷害的舉動,哪怕這種道義和公正,如果付諸實現,能對自己產生切實的好處。這種保守的人性,使人們在面對不幸與不義時,習慣於麻木,習慣於走開。只有極少數的人勇於做首義者,而大多數人哪怕連聲援一聲的舉動都不會有。因而那願意以身犯難,去打破利益怪圈的勇士,在多數時候只能是一個落寞的悲劇英雄。而像水門事件裡的深喉,他能夠揭露真相,向總統開戰,但又可以隱瞞身份,全身而退,算是好的結局了。

大眾,多數時候,只是一群因人成事樂於接受的人。倘明白這一點,還能義無反顧的去獻身,那就真是一個崇高的人了。但抗爭不光是這些稀有的理想主義者,揭開黑幕的,也可能是一些有勇氣的普通人。如果說前者是起於理智,那麼後者往往是激於情感。影片裡的主人公泰瑞就是後者,他本來就是一個心眼不壞的小伙子,一開始被人利用誘使好友喬伊遇害,但他知道原委後便耿耿於懷,內心掙扎,後來又和遇害者的妹妹伊蒂相戀,更加劇了他良心的自責,在神父的開導下,他打算出來指證幫派的罪行,他的哥哥查理勸阻不成,就被幫派殘忍殺害了,意欲尋仇的泰瑞最終被神父引導到法庭上指證了幫派的罪行。但泰瑞卻因為自己的背叛行為,被依然存在的幫派工會剝奪工作機會,直到他以一己之身向工會宣戰,工會大眾選擇站在他一邊,幫派工會被拋棄為止。

在影片的最後群眾們最終還是覺醒了,典型的好萊塢式覺醒。片中有一個很容易被忽略的細節安排得極有意味,就是在法庭的那段戲中間切入了一小段,一個看上去大肥腦袋被對著鏡頭在看法庭的直播,眼看著工會大勢將去所以他關掉了電視,並吩咐手下說如果強尼打電話來的話就說自己不在,手下問以後呢,他說以後也不在——幕後的主腦只是少了一小塊斂財的地盤,遠未傷筋動骨,權利和腐敗依然如孿生子一般將長存下去!影片的結局似乎告訴人們,只有建立廉潔公正的工會,工人的利益才能有保障。但是從哪裡尋找動力去打破頑固的利益結構,則是影片留待人們思考的問題。什麼才是代價最小而又最靈敏的手段?在沉默的大多數面前,是否只有勇士的犧牲才能張揚社會的正義?或許需要的正是批評和評議的自由,正是自由指斥時弊而免於恐懼的自由。一個理智的社會應該保障這一點,因為唯有如此,才能以較小的代價祛除寄生在社會肌體上的毒瘤,使社會有更美好的明天。

本片是導演伊利亞·卡贊跟馬龍·白蘭度繼《慾望號街車》之後的又一次合作,此外還有長得酷似卡梅隆·迪亞茲但比她恬靜許多的愛娃·瑪麗·森特(但後者卻只獲得了當年的奧斯卡最佳女配角獎),卡爾·莫爾登以及日後非常囂張的羅德·斯泰格爾出演,在表演上理所當然是無懈可擊的!也正因為如此,所以伊利亞·卡贊在片中大量的運用了演員的特寫和近景鏡頭,即使是對黑白片來說裡面的特寫也實在不少,尤其在拍攝兩人對話的時候簡直到了有恃無恐的地步!片中最精彩的片段當屬馬龍·白蘭度跟愛娃·瑪麗·森特在酒吧裡的那段和馬龍·白蘭度跟羅德·斯泰格爾在車裡的那段,前一段使這部頗為陽剛也頗為黑色的電影有了一些溫柔和溫暖的氣質,而後一段則揭示了泰瑞更多的生平,同時也使泰瑞後來的轉變顯得真實可信。

《碼頭風雲》還可以很自然地令人想起《憤怒的公牛》,白蘭度飾演的泰瑞和羅伯特·德尼羅飾演的拉莫塔都曾經搏殺拳壇,也同樣有著隱秘的內心世界。兩部影片對兩位拳手個性的塑造都不是臉譜化的,而像冰層的下表一樣複雜並蘊藏著力量。泰瑞郁默的氣質下,是對良心的反省和自責,是對愛情的渴望和期待,前者在神父的宣教之下得以慢慢甦醒,後者在依荻的愛情力量之下獲得反抗邪惡的原始本能。馬龍·白蘭度的表演不動聲色,成功地使泰瑞的形象去戲劇化,卻又將人物複雜的內心世界表現得富於張力。這又讓人想起羅伯特·德尼羅,想起《憤怒的公牛》,想起《計程車司機》,想起馬丁·斯科塞斯。所以,馬龍·白蘭度和羅伯特·德尼羅能夠成為影史上「最偉大的演員」,同樣,伊利亞·卡贊和馬丁·斯科塞斯也都配享有「最偉大的導演」這一殊榮。而兩對一導一演的絕佳組合,一前一後地出現,又彷彿歷史的輪迴,或者彷彿一部有關歷史輪迴的電影。