電影訊息

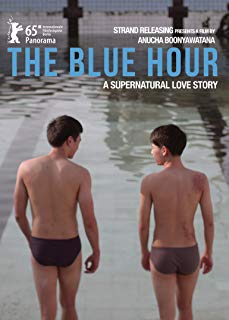

藍色時分--The Blue Hour

編劇: 阿努查彭尼亞瓦塔納 Waasuthep Ketpetch

演員: Atthaphan Poonsawas Oabnithi Wiwattanawarang Djuangjai Hirunsri Panutchai Kittisatima

蓝色时分/杀佛美少年(港)/Onthakan

導演: 阿努查彭尼亞瓦塔納編劇: 阿努查彭尼亞瓦塔納 Waasuthep Ketpetch

演員: Atthaphan Poonsawas Oabnithi Wiwattanawarang Djuangjai Hirunsri Panutchai Kittisatima

電影評論更多影評

2015-03-23 04:05:12

在寧靜里沉睡

最初並沒有注意到這部電影,完全只是去看鬼校亡友,而這部劇作為《鬼校亡友》的結尾篇並且是唯一一部bl特別的存在在那裡,所以其實鬼校亡友系列先把這一部挑出來看了。

很多看過《鬼校亡友》結尾篇版的朋友對於這部劇其實評價都不高,不過可以算是情有可原的,因為這部電影原長97分鐘,但是《鬼校亡友》版本剪得只剩五十分鐘,還要拿掉片頭和片尾,近乎拿掉了一半的篇幅,所以看不懂並且得到差評也是無可厚非的事。但是如果真的用心的去品味並且推敲的話,還是可以在《鬼校亡友》的版本中看到導演滿滿的誠意的,等到這片的完整版出來之後應該也是能夠得到比較中肯的評價。

想也知道,這部片畢竟受邀參加了柏林電影節,雖然顆粒無收,但大概也證明了它的價值。而且這部片的價值並不會因為在柏林顆粒無收就被否定,因為其中的原因,不過就是文化方面的差異,亞洲特定社會環境下的故事,沒有大量的渲染和鋪墊,很難能夠讓歐美的評委們產生共鳴。

其實泰國導演們的鏡頭語言是很一致化的,每一部片出來的第一個鏡頭的色彩和感情基調基本上都會統一全片,這部片當然也不例外。《鬼校亡友》的版本第一個鏡頭就是一種壓抑的藍色,Tam臉上帶傷嘴角含血孤寂地躺在髒兮兮的籃球場上,幾乎沒有補光,都是自然光拍攝,這在故事的後面也都有體現,如Tam在泳池大宅和Phumj見面的場景以及Tam在家裡和母親交談的場景,都是幾乎沒有補光的的條件下拍攝的,於是在那些原本就很逼仄的場景里,給了觀者一種十分壓抑的觀影感受。其實這與主角Tam的成長心態是相契合的,在家裡被家人忽視,在學校被霸凌,讓這個正處於青春期的少年長期處於一種人格自我壓抑的狀態之中。所以他不得不對外尋找出口,也就是Phum。

或許最初Tam所盼望的Phum並不是這個形象,而是一個身披聖光能夠拯救他於水深火熱的生活中的救世主一般的形象,但是顯然現實讓他失望了。Phum的存在自顧不暇,根本就沒有辦法給他更多的希望,但大概也因為過度相似的成長環境,相仿的年齡,以及對愛與被愛的渴望,愛情的火花還是在這兩個同樣悲劇的少年之間電光火石的閃現。可兩個不幸的人在一起,並不能讓生活幸運起來,反而兩個悲劇的重複疊加讓故事往著更加一發不可收拾的方向一路狂奔。

導演的的心意只要大家有用心的話,還是很可以看得出來的,就如Phum回應Tam相約泳池鬼宅的回答是「我們付不起旅館費,也不能去你家」 其中潛台詞也已經為故事後續發展埋下伏筆。諸如此類還有Tam所說的「最見不得別人哭」這樣的話,點點滴滴都足見導演的小心意。而整個故事其實在一開始都保持一種縱浪的氣氛,一直到Tam在學校再一次遭遇霸凌的這一段都可以看做是兩個不幸的美少年的愛情童話。但情節就是從在這裡開始往著一發不可收拾的地步,狂奔而去——Tam連著兩段被母親逼問,還有與Phum天台約會的戲份,雖然看上去透漏著些許小溫馨與真實,但是所有的轉折都是從這裡開始。一次又一次謊言的堆積,還有那把決定了整個故事結局的槍,都是從這個中間部份就出現,成為懸掛在主角們頭上的達利摩斯之劍,在最後將所有人都送進審判的地獄。

其實《鬼校亡友》的版本刪除的部份或許是整個故事中最重要的部份,也就是Phum在雇用殺手的時候所提到的土地問題,這個問題在預告片裡面其實有所提及。但是不知道為什麼,《鬼校亡友》的版本卻刪掉了這一部份,於是造成了故事很嚴重的情節斷層,讓很多朋友大呼看不懂。我雖然對於故事已經有了一定的理解,但是為了不劇透,也需要等到完整版面世之後才能印證自己的猜想,所以就不多說了。

很多朋友在看完這個之後其實都有一些自己的猜想和理解,十分有趣,其中大家最糾結的點就是Tam和Phum到底誰才是鬼。雖然大家的猜想真的都很有趣,但是我不得不說這些朋友都是被《鬼校亡友》這個「鬼」圈住了,這個故事並不一定要有鬼啊!就如鬼校亡友第十一集也一樣沒有鬼,而且導演對於這個故事的定位也不是恐怖,而是奇幻。還有特別重要的一點,就是這部電影是根據真實故事改編的,如果說兩個主角有哪一個是鬼的話,我想大概這也沒有辦法稱得上從真實故事改編。

就如大家已經可以看到的部份,Tam在泳池鬼宅見到哥哥屍體,但是晚上卻又不見,並且最後結局也印證了Tam的哥哥並沒有死在泳池鬼宅。所以其實對於大家所糾結的兩個主角到底誰才是鬼這個問題,或許答案就是根本就沒有鬼的存在;就像整個故事的視角里所呈現的一樣,所有的光陸怪離的事情都只在Tam的眼睛裡,所以其實真正的答案就是Tam已經深入了自己幻想的世界,分不清幻想與現實的邊界。

這種真真假假虛實結合的手法也是泰國導演們一向愛用的手法,就如泰國恐怖經典之作《嚇死鬼》就足足用了三層套鎖,戲中戲不斷的重複,草灰蛇線的聯繫,在嚇人之餘還考驗著觀眾的智商。所以《The Blue Hour》那些不知所言何物的部份,大概也是導演刻意的營造,只是這其中到底玩弄了些什麼玄機我們現在還不得而知,只有等到本片正式在院線上映,看得到完整版的時候我們才能知道了。

不過不管導演在本片中玩了多少小心計,其中虛實真假又是怎樣一回事,兩位主角的感情卻是絲毫不摻一點假。雖然他們的感情開始於一次隨便的「約炮野戰」,但是其中細膩真實也足夠叫人動容。如我一開始所說,Tam在最初所盼望的Phum應該不是本片中所呈現的形象,但是他偏偏就遇上了這樣一個Phum。Phum雖然不能給他新的希望,沒有辦法拯救的他的生活,但是Phum打動Tam的地方就在於兩個人之間的共鳴。相似的經歷、相仿的年齡讓Phum能夠比別人更加透徹了解Tam的內心世界,比如他們初見,Phum看到Tam臉上的傷,脫口而出就問是不是他的家人打的;還有「完事」之後他們在泳池邊的聊天,都可以看出Phum對Tam的充分理解。不過我印象最深刻的還是Tam離家出走之後在Phum那裡住的那場戲,那樣狹小炎熱又寒酸的地方,甚至還有著第三人的存在,但是那已經是Phum所有的也是他給Tam的全部。還有同樣也是那場戲,睡去以後,Phum顫抖著輕輕撫摸Tam腹部被人所打的淤青,簡直手指上都有戲。最後就是Tam陷入夢靨之後醒來,Phum雖然閉著眼睛,卻也是醒著的;輕輕安慰過後,Tam流了一滴眼淚再次睡去,而Phum也不動聲色的流了一滴淚;Phum的那一滴淚,含義重重啊!

但是我想最打動Tam也是最打動我的,是潛水的那兩場戲,也是全片的主題。Phum看出Tam的緊張與不安就將自己解壓的方式教給Tam——就是潛入水中,睜開眼睛,看到的一切都是藍色的;就像Phum所說的那句話,「好像擁有全世界」。最關鍵的是這兩場戲,兩位少年的手從始至終都是緊緊握著的。他們的世界很小,也很簡單,他們所要的不多,就是一雙不鬆開的手。我說的在柏林顆粒無收的原因是文化差異,也是這個,歐美文化洗禮下長大的人沒有辦法理解亞洲社會的家庭倫理。

他們無法理解Tam與Phum對彼此的依戀,也沒有辦法理解他們維繫這種在夾縫之中的情感比小人魚在刀尖上跳舞還要痛苦;他們在被彼此的世界拋棄了以後,也就成為了彼此的世界。而最後的那個結局,不管那是現實還是Tam的幻想,歐美文化影響下的人肯定沒有辦法理解,因為在他們眼裡還有很多種選擇,還有很多別的方式,不應該去選擇那麼極端的方式。但是對於Tam和Phum,或許就是唯一的辦法了。如果說要換一個歐美的人們能夠理解的例子,那就是《邦妮和克萊德》了,Tam和Phum就像泰國的邦妮和克萊德,不同的是他們只是孩子,他們沒有那麼不顧一切的瘋狂,他們沒有那麼多貪心和狂妄。他們的縱浪與瘋狂都是克制的,他們打破一切所求的只是一雙不鬆開的手,彼此的手。就像潛水的時候,整個世界是寧靜的,沒有人打擾,而愛的人就在身邊,握著自己的手。我想如果可以的,他們會寧願選擇讓時間永遠停留在那一刻,在寧靜里沉睡。

舉報

評論