2015-04-10 19:42:18

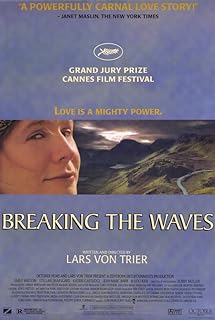

破浪 Breaking the Waves, 1996

************這篇影評可能有雷************

從腳掌到頭頂、沒有一處完全的,

儘是傷口、青腫、與新打的傷痕,

都沒有收口、沒有纏裹、也沒有用膏滋潤。

——《聖經·以賽亞書 1:6》耶和華必經過苦海、擊打海浪、

使尼羅河的深處都枯乾。

——《聖經·撒迦利亞書 10:11》一、兩個維度:宗教倫理與世俗道德

《破浪》的故事發生在一個具有明顯等級秩序特徵的、幾乎與世隔絕的小鎮。在這裡,無論是年齡、性別還是職業最終都能成為人們劃定界限的標準(事實上,繁密的等級網路也從根本上否認了《破浪》作為一部女權主義的可能;至少,女權主義只是它的一個側面,而非全部),比如一個神職老男人在社區中地位最高、權力最巨,以致於可以輕易判定他人是否應在死後進入地獄。貝絲則在年輕主婦和年輕娼婦的身份之間之間來回遊移,無論如何處在整個社區的最底層。類似這樣的等級秩序和宗教權威處處彰顯著宗教的異化,而宗教的異化最明顯的一點當然還是人與人之間的疏離和不信任,哪怕是父子、母子也有可能形同陌路。另一方面,嘟嘟和理察森醫生為代表的醫生是先進技術同時也是科學主義的代表,他們也許相信宗教,但並不相信神力,也許承認良善,卻從心底表現出對宗教力量的質疑和鄙視。這種情緒可能來自於代際之間的障礙,也有可能來自於每個角色切身的經歷,然而無論如何,我們可以確定的是,在異化的宗教和科學主義之間已經形成了巨大的張力,信仰與信仰雖然相安無事,卻全然不能相容。

儘管如此,二者也有一個共同的特點,那就是缺乏對人的真正的關懷:等級本位和儀式本位已經使小鎮徹底失去了活力,而海上的油田、現代的醫院、噴著黑煙的摩托的等等這些本應蓬勃、鮮活、生機盎然的事物卻並沒有給小鎮帶來任何活力,而是同樣死氣沉沉地以它的科技和理性駕馭著一切。

貝絲的存在徹底打破了這種沉寂。準確地說,拉斯·馮·提爾透過一個精妙的倫理悖論打破了這種平衡。在片中,癱瘓在床的楊由於無法忍受自己的愛意要求貝絲找另外的男人媾和,並在每次媾和之後把整個過程講給他聽。如果貝絲決定按照楊的說法行為,那麼她實際上是同時觸動了宗教倫理和科學主義兩根神經。侵犯前者的結果就是自上而下的鄙視、孤立甚至拋棄,最終導致從教會到家庭對貝絲的徹底否定和決裂,而觸動科學主義的結果就是朋友們的不斷干預,而她的堅持最終同樣意味著眾叛親離。

正如貝絲親口所問,「到底是救自己,還是救楊?」挽救自己,意味著貝絲要從此遠離常人所無法理解的「淫邪」,走上一條正常人必然經過的道路,但同時她也必需要放棄楊的生命;而若要拯救楊,則意味著不得不放棄自己的貞潔。可以說,只要貝絲選擇聽從愛人的言語,後果便註定是災難性的。在這種情況下,《破浪》以一種幾乎是神秘主義的方式讓上帝在貝絲身上「附體」,形成了精神分裂式的效果。通過與上帝的「對話」,貝絲最後終於堅定了自己不顧一切甚至用生命救助愛人的信念,而故事的結果也向人們證明,這種在宗教異化和科學主義的聖像之間的夾縫中生長出來的「雜草」,才是真正的愛與忠誠;如果能用什麼詞彙進一步概括的話,那就是真正的神性與信仰。

二、一以貫之的宗教道德力量:從德萊葉到拉斯·馮·提爾如果我們把目光移出《破浪》,移出拉斯·馮·提爾,移出丹麥,最終將目光投向整個北歐便會發現,某種程度上說,現代北歐電影對世俗倫理的關注似乎超越了任何一個地區的任何國家。除了拉斯·馮·提爾之外,與其共同簽署Dogma 95宣言的導演托馬斯·溫特伯格也是倫理問題的好手。從1998年的《家宴》到2012年的《狩獵》,托馬斯·溫特伯格一直全力關注著倫理問題給北歐家庭和社會帶來的種種問題,而且幾乎是在技法和內容上在全世界掀起了巨大波瀾。此外,瑞典小說《龍紋身的女孩》也被丹麥導演涅爾斯·阿登·歐普勒夫改編成為電影,通過類似的、揭秘式的手法關注著納粹黨人在冰天雪地中留下的種種倫理痕跡,而這部影片還被以畫面變態刺激著稱的大衛·芬奇改編成又一版膾炙人口的《龍紋身的女孩》,由此可見北歐倫理對世界電影影響之大。但我們也不得不說,拉斯·馮·提爾在這之中仍然可以稱得上最高最強,個中原因不僅僅在於其對倫理問題的獨特見解展現方式,更在於拉斯·馮·提爾深厚的宗教修養和人文情懷。

——「宗教的復歸」構成了《破浪》甚至拉斯·馮·提爾諸多作品的核心概念。可以說,拉斯·馮·提爾從未擺脫對宗教本身或宗教人物的熱望,哪怕是下令把狗鎮(Dogville, 2003)燒個淨光淨的格蕾絲(Grace, 英文意思是「慈悲,恩典」)都有一種上帝降災的隱喻存乎其間。這種「宗教復歸」通常隱藏在一個精妙又殘忍的道德故事中,透過人性的缺陷和墮落透出人類固有的(或者是傳統的)邪惡與猙獰,同時也散發出宗教的靈光。正如哈內克透過其全然不動聲色的陰冷審視著現代社會的虛偽和冷酷,拉斯·馮·提爾同樣有一種超乎尋常的能力,使他的影片既驚世駭俗,又完全符合邏輯;最重要的是,無論拉斯·馮·提爾拍攝的影片有多大尺度,無論其中有多少人露點交媾,他始終是北歐人文主義的衣缽傳人。

說到傳人,不得不提到同為丹麥人的導演卡爾·西奧多·德萊葉對拉斯·馮·提爾的深刻影響。從《撒旦日記》(1921)、《聖女貞德蒙難記》(1928)、《復仇之日》(1943)直到《諾言》(1955),德萊葉執導的影片始終具有極強的宗教性質。這其中又不得不單獨提到《聖女貞德蒙難記》。對比《破浪》可以發現,拉斯·馮·提爾對貞德形像有著十分明顯的借鑑:從信仰到懷疑到再信仰直至受難,貝絲無疑也經歷著和貞德同樣的心理路線。儘管《破浪》所呈現的現代世界要比德萊葉1928年所能料想的世界複雜許多,拉斯·馮·提爾所表現的人性也比1928年的德萊葉更加弔詭,貝絲本人對上帝的確證與貞德的自我鞭笞也有天壤之別,但這些都不能讓我們忽視和否認那種從貞德起便綿延不絕的、超乎理性範圍之外卻又深深觸及每個人內心的宗教感召力。

當《破浪》結尾俯視視角下的大鐘錚錚作響,人們便不會再為理察森醫生口中「好人」這樣愚蠢的詞彙而斤斤計較,因為神不僅真切地返還了楊的性命,而且還以一種物化的方式向世人展現了他的神秘而莊嚴的微笑。這一聲聲鐘鳴不僅讓人感動和震撼,更拉起了《破浪》布下的所有草蛇灰線,同時顯露出它真正核心所在——它不再僅僅是一出倫理的悲喜劇,而更加關乎信仰與它的無上榮光。

三、破浪與苦路十四站:黑馬到底有多黑2014年初,德國電影《苦路十四站》在柏林電影節贏得了最佳編劇銀熊獎,成為當年藝術電影的頭號黑馬。值得一提的是,「苦路十四站」這一詞彙本身就具有極強的宗教寓意,而影片的編劇兼導演迪特里希·布魯格曼將耶穌受難與故事女主人公的事蹟相提並論最終融匯一體,自然也就成就了整部影片在風格上的嚴謹與主題上的嚴肅。

《苦路十四站》講述的同樣是一個宗教色彩極其濃烈的故事,然而對比之下我們驚奇地發現,這部影片雖然在結構上與《破浪》明顯不同,但在故事走向上二者還是驚人地相似,比如旁人對女主角的不解,天主教勢力的極端保守,尤其是用自己性命向上帝「獻牲」這一動作,兩部影片幾乎是完全相同。有趣的是,相比人們對《破浪》女主角貝絲與楊交換命數的無限同情,《苦路十四站》卻引來了觀眾和評論的不少質疑,因為結尾處弟弟的一聲「瑪利亞」徹底把人搞蒙了。人們疑惑的是,編導對宗教到底是什麼態度?如果影片的態度和意義在於否定宗教信仰的真實性,那麼為什麼弟弟最後真的奇蹟般開口叫出了瑪利亞的名字?如果影片的意義在於讚揚瑪利亞對宗教的虔信,那麼同樣虔信宗教的瑪利亞的母親為什麼又顯而易見地成為了影片批判的目標呢?

我想這些不得不歸咎於《苦路十四站》故意追求驚人效果時埋下的敘事「地雷」,因為直到影片接近結尾時弟弟的那一聲「瑪利亞」,觀眾對於接下來將要發生的事情幾乎是一無所知。從營造懸念的意義上講,沒有任何人知道這樣的「獻牲」到底會不會有效果可能的確是一件好事,但它同樣危險的地方在於,懸念之下的期待和疑惑也會消解一大部份故事本身的合理性和觀眾對影片意圖建立起來的信任感。因此,信仰本身也就成為了信仰方式的「擋箭牌」,一定程度上背離了創作者的初衷。而《破浪》的不同之處就在於,影片從貝絲的作為與楊的恢復的相關性中不斷提示並確證著信仰本身的可靠性,繼而貝絲的合理也就無疑確證著與之對立的否定宗教和盲信宗教儀式的幼稚與卑微。也正因如此,這些不解和鄙夷才能確切無疑地成為拉斯·馮·提爾的「靶子」,最終凸顯女主角「破浪而出」的悲劇和神聖。

除了劇情本身的短板之外,二者在人物塑造上也有十分明顯的差距,至少於《苦路十四站》而言,瑪利亞那一副嚴肅得甚至有點「法西斯」的天主教面孔很難讓人確信她真的是一個活生生的人,以及她的內心到底是否充盈著非病態的良善。由此,性格上的致命缺陷再次與瑪利亞最終成功「獻牲」的舉動撕裂開來,讓人難以適從。相比之下,《破浪》所塑造出來的貝絲雖然有著超乎常人的神經質與脆弱,但她的堅定卻內生於她的脆弱,內生於她對楊的愛戀。一旦建立起這樣的邏輯自洽,貝絲便是值得同情的。畢竟,這種脆弱和愛戀似乎可以從每個人內心最深處萃取,如金剛石般純潔堅硬。

四、手法與情感力量:手持、剪輯、色彩、音樂和Dogma 9596年的《破浪》之所以到現在仍然散發著無窮魅力,一方面當然與它經典而又永恆的文本內涵有關,另一方面,其技術層面也幾乎達到了無懈可擊的地步。從攝影、剪輯、配樂到影片的整體色調,《破浪》簡直沒有一個方面延續了拍攝電影的陳規舊俗。

除了手持攝影本身所帶來的真實感讓這個看上去不太可能的故事無限貼近真實,導演給了貝絲的扮演者艾米麗·沃森直視鏡頭的自由和權利。現在看來,這樣做不僅如家庭錄像般進一步加強了場景的真實感,同時還獲得了一種前所未有的奇妙效應。我們發現,貝絲每次注視鏡頭其實都是其內心達到極度幸福的時刻(比如教會同意貝絲和楊結婚,再如貝絲第二次破浪前行迎接死亡),因此,注視鏡頭自然而然地帶出強烈的分享感,從而得以讓觀眾得以更加直接地體會到這種甜蜜。

此外,與手持攝影給人帶來的強烈現場感相關的是,這種搖搖晃晃的拍攝方式本身就很情緒化,而拉斯·馮·提爾還通過剪輯加強了這點。場景之間的跳切在《破浪》裡可謂家常便飯,更讓人吃驚的是,一些連貫的動作中間也會出現剪輯的痕跡,這樣做看似把動作分割開來,實際上卻達到了情緒的連貫,亦即「從一個情緒頂點直接到達另一個情緒頂點」,省去了很多不必要的情緒轉換。當然,這一切所遵循的原則不是「簡約化」、「直接化」,而是與貝絲性格直接相關的「情緒化」,也就是說,如果此處需要情緒醞釀,那麼大段的前戲也是肯定不會被剪掉的。2013年,拉斯·馮·提爾又通過標準公司發行了全新修復版《破浪》。在這一版本中,拉斯·馮·提爾完全顛覆了先前的自然色調,而是將整部影片調成古銅色,從而形成了一種古典、厚重的質感,而這種質感又與錄像轉制35mm膠片之後所形成的強烈的膠粒感相得益彰,共同構成了拉斯·馮·提爾眼中的世界。

配樂和歌曲在《破浪》裡的地位是怎麼強調都不過份的。從第一章All the Way from Memphis開始,隨每一章節標題出現的歌曲就對劇情引導和提示產生了十分重要的作用:White Shade of Pale暗示了楊的受傷回家,深紫樂隊極富特點的鍵盤搖滾Child in Time中「Bullets flying」這樣的歌詞甚至直接隱喻了貝絲的死因,直至終章出現大衛·鮑威演唱的Life on Mars,影片終於達到最高潮。這些曲目基本都是六七十年代的經典之作,一方面肯定給那時不到二十歲的拉斯·馮·提爾留下了深刻的印象,另一方面也無疑讓1996年三十歲、四十歲甚至五十歲左右的主流觀眾群產生了極其強烈的共鳴。有趣的是,電影正片結束後,拉斯·馮·提爾出人意料地又選擇了巴赫的西西里安納(Siciliana),營造出強烈的宗教氣氛,把整部影片提升到宗教的層次和範圍里。這一按、一提,可以說相當巧妙。

最後,我想不得不提的,便是大名鼎鼎的Dogma 95宣言。事實上從Dogma 95這個名字就能看出來,這個宣言的簽署其實是在1995年,然而1996年拍攝完成的《破浪》卻並沒有如約遵守宣言中提到的戒律。也許正如評論人大衛·斯特里特所言,「《破浪》的出現意味著拉斯·馮·提爾是不可能被他自己制定的戒律束縛的。」而在《破浪》這樣頂尖的作品出現之後,拉斯·馮·提爾又拍攝了《白痴》(1998)、《黑暗中的舞者》(2000)、憂鬱症(2011)、女性癮者(2013)等等一系列重量級影片。很難說這些影片哪部超越了《破浪》;但它們似乎已經全部超越了《破浪》。畢竟,這部名為「破浪」的作品對於拉斯·馮·提爾而言只是剛剛衝出了地平線,至於這個充滿菸酒毒品的「無盡藏」里到底還能蹦出一些什麼,恐怕只有他自己才會知道了。

舉報