電影訊息

電影評論更多影評

2015-04-15 19:19:13

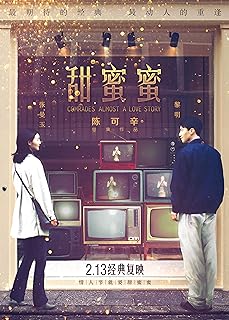

《甜蜜蜜》的味道

《甜蜜蜜》是這樣一部電影:自從1999年與它邂逅,此後的十幾年來,我都在有意無意地尋找和它再見的機會。到現在為止,它幾乎是我看過次數最多的電影。

我對它的熱愛從不會因為對它的更加熟稔而減少。那些耳熟能詳的橋段和台詞,每次都還能重新喚起我濃烈的情感。我不知道它為什麼會這樣持久地打動我,唯一可以解釋的理由就是,它是我最喜歡的那一類電影。

後來,我在羅傑·伊伯特的《偉大的電影》中發現了這樣一段話:「本書列出的電影中有許多部我都看過十幾遍,其中有四十七部我曾一個鏡頭一個鏡頭地研究過……我不由得想起了英國影評人德里克·馬爾科姆(Derek Malcolm)也曾經選出一批類似的經典影片,他說他選片的唯一標準就是一想到以後再也看不到這些片子就感到無法忍受。」

這段話啟發了我,《甜蜜蜜》無疑就是屬於我「一想到以後再也看不到就無法忍受」的那類電影之一。

我還記得2012年,我曾和一個第一次見面的朋友約在香港中環的一家星巴克聊天,我們大段回憶著《甜蜜蜜》的台詞──那真是瘋狂而迷人的時刻。

我個人在20世紀末到21世紀初這十幾年間,工作、生活的省市經歷了山東、上海、北京、香港,最後又回到北京。在每一個城市都生活了至少兩年,而在上海和北京生活了七年以上。這部電影,我在上述每一個地方都看過不止一次(除了山東,這是我離開山東時看的最後一部電影)。我除了深深地被陳可辛電影中的愛情、命運、人生際遇的蒼茫之感打動,在不同城市的生活也使我可以一眼看清,並且性命相照地理解著黎小軍和李翹。

就像托爾斯泰寫完《安娜·卡列尼娜》,很多讀者自認安娜·卡列尼娜就是自己一樣,《甜蜜蜜》裡的故事,惟其逼真,我想很多人也一定直認裡面的黎小軍、李翹也就是自己吧?──畢竟中國的最近二十年,簡直就是一部遷徙史。

所有的年輕人,除了北京、上海、廣州這種大城市的土著,其餘大量的人都在異地生活和工作著,經歷著和黎小軍、李翹、小婷一般的流離,從頭開始,拚搏,失敗,買房,還貸,失戀,結婚……一部大陸人的香港傳奇,後來變成幾乎所有大陸青年人的共同生活。世界的弔詭處就是這樣猝不及防。發展令人驚訝,也產生失落。

導演陳可辛,本身是一個身份背景並不純粹的「香港導演」。他本人在香港出生,他的父母是泰國華僑,父親陳銅民是一個導演兼編劇,並不是很得志。香港歷來排外。也許陳可辛的童年就面臨著「我是哪裡人?」的問題。

他十一歲時,他們又再回到泰國。等他在美國上完大學,在香港又經歷了在電影公司打雜的幾年,1991年,陳可辛的第一部片子就是由曾志偉、張曼玉、譚詠麟主演的《雙城故事》。很顯然,這是一個有漂泊感的故事。

這是「異鄉客」不安的基因開出的第一朵花。

作為這樣一個「直認他鄉是故鄉」的電影導演,2000年後,陳可辛來大陸拍片,從他選片的題材也可以看出,他似乎的確比任何一個外來導演都更想在生活和精神的雙重層面,融入一個對他來說陌生的世界。這從他初期拍攝《武俠》《投名狀》,到後來拍攝《中國合夥人》《親愛的》這類和大陸現實息息相關、連內地導演都不敢直面的現實題材,就可以看出來。可以說,當年《甜蜜蜜》中異鄉奮鬥的黎小軍、李翹,本質上也都有著他的影子。所以他可以拍出那麼細膩而悠長的況味。

這一部在當年獨攬香港金像獎九項大獎的《甜蜜蜜》,實際拍攝於1995年。編劇岸西,是一位有著文藝品味、熱愛看推理小說,並不願意把愛情想得如《鐵達尼號》中的男女關係那樣簡單,也很少看愛情小說的著名編劇。只不過當年她尚未出名。據說,當她在構思《甜蜜蜜》劇本的時候,主角性格尚未清晰,但鄧麗君的逝世已經傳出,並觸動了她。她決意要寫進這一個愛情故事。

1995年,也是香港回歸的前兩年。在影片開始的1986年3月1日,到影片結束時的1995年5月8日,跨度將近十年,這也是香港屬於英殖民地最後的歲月。香港人經歷回歸前的惶惶,股市暴跌等重大事件。影片中有一句:「小婷,據說今年北京的夏天很熱,還熱死了人」,據說亦是影射內地某政治事件。然而觀影時根本覺不出,只能當成一個猜測。

劇中的主角,包括配角,都很像我們生活中的真實人物。黎小軍、李翹,一個是到香港打工卻出軌的無錫(也有最早版本說是天津)青年,有些憨厚無知,一個是看上去功利至上的廣州女性,對感情這事,她好像無可無不可。即使發生了「性」,李翹的結論也不過是「風大雨大嘛,兩個孤獨的人糊里糊塗吃了頓年飯而已」。

可以毫不遲疑的說,這樣的人物擔任愛情電影的主角,是非常令人擔憂的。他們有點像《傾城之戀》裡的范柳原和白流蘇,是大時代背景下,兩個問題重重的普通人的相遇。如果不是用非常出色的筆法來呈現出這兩個人的多面性,以及他們可被原諒的基因,整部電影也許將會陷入一場災難。

何況,從這部電影的英文名「Comrades: Almost a Love Story」(直譯過來就是《戰友:幾乎是一個愛情故事》)所透露的蛛絲馬跡我們也可以發現,這恐怕不是一部純粹的愛情電影。事實也是這樣,儘管《甜蜜蜜》的中文片名很「軟甜」,可是內容卻更多的是蒼涼。

我們都是人生的「戰友」──這部電影中屬於「甜蜜蜜」的部份很少。通常我們在一般的愛情電影中看到的那些愛情的定律、模式、規範,那些構成我們通常認為的愛情「甜蜜蜜」的成份,比如對「愛」的信念與堅守,對「性」的重視,對出軌的鞭撻,對幹擾愛情的「反面人物」的塑造……在這部電影裡也都不是那麼回事。

它看問題的視角和對普通人的內心的關照,很容易使那些有強烈的道德感、善惡標準、好人壞人區分的人,改變了他既有的人生觀、世界觀和價值觀。這樣的視野,不僅僅在當時的20世紀後期是先進的,即使在今天來看,它仍然毫不過時。電影用非常平視的,而不是鄙視的,或者武斷的眼光看待主人公,它從來沒有把自己的觀點置於主角的感受之上。換句話說,這是最好的藝術作品都有的那種悲憫之心,它既沉溺又跳脫,既親密又疏離,既多情又無情,它讓我們看到人性的弱點,環境的強大,世界的不可預知。

「天地不仁,以萬物為芻狗」。在觀影過程中,我們所有的人,都像主人公一樣在飄浮中──其實我們出了影院也是一樣。所以,我至今仍然認為,近二十年來華語優秀愛情電影的劇本,《甜蜜蜜》當之無愧可以排名前三,即使貴為第一也不值得詫異。

同時,像馬爾克斯的《霍亂時期的愛情》說他寫出了各種各樣的愛情,是愛情的集大成那樣,《甜蜜蜜》也呈現出了多線的、複雜的、繽紛的、多種的愛情。

黎小軍與小婷的單純之愛,黎小軍與李翹的複雜蒼涼之愛,李翹與豹哥的患難之愛,姑媽Rosie對威廉的幻想和殘酷之愛,齋滷味在芥蘭得了愛滋病之後的不棄之愛……種種愛情的表現,被各種因緣際會促成。在這裡,那些愛的深層,不僅表現為生活的懵懂,性的引力,品德的支撐,傳統觀念的潰敗,他們更多的還展現出時代的力量,未知的力量。

這讓他們的愛顯得不是單純的風花雪月,更有著沉甸甸的質感──這也使電影中所有的「情語」,其實都是「景語」。他們是合唱,只不過有人在前台,有人驚鴻一瞥,有人路邊走過。

Rosie姑媽,這個一出場就帶著時代感,彷彿活在記憶中的人,是《甜蜜蜜》中第一個帶著「愛情」元素出現的角色。可是,從頭至尾,她的愛情都是冷凍的狀態,而她卻用一顆熱乎乎的心在不時地暖它。電影中展示的照片,她年輕時傾國傾城,和她在晚年活得非常不堪,甚至要和妓女們共住在一起,形成殘酷對照。

而且,當她第一次和黎小軍談起威廉·荷頓時,我們就已經同情了她。她把威廉·荷頓的衣服給黎小軍穿,並笑著看牆上的照片,又看黎小軍,對他說:「總有一天他會回來問我拿(衣服)的。」又好像忽然發現了什麼,對黎小軍說:「你有點像他的。」黎小軍笑問:「姑父嗎?」隨即鏡中映出黎小軍完美儒雅的中國臉,可是與威廉·荷頓一點都不像。

這段對話雖短,痴情卻長,簡直穿過歲月。連黎小軍都要直呼他是「姑父」。這是荒謬的兩個字。只有痴情憨厚的姑侄二人,以假當真(黎小軍一開始對李翹的感情又何嘗不是如此?)。對威廉·荷頓來講,也許不過是「一夜情」。這樣的愛,開始時就已經結束了。只有Rosie一人還唸唸不忘。她或者正是因為生活的困頓,刻意要活在夢裡,或者真的因為是一見鍾情,從而時隔幾十年,都要在不相幹的中國人身上找一找「愛人的影子」。

黎小軍結婚後,他再來舊房子裡看姑姑,Rosie的身體已經很壞,連她的狗也老到「眼花花」。同樣很短的鏡頭裡,Rosie無限神往地再次回憶起威廉:「我認識他的時候,他正在香港拍《生死戀》,有一天我專程不上班,去舊山頂醫院看他拍戲。後來,他請我去半島吃飯……這一生我第一次去半島……」

最後一次,是黎小軍把自己和李翹的關係和小婷攤牌後,也是在黎小軍去美國之前,這時他來找姑媽,可是Rosie已經去世了。很低的鏡頭,拍出她的手垂在床邊,而她的狗嗅著,彷彿要喚醒她。這時候黎小軍推門進來。這樣的鏡頭語言是非常有層次和高級的,是一種只可意會的鏡頭語言。

孤獨的,懷抱著得不到的愛死去的女人;孤獨的,老去的狗;孤獨的,剛剛失去了婚姻和愛情的黎小軍。他們在此時相遇。

「我一輩子值錢的東西都在這個箱子裡。我最開心的那天,就是威廉帶我去半島吃飯。我趁他不知道,偷了我們用過的刀叉杯碟,現在偶爾拿出來看一下,仍然是開心的。可能威廉早已不記得我了。不過不要緊,我記得就行。現在我那麼老,那麼醜。他不來找我也是好事。」

鏡頭一一展示那些對Rosie來講視若珍寶的東西,過了幾十年,那些東西都陳舊了,然而卻彷彿可以沉澱出歲月的質感。姑媽Rosie的愛也層層堆積在那些不值太多錢的物器上面,如她對外人來說不值錢的愛情,於她卻是無價之寶。Rosie的遺囑也顯示她其實對這份愛很清醒,然而卻不想從中醒來。這是宛若茨威格小說《一封陌生女人的來信》中的那種愛──我愛你是我的事,與你無關。這也是人性的弱點。是一種無法挽救的自我麻醉。

電影很好地表現了人的脆弱,人的夢,那種即使明知是單相思,仍然一往無前、自欺欺人的堅定和從容。它是對這類人或這類感情最大的菩薩心──其實我們每個人在某個時刻,在某種程度上,都是Rosie。

我記得看過林太乙(林語堂女兒)回憶自己和威廉·荷頓在鷹巢共進午餐,是如何刻意打扮,結果卻臉歪嘔吐,大煞風景的。這和黎小軍的姨媽Rosie對威廉·荷頓的神魂顛倒如出一轍。這也使電影塗上了一層似假似真的氣質。它讓《甜蜜蜜》的整個基調的歷史感,不是靠生硬的史實,而是靠史實中的經歷者來銜接。

同樣,關於鄧麗君的濃重而又不時穿插的一筆,也為整個作品籠罩了「真實」的影子。可以說,電影史上,很多電影有讓虛擬人物同真實人物在作品中相會的手法,然而卻少有《甜蜜蜜》那麼清新、自然、浪漫,而又畫龍點睛。

《甜蜜蜜》不是把鄧麗君和她的歌曲當成一個噱頭來使用,而是讓它有機地與人物感情、故事情節融合在一起。

同時,這一個傳奇人物和她的歌曲的出鏡,她的幾首不同的歌曲《甜蜜蜜》《淚的小雨》《再見,我的愛人》《月亮代表我的心》,使整部作品充滿了纏綿又憂傷的調子。她的猝然落幕,甚至在最後促成了黎小軍和李翹的再見,這是一個同樣不可能的傳奇,然而卻充滿了憂傷和甜蜜的詩意。

當黎小軍在理髮店剪頭,當李翹隨著廣播的聲音穿越紐約的街道,最後停在路邊的商店櫥窗前,眼睛看著黑白電視機上巧笑倩兮的鄧麗君開著摩托,而如今人已成過往,我們的觀眾知道,她一定想起了她和黎小軍一起在香港販賣鄧麗君盒帶並最終虧本的雨夜,想起了黎小軍是如何與她躺在賓館的床上,哼唱《甜蜜蜜》給她聽,桌上還放了「以形補形」的雞爪;她也一定記得他們是如何路遇鄧麗君,黎小軍興奮地穿過馬路,去請她在衣服的後背上簽名,其後,他們又是如何再續前緣,卻終於在同一天,因為豹哥事發,又再次分道揚鑣……

歌曲和人物,不再是她歷史的碎片,而拼湊成她自己,是她十年來最痛徹心扉又無力回天的一段感情史實。(站在櫥窗另一端的黎小軍又何嘗不是如此?)

這部電影以編年史的體例出現,卻仍然是飄忽的散文,並不是結構嚴謹的論文。這使得它靈動而充滿生活感。

它在黑白片的基調中開始,告訴觀眾這是十年前的香港。隨著黎小軍從酣睡中醒來,扛著行李,迷茫地、跌跌撞撞地走下火車,整部電影開始。

電影是線性的敘事,最傳統的講故事的方法,毫不炫技。陳可辛是用最樸素和簡單的鏡頭語言,對這樣的十年中的人的故事進行詠嘆。同時,陳可辛也在非常細小的地方編織了他的用心。

比如電影一開頭,當黎小軍走上自動扶梯,此時的電影鏡頭從下往上,照出盡頭的一片白茫茫的陽光,這部電梯好像要開往天上去,開往霧裡去。陳可辛在此時運用了不可多得的雙關的手法,螢幕上打出主演的名字「黎明」,同時,以後將貫穿整個影片主基調的音樂聲也在此時響起來。

的確,這是一個開始,屬於電影的,主角的,一切的,新的開始。這兩個字出現的時刻無比之好。這是一個導演細密的用心。

隨後,導演用「黎小軍給小婷寫平安家書」「住在逼仄的空間」「經姑媽介紹找到了一份底層工作,卻是穿著姑媽認為最珍視的西裝去應聘」等情節,塑造出一個憨厚、隨遇而安、知足、涉世不深、努力鄭重的黎小軍。這讓黎小軍此後的一切發展,即便「出軌」,都可以得到觀眾較為寬厚的審視。

黎小軍在信中說自己「有單獨的廁所」,是「搞運輸的」,覺得「香港人很奇怪,白天不上班,而晚上打扮得漂漂亮亮的出去」,這些在今天看來令人失笑的話,在當時的那種情況下,也許正是黎小軍的懵懂、隔膜,是他眼睛裡的香港,而並非導演或編劇要刻意製造的幽默。這是電影製造過程中,兩種完全不同的境界。

刻意的幽默應該被認為是低級的,無論在什麼作品裡。它應該自然發生,並且不能多餘。《甜蜜蜜》做到了這一點。

電影進展了十分鐘之後,導演讓黎小軍和女主角李翹相遇。張曼玉扮演的李翹,站在麥當勞的櫃檯內,而黎明扮演的一身土氣的黎小軍站在櫃檯外,他們彷彿站在兩個世界,被中間的一個身份隔膜。不得不說,這是一個非常好的場景設計。

李翹先是慣性地問他吃什麼,當聽他吞吞吐吐,才抬起了眼睛看他。她的眼睛裡是一個年輕而土氣的大陸人,這讓她先有了三分瞧不起。張曼玉通過短短的問答,精確地塑造出一個非常「香港氣」的年輕女性。「不屑一顧」「不想糾纏」這種字眼,在她的眼神、形體、語氣中被讀出來,而並不是表演出來,既不突兀,也沒有不足。恰到好處。

當時作為演員的張曼玉,正在一段戀愛的短暫息影后回歸,演《甜蜜蜜》之前的她已經憑藉關錦鵬的《阮玲玉》得過香港金像獎的最佳女主角,也已經演過影史中最妖嬈風流又有情有義的老闆娘金鑲玉(徐克電影《新龍門客棧》),更早以前,《滾滾紅塵》《旺角卡門》也都讓她得到極高的讚譽。

這是一個戲路極寬,表演絲絲入扣,又好像雲淡風輕、不留痕跡的自然派演技女神。此時的陳可辛選她來演李翹,一個從北方到香港打工的、香港人眼裡的「北姑」,無疑非常大膽,也非常「好命」。岸西曾直言當初並不看好那麼洋派、現代的張曼玉可以演出李翹的氣質,後來演完了才發現張曼玉演的比她寫的還要好。時隔十幾年,在2015年重映《甜蜜蜜》時,陳可辛也感嘆於張曼玉的表演節奏和演技,覺得「出神入化」。感嘆一個在麥當勞擦玻璃的鏡頭,張曼玉都能演出層次和深度。

在觀眾的眼中,當然更是如此,張曼玉是不可替換的人選。「四大天王」之一、憨厚而勤力英俊的黎明,也是不可更改。後來黎明還演過張愛玲小說改編的電影《半生緣》中的沈世鈞,他的氣質的確就是書生氣,有些不夠那麼強。

更巧合和不可思議的是,《甜蜜蜜》中的黎小軍和《半生緣》裡的沈世鈞,還有一句相同的台詞,只不過一個是說,一個是聽。在《甜蜜蜜》中,黎小軍對小婷說:「小婷,我們回不去了。」而在《半生緣》中,曼楨告訴世鈞:「世鈞,我們回不去了。」同樣的令人百味雜陳的一句「回不去」,塑造出兩個不一樣的,卻都精彩的愛情故事。

在《甜蜜蜜》中,李翹和黎小軍的愛情,一開始甚至更像是利用的關係,或者是依靠的關係。這也非常符合異鄉人在外地打拼時那種下意識的尋覓和抓住。李翹帶著黎小軍去外教處報名,下課後李翹屢次想要一走了之,或不想理睬黎小軍,因為黎小軍代表了她最想脫離的那個群體──「大陸人」。直到黎小軍告訴她:「我有車」。

這是一段關係非常符合人物性格和身份的開始。也正是這次開始,讓李翹放下防備。當李翹坐在黎小軍自行車的后座,告訴他,在香港,這不叫車,而叫單車時,黎小軍關心的卻是「這種感覺,好像天津一樣,你比我愛人重」。

李翹的眼睛中,原來是更實用主義的,而黎小軍卻時刻都是浪漫主義的。這讓李翹一下子放鬆下來,也似乎確認了黎小軍這個人對她的「無害」,她在後座哼唱起了《甜蜜蜜》,黎小軍隨之附和。風從車邊吹起黎小軍白色襯衣的下擺,好像飛著的鴿子,這與多年後,李翹被當作非法居留遣返,車上忽然看到黎小軍穿著白襯衣,騎車一閃而過,而她推開門急追,形成了不留痕跡的對照和呼應。一個甜,一個酸,一個在身邊無比真實,一個卻百般追也追不到。

這時,也是電影中第一次響起《甜蜜蜜》這首歌曲。

兩個完全不像的人,他們開始更多的把生命糾纏在一起。此後的很多細節,是屬於他們的私生活,私體驗,也打上了香港歷史和舊時代的種種印記。此前黎小軍驚訝於李翹能夠使用的BP機,李翹幫黎小軍租的錄影帶,雨夜喝的維他奶,炒股,排隊,談到香港的回歸,談到大陸人占香港人口的五分之一……這種種構成了一個社會畫卷徐徐展開的底子,卻毫不刻意。就像當年的人生活在其中一樣,可以是魚不知水的。

也正是在此時,觀眾眼中的黎小軍和李翹變得如天造地設。因為導演的視角,我們已經原諒了黎小軍有女友,甚至和他一樣陷入矛盾和掙扎之中。我們徹底與他產生了「共情」。我們開始在潛移默化中,用「人性」的眼光,而不是「觀念」和「道德」的較為道學的眼光來看待這一對很像情侶、很登對的男女。

尤其是當李翹在賣鄧麗君盒帶的投資失敗後,無意中說出自己的內地人身份,黎小軍也講出「你討我便宜更多點」,「我擔心我不讓你佔我便宜,你就不來找我,那麼我連香港唯一的朋友都沒有」這樣可愛和可憐的話時,兩個人的距離又再一次的拉近了。

李翹接著說:「其實我在香港也沒多少朋友。」隨後,兩人不敢直視,同時飲維他奶,電影給出了中景,我們看到他們所有尷尬的細節。那一分沉默,樸素而又感人。

此後,陳可辛對於逼仄空間的運用,堪稱絕佳的處理。

兩人在1987年的年宵夜,或蹲或坐吃兩碗湯圓(影片中稱作餃子,是一個瑕疵。如果設定黎小軍是無錫人,過年倒真是吃湯圓而不見得要吃北方的餃子),後來又一起洗碗。然後是李翹要走,黎小軍給她穿衣。這一段拍得很樸素,然而看得人心怦怦跳。兩個人明顯已經意亂情迷,卻還要裝作克制和清醒,這是很多電影都拍不出的那種細緻趣味。

這也是屬於東方的那種情感的發展,不是火辣辣的,快刀斬亂麻的,荒疏無味的。在這個逼仄的空間中發生的故事,與後來黎小軍、小婷、李翹他們在一個人擠人的過道寒暄,具有同樣的妙處。

這一處的逼仄,使人感覺,天地為之一滿,裝不下那麼多的情愫;後面的逼仄,使人感覺,即使是那樣擁擠的空間,人心照樣是填不滿的,有無法慰藉的孤獨。導演對空間的運用,堪稱精到。

也正是這一夜,使黎小軍和李翹跨出了對他們具備著重大意義的一步。黎小軍從此以為對李翹充滿了責任,李翹卻仍是強烈清醒地克制著自己的感情。第二天,發生在麥當勞裡的兩人對話,再一次揭示出兩人的不同。一個要替對方還錢,一個覺得只是吃了一頓年飯,談不上責任。編劇在此後的一段新年祝福中,運用不著痕跡卻石破天驚的手法,進一步顯示了劇本的高超。

黎小軍站在當地,笑著說「李翹,新年進步」,這是多麼憨厚的一笑。鏡頭切換到李翹,李翹正在擦玻璃,一轉臉,也下意識地笑回說「恭喜發財」。隨後他們又繼續了這個祝福的遊戲:「一帆風順。」「事事如意。」「龍馬精神。」「如意吉祥。」「大吉大利。」「萬事順意。」直到李翹頓了一頓,說出「友誼萬歲」。

這連珠炮一般的、音樂一般的祝福結束了,轉入冷清的、灰色的情感真相;這旋轉的令人陶醉的華爾茲結束了,音樂戛然而止,進入空寂。這也如同噼噼啪啪的鞭炮放完了,徒留一地沒有意義的紅紙屑。

不過,劇本並沒讓他們的關係就此斷裂。

黎小軍如姑姑Rosie一般的活在夢想與希望中的樂觀和隱忍,讓這段關係繼續保持下去。這兩個人,一個糊塗的情種,和一個自以為清醒的拚搏主義者,沒有他們自以為的那麼有著分寸,而是像兩匹馬陷入沼澤,隨著他們越來越多的交集,而無限地滑進去、陷進去,甚至直到買兩個金鐲的場面出現,第一次使李翹感到無法在這段感情里呼吸了。

劇本的細緻和真實感,用這樣不落俗套的手法創造出來,並且直抵了人心的最深處。李翹撫摸著酸痛的手腕,一臉沮喪和傷感地走在香港的街頭。此時她經歷了炒股的失敗,按摩房的勞累,黎小軍無意又好心的傷害,她邊走邊對黎小軍說出一番掏心掏肺的話:「我們理想不同的,我們是兩種不一樣的人,其實我現在去什麼地方,做些什麼,我完全不知道。我很沒有安全感,我不喜歡這種感覺。」

緊接著,她又說出更現實,也是更沉重的話:「黎小軍同志呀,我來香港的目的不是你呀,你來香港的目的也不是我啊。」

這句話像五雷轟頂。看到這裡,多少人心中要驚呼。多少無趣的現實,假「意義」和「目的」的名義而行。這裡是把「愛情的意義」與「生活的意義」加以對立。只有兩難的抉擇,才是真正的哲學命題。

陳可辛此後的電影,尤其是最近的一部《親愛的》,也想把主人公推入兩難,但是遠沒有《甜蜜蜜》來得這樣渾然天成,飽滿結實。

後來,李翹與黎小軍在他的婚禮上再見面時,李翹已達到了她那個看上去想要達到的、來香港的目的,但是隨後,她邊吃水果掩飾尷尬,邊說了這樣的一番話:「我跟媽媽說,我終於做到香港人了。不過媽媽看不到新房子,房子還沒蓋好她就去世了。」

這是用主人公自己的嘴,否定了自己。在這裡,給予觀眾內心的震動,也是顯而易見的。這也像主人公南柯一夢,猛然醒來。此後的兩人,因為路遇鄧麗君,也因為這種塵埃落定,再次走進兩人一直開房的那個房間,也彷彿已經過了一輩子。

《甜蜜蜜》演了屬於黎小軍和李翹的十年,如果非要粗暴地用一句話來概括他們的走走行行,也無非是他們再次相逢時在賓館的床上說的那句:「我們終於都失敗。」

這部電影中這種精彩的橋段可謂數不勝數,最催淚和令人產生人生蒼茫之感的,也是俯拾皆是。它不僅集中在男女主角身上,姑媽、芥蘭、豹哥的結局同樣使人唏噓不已。

比如李翹在車上看黎小軍帶著背上的簽名越走越遠,忽然茫然若失,不小心把喇叭按響,真是堪稱電影史上最巧妙、最令人盪氣迴腸的情節轉折之一。而他們此後在房間的對話,也具備人和物合一的意義。他們躺在熟悉的賓館的熟悉的床上,一個已經獲得了物質成功,一個已經結婚。

「這間房間好像裝修過。」

「天花沒換過,那個……廁所翻新了,換了地毯。」

「床呢?」

「記得這塊膠布嗎?床是我們的。」

「其實這個房間沒有什麼是我們的,黎小軍同志,你有什麼打算?」

「我不想再騙自己,我會去找小婷。」

「我呢?」

「你自己決定。」

「我想每天一睜眼就看到你。」

李翹眼含淚光。鏡頭給了他們特寫。那是一種迷茫的,無著落的,想要深入對方內心的探尋感。而這間房子,就是寓言,代表著這兩個人的心──裝修過,但也有沒變的地方。

電影中的豹哥由曾志偉飾演,這也是他第一次在螢幕上飾演黑社會老大。在曾志偉的身上,原有的氣質更多的是搞笑的、滑稽的、小丑一般,即使再進一步,收斂下他自身的氣質,也不過是一個個子矮小的普通人。然而在這部電影中,他和黎明、張曼玉組成了一個如京劇中的花臉、小生與花衫的組合,小婷的角色則類似青衣,不過是一個非常乏味的青衣。所有的戲都集中在曾、黎、張三人的身上。

曾志偉在這個電影中,同時塑造出小孩、小丑、花臉的三種性格,這讓他塑造的豹哥既粗魯兇狠又不失天真,既大大咧咧又心細如髮,既身形矮小又頂天立地,他比起膽小的、有些懦弱的黎小軍,更加有男人氣。即使落魄,也能放得下。這一個角色也可以說是曾志偉從影至今扮演過的最出色的配角。

尤其他在船上對李翹說的:「傻女,聽我說,現在立刻回家,洗個熱水澡,明早起來,通衢都是男人,個個都比豹哥好。」大氣落拓,擲地有聲,令人落淚。

及至後來,他說:「兩年六個埠,走不動了。」再到後來,他在紐約街頭等李翹洗衣服,卻被幾個黑人小孩開槍打死──只為了一塊手錶。

這是對人物一生重要時刻最簡潔的白描。刷刷幾筆,把一個人從意氣風發寫到窮途末路,再到黃泉路近,令人驚,令人嘆,令人悵惘。這樣一個地方江湖上的老大,落魄至此,自從坐船出來,一路如繁花開盡,從春天走進冬天,終於客死異鄉。

此後,也正是在這裡,張曼玉奉獻出香港電影史,乃至世界電影史上最厲害的一段演技。

當她在停屍房看到豹哥的屍體,讓人翻過來。然後她對著豹哥背後紋身處的米老鼠,情不自禁笑了一下,甚至尷尬地看了兩邊的人,彷彿是掩飾說:「你看他那麼滑稽。」然後,她開始哭出來。無法抑制地哭。怔怔地哭……

這一段表演華彩而不失淳樸,層次豐富而不嫌刻意,順暢自然,渾然天成。即使把這一段稱為「神一般傑出的演技」都不顯得過份。它應該是影史上最出色的哭戲之一。

可以說,在這部電影中,除了扮演「小婷」的楊恭如的演技使人跳戲,整個人單薄無力以外,其他所有的演員,幾乎都是神采奕奕又符合人物的。如杜可風、姑媽、芥蘭、餐館老闆,也都極為出色。這樣好的班底,不得不說是陳可辛選人精到,眼力過人。這和他後來另一部愛情電影《如果·愛》選中張學友、金城武和周迅這三個氣質很難融合,令我覺得兩兩不搭的組合不同,顯然當時的陳可辛在藝術創造上,更加感性、敏銳。

2012年.香港文化中心辦「陳可辛電影回顧展」,我正好在香港,連忙買了票趕去觀看《甜蜜蜜》。在這次回顧展上,我不僅看到了我最愛的這部十六年前的電影,和電影中很多道具的展覽,也看到了陳可辛的一頁手稿。

上面說:「我知道很多人都希望我再回去拍《甜蜜蜜》那種電影,但其實我已經拍唔到了,因為人是會變的,不同階段做不同的東西……」

看過這一頁,我非常失落。因為我覺得《甜蜜蜜》到達的高度,至今還少有人補上。如果不是陳可辛本人來補,還有誰能拍出這樣細膩、豐富、歷史感與個人史並重的情懷電影呢?

後來我看到的他的片子,尤其是最近的兩部,使我覺得他作為藝術家的視野沒有之前那麼單純了。一部藝術作品,當你想要討好和迎合的時候,已經失敗了一半。

文章的最後,讓我說說在《甜蜜蜜》中,讓我每次看都無法自抑的一個情節──張曼玉在紐約街頭對黎明白襯衣身影的追逐。

在那一段里,陳可辛使用的音樂──這部電影的主調音樂──烘托氣氛到達了一個頂峰。張曼玉穿著極簡單的風衣,披頭散髮,皺著眉頭,沒命地跑在路上,只為了眼角里偶爾看到的那個黎明騎在單車上的白襯衣。她要追到他。

那是所有的落魄、所有的無望幻化成的希望,它可能真的發生過,也可能根本只是幻覺。我們所有的人,都經歷過這種「上窮碧落下黃泉,兩處茫茫都不見」的,對某個人、某種情感、某件事情、某種理想的追逐吧?我們的一生,也都是在這種看似沒有希望的追逐之中度過的吧?

陳可辛此時的鏡頭,也調戲觀眾到了小說一般高妙的境界。白襯衣像是神的翅膀,又像是真正的愛情,乍離乍現,欲拒還迎,彷彿觸手可得,又瞬間不見蹤影。

人間多少的事情是這樣啊!以為他就在身邊,然而他聽不到。以為他走遠了,其實他就在你背後剛剛駛過。但是,就因為這樣要放棄嗎?

這個電影呈現出的類似這樣的鏡頭,永恆地存在於我的記憶中,等我無助時,可以拿來慰藉……

這就是香港二十年前拍出的,至今仍然是最優秀的愛情和人生電影之一。它如同日光,永不會過時。 舉報

評論