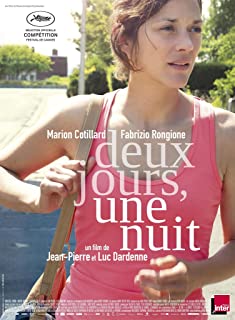

電影訊息

電影評論更多影評

2015-04-20 04:14:37

Deux jours, une nuit之後想到

1、故事梗概

電影講述了一位女工,病假歸來後卻被告知自己被投票解僱了。16個人在獎金與解僱她之間,一致選擇了後者,這讓她心灰意冷。她說服老闆,在週一重新投一次票。她有兩天時間讓大家回心轉意:登門拜訪,打電話,做他們的思想工作。最後,16個人中有8個支持獎金,8個支持她。不是多數票的緣故,她註定要被解僱。故事的轉機在於,老闆最後說,為了考慮工友的工作情緒,大家可以獲得獎金,她也可以留下,只是支持她的一個黑人臨時工將不能跟工廠簽訂新的合同。女主角回絕了這個決定。

2、電影結構

我們可以給這個故事貼上兩個字的標籤——「說服」,看到了12 Angry Men的影子。與後者不同的是,每個敘事單元的劇情一定程度上是孤立發展的,彼此之間不會有太多的聯繫。同時,每個小故事的結果往往已經註定,或者說,我們看不到轉變決定的可能,有限的轉變也不豐滿,每個人一出場就預示了某種結果的必然。黑人的抉擇倒是留給觀眾更多的想像,構想他經歷了怎樣的心理鬥爭,但也只是單薄一人。就故事的主題而言,也沒有後者那麼嚴肅——司法公平;如果歸結為個人利益與道德訴求的角力,則有落入宏大敘事、脫離文本的風險。

觀影過程中,主人公最後的結局縈繞心頭。設想了如下的可能:

(1)改變了大多數人的看法,最後成功留下。如果是這樣,那這部電影完全不值一提。

(2)沒有改變多數人的想法,她在利益博弈中失敗,被解僱了。如果是這樣,那這就是一部非常現實的悲劇。

(3)工頭Jean Mark的」恐嚇「被揭發,皆大歡喜的結局。好在不是這樣,不然就流於荒誕。

這個結局,多少令人意外,倒也合乎情理,比我想到的都要好。。

3、矛盾衝突

影片中呈現的矛盾值得玩味。

(1)個人利益與他人利益(自我道德)

我們設身處地,做出抉擇並不困難。自己生活拮據,卻發揚」精神「,不現實。而那些所謂的好意,或是讓生活背景有意無意地隱退,或是某種感恩回饋的自我救贖,或是乞靈於宗教的心靈安慰——無一例外,個人利益是消解甚至忽視,而非參與到這個博弈過程中。這種考慮似乎過於嚴苛,即要求更」大我「、更」高尚「的決定是建立在充分考慮個人利益的基礎上。退一步講,」倉廩實而知禮節「的道德前提絕不是空穴來風,我們也可以像主人公那樣,對那些支持獎金的人,給予一定的寬容與理解。

(2)個人與集體

這似乎是難以違拗的。投票人的身份在行使集體權力的過程中被抹殺了。任何旨在表達個人情懷的東西,都將被視作」異端「。被定義為異端的後果,是遭到驅逐。當然,我們沒有看到電影本身所呈現的某種尖銳的對立,我們可以構想出這種矛盾的必然性。黑人說他在信仰的驅使下,傾向於做出有利於主人公的決定,但這背後的風險,他也言明了:就是被孤立,最後無法獲得合同。毫不誇張地說,這是集體權力對個人意志的無情強暴。

(3)希望與絕望

圍繞希望與絕望的鬥爭,主人公的轉變,使她的形象立體而豐滿。

她的無望是多元的:同事的否定、疾病而產生的自責、藥物難以修復的生命的窘態、對同事生活的不易的共鳴、被拒絕後的懊喪、源於自己的紛爭的負罪感、與愛人感情的冷淡——這一切都加速了她的自我否定:沒用的,我做不到。安娜卡列尼娜開頭,近乎真理性地宣揚了:不幸的家庭各有各的不幸。這種不幸,建立在對社會底層人群的現實主義的聚焦上,流露出社會的絕望感。

她的希望,或者說社會的希望,是時隱時現的:因為過去的一個好意而收穫的感恩的回報、可愛的孩子與支持自己的伴侶、吃下過量阿普唑倉後親人的陪伴、搖滾音樂下的暫時的宣洩、8個人的支持。

這種希望與絕望的交織,是起伏的,不定的,但導演有意在最後,回歸到一種對人與人關係最美好的寄託上。

主人公最後在電話裡說道:打了一場漂亮的勝戰。為什麼這麼說?不是要開始找工作了嗎?我們或許可以這樣解讀:片子一開始,女主角就對她的愛人說自己很孤獨,她收穫了存在意義的滿足——這種滿足不關乎物質,是被信任與關心的溫暖。這是一個自我開導的過程,這是一條始於Deux jours, une nuit的路。

評論