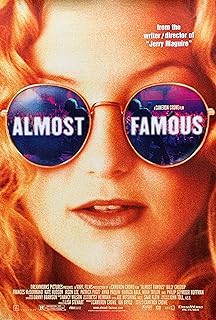

電影訊息

電影評論更多影評

2015-04-21 00:38:30

兩條線的交叉點,是一顆不肯媚俗的心

題目起得好老土,姑妄言之吧。

這半年看的幾十部片中,難得有笑有淚看完還很舒服的,兩部都是卡梅倫·克羅的作品,一是《甜心先生》,一是《幾近成名》。

看的時候沒有意識到它們出自同一人之手,只覺得從敘事線索來說都有種走鋼絲走得跳躍又輕巧的感覺。故事一會兒這樣一會兒這樣顯得很隨意,可是又不散,中間大量抒情段落很感人,也沒啥敘事功能,放在裡面也不會突兀。跟我們以往所熟悉的劇作方式太不一樣,可是段落與段落之間卻銜接得很緊密,既有人物,又有故事。不得不說是劇本上的創新,難怪兩部片子都被提名奧斯卡原創劇本獎。

下面說幾點對我最有啟發的:

一,人物前史直接放在開頭。這片的前15分鐘,都在講男主人公童年的經歷,跟主要情節關係不大,一般我們做劇本時,會考慮乾脆刪掉,開場後快速進入主題。可是《幾近成名》卻花了不小的篇幅去講主人公的家庭出身、他奇怪的老媽、他關於成長的渴望、他喜歡搖滾的姐姐。這些對形成他的性格都有影響。所以這樣一個開頭,就很容易往個人傳記片上走。後來也確實證明了,這片從情緒上和主題上,就是一個講述個人成長的傳記片。儘管後面的主要劇情是以公路片的方式呈現的。

二,從始自終的家庭線。拿掉可不可以?其實不影響主線。但是放在這裡,這條線索可以看作是男主內心線的外化,他的成長,體現為與原生家庭的關係,從懵懂聽話,到有了自己的主意,最後和解,這麼一個過程。另外一個作用,是和主題有關的,我們能感覺出,這個主題絕不是單純講搖滾精神的,而是以一個既懂搖滾又是圈外人的視角,去「單純地」體驗。母親代表的無疑是對搖滾有偏見的那些傳統保守者,深受母親影響的男主,絕對不會做出「嗑藥」這些出離主流價值觀之外的事,對人(友情、愛情)懷有純真的情感,也就是俗話說的「老實孩子」。家庭線對塑造這個老實孩子太重要了,也為我們帶來了一個獨特的視角。

三,似乎開放的結尾。在看此片時,我數次被迫中斷去幹別的事,在幹別的事時又忍不住一直掛念此片的故事,猜測會以怎樣的方式結尾。如果是以公路片的方式,那就是搖滾樂隊在結尾大獲全勝,男主寫的報導助樂隊一躍成名,男主與女主有情人終成眷屬。如果以傳記片方式結尾,那就是男主通過這段經歷體會了人情冷暖、見識了世間百態,然後靠著友情、愛情,突破自我,實現夢想。這兩個結尾其實都挺爛俗的,屬於可預期的高潮。我就好奇編劇會把這片的結尾編成啥樣。就是這個好奇讓我一次次擺脫中斷帶來的困擾看到最後。坦白地說沒有特別的驚喜,但目前的處理確實比上面兩種猜測來得高級和脫俗。它切斷了公路片的進程,在臨門一腳時收了回來,回歸個人傳記片的脈絡,又保留了公路片的情節線索。也就是說,這個結尾用成長片傳記片的方式,去完成了公路片的結尾功能,而且高級的是,每個人(每一個主要人物!)都因此有了人物弧度!我們沒有看到大獲全勝般的「成名」,但看到了人物的成長,使得他們都各得其所、「幾近成名」,這實在是太棒了!

四,類型的混搭和主題的有效闡釋。採取這種混搭類型的方式,難點在於如何將兩種敘事揉在一起,而非各是面和心不和的兩張皮bia在一起。編劇的牛逼之處,就是我們老生常談地follow your heart!他沒有被類型操控,沒有被套路侷限,而是緊隨心聲,緊扣主題,採取一切手段來表達一個核心思想。這個思想,不僅僅是成長,也不僅僅是搖滾,而是關於搖滾的人生,與人生的搖滾。我為之起名:兩條線的交叉點,是一顆不肯媚俗的心。

評論