2015-04-23 18:06:42

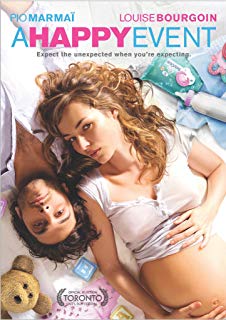

幸福的事

************這篇影評可能有雷************

(2012-04-22 21:16:17)

自打昨兒看完了這部電影,腦子裏還是迴旋不斷其中的情節。法國電影似乎縂不外乎那幾個套路,雜糅在一起的幾個故事或者像紀錄片那樣的單個故事,這部電影顯然走的是近乎紀錄片的那條路子。

從用影碟名字代替言語交流的開端,到紛繁複雜擰巴的後段,委實讓我想起了高玆的L'histoire d'amour(翻譯的版本把它譯成了「情史」,史的範疇太過廣,雖説他也試圖從哲學的高度來概括愛情,但是説到底也不過是陳述那段任憑再努力也沒有美好結局的愛情故事,何況「histoire」本來就是故事,不是歷史,我至今仍然覺得書的名字翻譯的有些過了,不過從噱頭看,著實很吸引眼球)。

愛情從一開始就是美麗而純粹的,有時我覺得,是現代人把愛和性給扭曲了,電影裏給了我來自原始的震撼,聽著女人公赤裸地置身於男人公的身下,用迷茫而堅定地眼神看著對方,說:上我吧。

愛很多時候,就是一種生理需要。

英文裏叫make love,

法文裏叫faire l'amour,

中文裏叫做愛,

不同的語言,相同的動賓結構,一樣是「做」加上了「愛」。

人自巴別塔一段經歷開始,就被各自獨立的語言分割開來,可是追根溯源或者同歸的殊途,都發現了有些事情是從同一個起源發展開來,或者回歸到同一個本源。

忘了從什麽時候開始,不愛看國內的電影電視劇,雖説電影電視劇是生活的縮影,國內電影電視反映的情節儅屬最接近我們生活的。然而宏大的背景、奢華擺設、不可能有的人際關係逐一脫離了真實,而繼續厚著臉皮裝得很真實的片子,只能逐漸脫離其可觀性,情節不足者,奢侈補足,那麽變態。

更變態的是,電影電視媒體用它潛移默化的作用,薰陶著每個觀衆,作用於反作用後,電影電視裏的反常態成了常態,從非主流成了主流。

還記得我曾寫過的一個嫁給了法國男人的同事,關於她和他當年直到現在的生活,她也不過輕描淡寫地說:我嫁給他的時候,他什麽都沒有,現在不過是生活逐漸好起來罷了。現在他們有什麽:在東部華僑城附近租了一套靠海的別墅,在別的城市有幾套房子出租,先生是香港公司外派到國內工作。我喜歡的總是同事那種淡然的從容,無論是生活還是二人的性事,有一種自然而然隨遇而安的態度。

電影裏有著差不多的情節,兩個人住的時候男的打著影像店的零工,女的哲學博士在讀。等到女的大腹便便即將生產,兩人都覺著房子不夠的大的時候,商議著從三樓的一居室換租到二樓的三居室,男人也從零工轉到了辦公室當起了白領。或者唯一就是這一點,我覺得有些浪漫主義了,能從零工跳到寫字樓,能從一居室轉至三居室,我不知道此舉在巴黎的難易程度,至少對我而言,在深圳是真心有難度的。

然而這並不影響可觀價值,彼此都在為愛和愛情的結晶犧牲和努力,承受著本不應該承受的壓力和煎熬,難能可貴。

從生產開始,一切近乎紀錄片,看著一個女人從懷孕到生產後的種種變化,女人似乎從某個時刻就不再是女人,而是一個被身體裏某個寄居者控制著的生物,隨著荷爾蒙的高低起伏情緒波動不止,荷爾蒙告訴她需要性,她就飢渴萬分;荷爾蒙告訴她不需要性,她的身體便沒有任何反應;荷爾蒙告訴她痛苦,她便淚流滿面;荷爾蒙告訴她歡喜,她便笑得前仰後合。

不受控制,像個精神病患一般。

後來因為不堪育兒的精神壓力,女人在爭執後選擇離開,回到她最不敬佩的母親身邊像孩子那樣生活一段時間。在此之前電影裏提到了分手,可是卻沒有累述離婚的場景,這是我喜歡法國電影的另一個理由——弱婚姻化。不一定要結婚才能如何,關係裏沒有一紙婚書的約束,愛是唯一的維繫,人來人往間自知真愛的份量,如果非說法國人浪漫不可,這個現象便可見一斑。

電影到了最後,應和了我對愛的某種概念,不是彼此依附,而是彼此獨立卻彼此靠近彼此想念,從內心深處呼喊的Jet'aime,或者只用一個眼神,便能夠確認二人仍舊深愛對方,而人都是自由的,要不要重新開始是可以選擇的,才顯得愛彌足珍貴。

從一開始的極致噩夢到後來的月球旅行記,再從自由的人到幸福的事,每次法國電影巡展都給人同樣的感覺——Il y a tourjourdes surprises(驚喜不斷)

如果下一年還有,我希望能把巡展的電影都看完了。