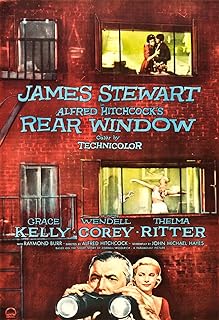

電影訊息

後窗--Rear Window

編劇: John Michael Hayes

演員: 詹姆斯史都華 葛麗絲凱莉 Wendell Corey Thelma Ritter Raymond Burr

后窗/AlfredHitchcock'sRearWindow/Fenêtresurcour

導演: 亞佛烈德希區考克編劇: John Michael Hayes

演員: 詹姆斯史都華 葛麗絲凱莉 Wendell Corey Thelma Ritter Raymond Burr

電影評論更多影評

2015-04-26 11:30:40

希胖的赦免

在電影的奧林匹斯聖山上,希區柯克絕對不是宙斯或阿波羅這樣高大俊美、超拔出世的神祇。他的電影裡鮮見神意的降臨,恰恰相反,兼具藝術性和商業性的希區柯克電影,只活在充斥著各種慾望的人世。好萊塢金髮女郎和懸疑驚悚的絃樂是這些慾望的符號,對人類靈魂的弗洛伊德式解剖才是希胖電影的精神。他用光影刻畫出一個慾望主導的決定論世界,使觀眾得以逃離現實中虛偽的道德,戴上「巨吉斯的戒指」。在這之後,我們卻很難弄清他究竟是對此同情地付之一笑,還是在自己不合時宜的大菸斗後面,輕蔑地冷笑。

上映於1954年的《後窗》在IMDB排名中位列前13,在希胖的所有電影裡排名最高。在我個人看來,它確實也是觀賞性最強的一部。它沒有《西北偏北》里普通人突遇致命危險的戲劇性橋段,沒有《迷魂記》里神秘勾魂的愛情故事,沒有《驚魂記》里血腥謀殺的感官刺激,沒有《群鳥》里荒誕不可解的末世困局。整個電影發生在一百米以內的日常空間裡,觀眾看到的是瑣屑得不能更瑣屑的生活瑣事。但是希區柯克僅僅通過鏡頭的推拉搖移,就讓被縛在螢幕前的我們進入了螢幕中的世界,而電影帶來的巨大興奮使得我們無法抗拒,甚至在數年後回想起來依舊唸唸不忘。

亞里士多德在他的《倫理學》里定義了三種生活方式:享樂的生活、政治的生活和沉思的生活。在他看來,純粹享樂的生活只考慮個人慾望的滿足,是最低的。「一般人顯然是奴性的,他們寧願過動物式的生活。」兩千多年過去了,亞里士多德對多數人的判斷似乎依然成立,甚至所謂的「菁英」也概莫能外。但對于思想世界來說,慾望不再是可以被輕易否定,然後一筆帶過的問題。回溯弗洛伊德、拉康、齊澤克已降的思想家的理論脈絡,慾望已然成為他們視野里研究的主體對象。在他們的努力下,「慾望」的意涵被一步步澄清,而深受弗洛伊德影響的希區柯克或許就是憑藉對人類慾望的精準把握,確立了自己懸疑電影巨匠的地位。

「後窗」,首先是人類建築,尤其是現代人類居所必不可少的部份。今天,看似氣派的摩天大樓里是一個一個逼仄的小隔間,蝸居其中的人們支付了昂貴的租金,實際上過著與《雪國列車》中尾車乘客相類的生活。《後窗》的故事發生在上世紀五十年代的紐約,男主角居住的公寓和今天的住宅樓相比,人情味已經很濃:相對的兩幢樓只有三層樓高,一條小巷和市區直接相連,樓不住客們親自侍弄的小花園看起來溫馨又可愛。鄰居之間雖然算不上親密,卻也偶有交流。在影片的一開始,希區柯克就運用足以載入影史的長鏡頭,在搖移變換之間,框定了整部電影的看似侷限的物理空間。在這塊百米見方的畫布上,希區柯克獨具匠心,開了一個「後窗」,使得影片空間實現了N維展開。由於骨折在家休養的攝影家Jeffery(詹姆士 Stewart飾)無法如他所願去野外攝影,百無聊賴地坐在後窗旁,終日以偷窺對面樓裡的住客為樂:喜歡睡在陽台、養一隻心愛小狗的夫妻,每天做著有氧運動,被眾多男子愛慕的社交女王,時而憂鬱時而頹廢的作曲家,新婚燕爾的恩愛小夫妻,每晚身著盛裝與自己約會的Ms. Lonelyhearts和一對看起來不那麼和睦的商人夫妻。

這樣的敘述很難不讓人想到《愛在黎明破曉時》中Jessie(Ethan Hawke飾)的狂想:「我想像中自己想要製作的節目會持續一整年,每天24小時……每個人拍一部24小時長的紀錄片,捕捉他們自己身邊真實的生活。」Celine(Julie Delpy飾)對此卻沒有那麼狂熱:「我能想像:24小時的無聊生活加3分鐘的性愛,並且男主角之後馬上睡著。」實際上,她以紀錄片內容的可欲性為標準,恰恰忽視「窺視」行為本身的可欲性。打個不恰當的比方,如果Celine坐在電影院裡觀看《後窗》,她說不準也會被看似「無聊至極」的開場吸引。拉康通過對人6-18個月「鏡像階段」的生動敘述,刻畫出一幅獨特的慾望圖景:我們的眼睛實際上是最大的慾望器官。窺視給人以快感,這對於現代人來說實在太容易理解。在網路自媒體席捲全球的二十一世紀,人們正日益步入拉康的話語世界。缺乏真正深刻心靈交往的人,渴望通過偷窺接近他人的內心世界:因為從「後窗」看到的是人們隱秘的一面,與我們在日常生活中看到的他們大相逕庭。但轉向窺視的結果依然令人遺憾。

《愛在》三部曲講述的美好愛情是如何生根發芽的?Celine的一句台詞或許可以作為一個答案:「我真的相信,如果上帝真的存在,他不會是我們中的任何人——不是你,也不是我,而在我們之間。」正因如此,偷窺無法造就浪漫愛情,因為它不是兩個人的互動,參與者只能是窺視者本身。《後窗》中的Jeffery在家養病近一個月,後窗外的風景是他唯一的慰藉,他的窺視成為戒不掉的癮。後窗展現的美妙風景稀釋了他的無聊,卻沒能帶走他的麻煩。他對身著華服、優雅精緻的完美女友麗莎(Grace Kelly飾)依舊不滿,他在女友面前舉起酒杯,與寂寞芳心小姐遙相祝酒,卻選擇對如膠似漆的年輕夫妻視而不見。拉康認為,在窺視的過程中,窺視的主體會不由自主地將自己的慾望與想像投射到對象之上。如果說,對房客兩性關係的看法暗示了Jeffery對當下戀愛關係的不滿和對理想伴侶的期待;那麼對商人丈夫謀殺妻子的推測則明確對應了Jeffery對婚姻不幸的預判和對冒險生活的渴盼。

有人認為,《後窗》中的女性角色,從Ms. Lonelyhearts、社交女王到麗莎無一例外地象徵著男性窺視的慾望對象。並將二人感情的升溫和麗莎逐漸步入Jeffery窺探視野的過程聯繫在一起,認為該片存在潛在的男性中心主義傾向。我認為,這樣的分析未免以偏概全,失之偏頗。法國新浪潮電影先驅特呂弗對《後窗》有過這樣獨到的評價:「使我感到無比震撼的是:在他的影片中,所有的愛情場景都拍得像兇殺的場面,而那些兇殺的場面又都像愛情場景……」麗莎和護士Stella一樣,擁有超凡的直覺。無論是經濟形勢還是案情真相,本來對女性直覺持懷疑態度的Jeffery和Doyle最終也不得不承認她們的聰慧。麗莎為了獲悉案情真相冒險奔波,她因為激動和奔跑而顯得紅撲撲的臉蛋之後的鏡頭,是Jeffery的面部特寫:我們看到的是一雙寫滿愛意和欣賞的眼睛。正是麗莎在這場意外的兇案中表現出的敏銳、智慧和勇敢,使得來自「另一個世界」的Jeffery又一次愛上了她。

經典由於對它一次次的詮釋而永保青春,詮釋則因為作品主題的豐富性永無止境。作為一部懸疑犯罪電影,它的犯罪是雙重的:Jeffery的偷窺癖犯罪和商人丈夫的殺妻犯罪。相比之下,偷窺似乎不算是什麼大罪,卻也不是什麼光彩的事。在影片中,護士、女友和偵探都批評過Jeffery的癖好,到最後,他們卻成為了和Jeffery一樣的偷窺者。比殺人罪重於偷窺癖的道義原則更根本的,是所有人都無法逃脫偷窺的誘惑,包括螢幕前的我們。這實在是希區柯克對電影的一個隱喻:看電影就是偷窺,而且這種偷窺是先在於電影本身的。螢幕就是迷影之人的後窗,透過它,我們窺視在創作時就以被窺視為目的的電影作品。這樣一種具備「偷窺」原罪的藝術形式怎麼可能嚴肅探討「偷窺」的倫理學問題?影片最後,一切回歸微妙的平衡,Jeffery終於把椅子轉向室內,和女友麗莎相互諒解和遷就地過起了日子。但迷影之人的後窗之旅卻沒有終結,Jeffery骨折的另一條腿,大概是希胖對愛電影偷窺癖的幽默赦免。

評論