電影訊息

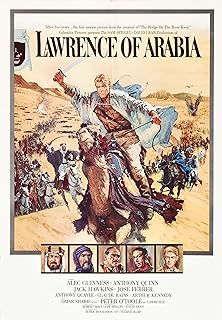

阿拉伯的勞倫斯--Lawrence of Arabia

編劇: T.E. Lawrence 羅伯‧波特

演員: 彼得奧圖 亞歷堅尼斯 安東尼昆

阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄(港)/阿拉伯的罗伦斯(台)

![]() 8.3 / 315,980人

216分鐘 | UK:228分鐘 (director's cut) | UK:187分鐘 (1970 re-release) | UK:210分鐘 (original version) | UK:2

8.3 / 315,980人

216分鐘 | UK:228分鐘 (director's cut) | UK:187分鐘 (1970 re-release) | UK:210分鐘 (original version) | UK:2

編劇: T.E. Lawrence 羅伯‧波特

演員: 彼得奧圖 亞歷堅尼斯 安東尼昆

電影評論更多影評

2015-05-10 19:28:40

風中的勞倫斯

沒有比一戰時期奮戰於中東沙漠的英國佬更悲催的「帝國主義」了。他們在碧日黃沙中苦戰經年,攻佔了巴斯拉、巴格達、攻佔了西奈半島、耶路撒冷、攻佔了巴勒斯坦、黎巴嫩,還攻佔了大馬士革。但軍事勝利之後,迎來的卻是政治上的全面敗退:敘利亞變成獨立國家,並成為法國的「委任統治地」,黎巴嫩亦然;隨後是埃及宣佈獨立;巴勒斯坦被泛阿拉伯民族主義者接管,英國所支持的猶太復國主義者被驅逐;惟一值得欣慰的成果是伊拉克的獨立,但其代價是英國人所設想的西方式憲政被伊斯蘭的「政教合一」取代;

「就中東本身而言,採取一項親阿拉伯的方針無異作繭自縛。實際上,中東沒有一個阿拉伯國家可以與之友好交往或給予支持,在那裡只有一夥競爭的對手,或者幾乎是勢不兩立的准仇敵。」(《新編劍橋世界近代史•第十二卷》),這是後世的英國史家對那段歷史的精確評價。在他們看來,當時的英國被幼稚的理想主義情緒衝昏了頭腦,一心想完成阿拉伯各部族的大聯盟,結果卻換來一地雞毛。

電影《阿拉伯的勞倫斯》講述的就是這段不堪回首的「征服史」。出身牛津的貴族私生子勞倫斯少校,受命聯絡在沙漠中四處游擊的費薩爾親王(以後的伊拉克國元首),集合其麾下武裝,協助英軍進攻奧斯曼帝國。在此過程中,勞倫斯與阿拉伯入水乳交融,無論服裝、思維方式還是政治立場,都已「阿拉伯化」,這支英-阿混合武裝取得了一系列軍事勝利,並最終進駐了阿拉伯的故都---大馬士革。但之後的情形卻是悲劇性的:習慣於宗教生活的遊牧部落無法與勞倫斯的現代議會制理想相契合,在無休止的爭吵中,城市陷入一片混亂,部落又回到了沙漠,勞倫斯也黯然離去。

這似乎是一則個人英雄主義遭遇挫敗的悲情故事,但是很顯然,大衛•尼恩的意圖不止於此。這位曾執導過《桂河大橋》的知名導演,一向以善於表現特殊時代背景下不同文化間的衝突而著稱,本片也不例外。《阿拉伯的勞倫斯》展現的不僅僅是個人的悲劇性抗爭,透過主人公的命運軌跡,我們看到的是困擾這片土地千年的文化死結:伊斯蘭教的土地和以西方化為特徵的現代性的衝突,其影響至今仍未消除。

西方世界對伊斯蘭教國家的衝擊開始於18世紀末,與後來被迫打開國門的中華帝國一樣,當時的中東各國同樣深切的感受到了西方「船堅炮利」所帶來的衝擊,他們也採取了同中華帝國相類似的應對方法:購買西式武器以及模仿西方的軍隊建制。奧斯曼帝國和伊朗還先後頒布了憲法、建立了議會。令西方人始料不及的是,這竟是一座建立在沙丘之上的城堡,在宗教生活的狂風下,很快就坍塌了。

基督教與國家政權的分離,無疑是西方文化的幸運。而這一點在伊斯蘭的土地上,卻自始至終未能實現,從穆罕默德時代開始,教義便以刀劍為傳播方式,國家與宗教結合成一個緊密的整體。它不可避免的只能允許一個專制的國家體系,即由「哈里發」賦予的不容有任何異議的、統管世俗和精神領域的、政教合一的權力壟斷。宗教生活才是國家生活的全部,西方人很快就發現:在這些國家,選舉和代議制根本起不了代議的作用,因而也無法產生一個對議會負責的立憲政府。比如伊朗的宗教社團就曾經明確宣佈:「全部或部份的拒絕或推翻與伊斯蘭教聖規相牴觸的立法提案,使之不得成為法律」。

這是一道無形卻堅不可摧的牆,橫亘在勞倫斯少校和英國人的面前,也橫亘在後來的美國人面前。人們不得不從教義本身來理解這個宗教以及這片土地,還有她的人民:

伊斯蘭教作為一種宗教信仰,有其簡明的教條和詳細的教徒義務:祈禱、齋戒、施捨、朝覲以及聖戰,至於最高功德便是要為信仰而死(這一點與基督教、佛教等其他宗教迥異)。它所崇拜的對像是純粹抽象的,不允許真主「安拉」有任何偶像或者表象。黑格爾對此曾有過不失尖刻的評論:------不受一切約束、不受任何限制、絕對漠視周圍的事物,這是伊斯蘭教所特有的熱忱。對抽象觀念的狂熱使得「宗教和恐怖成為阿拉伯人的原則,就像自由和恐怖是羅伯斯庇爾的原則一樣」。

作為一個政治概念,「國家」在伊斯蘭教中的地位是模糊的,不存在現代意義上的、作為公民組合的國家,只有各個不同的教派以及他們的信眾。就「哈里發」一職而言,它從一開始就意味著絕對的專制主義,後來,那些與哈里發分庭抗禮的人也通過一系列不合邏輯的手法建立了既不對上也不對下守信用的專制政體。在整個伊斯蘭世界,專制似乎是天經地義的事情,眾多的伊斯蘭國家如此相似,唯一區別就是這個國家的政局穩定一些,而那個國家的君主強權一些。在伊斯蘭教世界,沒有什麼禁令像在西方那樣具有威力,獨裁者們不理會任何道德禁忌。對每個穆斯林來說,跟從正統的宗教觀念或者追隨一個占統治地位的派別都是很容易的事情。外來的力量有可能奪取他們的土地,但是,如果不藉助《古蘭經》的支撐,就無法迫使穆斯林服從自己。勞倫斯以及英國人的理想---現代意義上的阿拉伯國家的聯盟,註定只能是鏡花水月。

在伊斯蘭教占主導地位的地方,面對專制主義及其警察,人們不受任何保護,一切與權力有關的機構都鮮廉寡恥,人與人之間的平等以及不存在貴族和教士的現實,使這種狀況不可能稍加緩解。在這種情況下,伊斯蘭教對非伊斯蘭的居民、對外族常常表現得極端傲慢,既無法理解外部世界,也難以被外部世界所了解,一切改革也因此無從推動。

勞倫斯的悲劇在今天仍具現實意義,當年他和費薩爾部族一起戰鬥的地方,時光似乎已經凝固,一切還是從前。宗教、以及教派間的紛爭,依然是無解的痼疾,並主宰著歷史的走向。大衛•尼恩在影片中未能解答的疑惑,已成天問。

評論