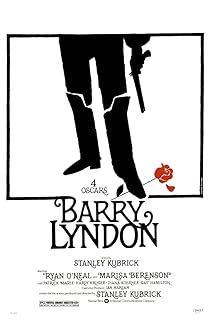

巴里·林登/乱世儿女/巴里林登

導演: 史丹利庫伯力克編劇: 史丹利庫伯力克

演員: 雷恩歐尼爾 瑪麗莎‧巴哈迪 Patrick Magee (Ⅰ) Hardy Kruger 史蒂芬貝寇夫

2015-05-19 23:59:17

巴里·林登

************這篇影評可能有雷************

10分

看的我真的好想哭!講述了巴里·林登的一生,角度極其客觀、冷靜,「上述人物的悲歡,發生在喬治三世時期,不論好壞、美醜或貧富,現已平等歸土。」好似黃粱一夢。無論命運如何無常,我們終究不能不屈就;無論人生如何荒誕,我們終究不能不經歷。每個鏡頭截圖,都是一幅油畫。

"Good or bad, handsome or ugly, rich or poor, they are all equal now."

冷峻的黑底白字,觀眾接收長達近三個小時的《亂世兒女》後,最終得到導演庫伯力克下的結語。

無論是貧是富、功過與否還是美醜,都將隨著時代的推移,幻化成風,這些瑣事都不再重要了。

人人談起史丹利庫伯力克(Stanley Kubrick,1928-1999)這位不願與好萊塢妥協的鬼才導演,

大多數的影迷最先必定提起永恆的科幻經典《2001太空漫遊》,驚悚類型翹楚《鬼店》,

或者是《奇愛博士》、《發條橘子》、《金甲部隊》,還有「前」湯姆克魯斯夫婦主演的《大開眼戒》等等。

奇怪的是,誕生於1975年的《亂世兒女》卻時常被世人遺忘。

很難想像,庫伯力克在完成驚世駭俗的《發條橘子》之後,居然轉換路數,

耗費四年拍攝一部古色古香、美輪美奐的歷史古裝大戲,實讓眾人跌破眼鏡。這充分證明庫伯力克的才氣和獨到之處。

侯孝賢直說要有所突破,但仍顯得力不從心;高達(Jean Luc-Godard)爺爺還是沉溺在他專屬的影像探索,

作為一名電影導演,庫伯力克不拘泥、依戀於同種題材,遊走在各種類型電影之間,來去自如,每一部都有出乎意料的驚人表現;

同時他是個汲汲追求完美的導演,對於鏡頭與構圖十分重視,也曾達到讓演員take近百次的瘋狂記錄。

端看《亂世兒女》的精細雕琢程度,更可體會那種幾近偏執狂的創作精神。

《亂世兒女》改篇自英國作家威廉 Makepeace Thackeray發表於1844年的小說《The Luck of Barry Lyndon》。

故事背景設定在18世紀中葉的歐洲,英法兩國七年戰爭正如火如荼展開,一位愛爾蘭青年雷蒙巴瑞,

如何幸運地由無名小卒前往從軍、晉身至英國上流社會,用手段獲得爵位,和有財產、身份的林登夫人結婚,改名「巴瑞林登」;

最後卻因耗盡錢財、負債纍纍,兒子布萊恩摔馬身亡,遭林登夫人前夫之子-布林登的背叛,

最終身敗名裂、黯然回鄉,不知所終。

庫伯力克以巨型的史詩篇幅,娓娓道來大時代之下的命運無常,對於人性亦有所深刻的描繪。

據傳導演原先是打算拍薩克雷的另一名著《浮華世界》(Vanity Fair: A Novel without a Hero),

在搜集資料時,讀到他這本當時默默無名的小說,結果愛不釋手,決意要將它搬上大螢幕。

而他曾嘗試籌拍《拿破崙傳》時的服裝與場景檔案,也適時派上用場。

巴瑞林登的一生,因為庫伯力克的堅持再度成為世人的焦點。

整部電影的結構分為兩篇章節,一刀兩斷,標誌的庫氏印記。

每次必出現的旁白猶如台灣老戲院裡頭的辯士,

如神般的全知觀點,平鋪直敘、無音揚頓挫地侃侃而談,不帶感情,靜待觀眾細細體會。

有人說,一部電影若用到大量旁白是下下之策;但是《亂世兒女》的旁白與影像是相輔相成、無法切割,缺一不可。

不知侯導的《戲夢人生》是否有受到影響,不過《戲夢》有李天祿現身說書,更增添與歷史對話的魅力。

飾演巴瑞林登、因《愛的故事》走紅的小生雷恩歐尼爾(Ryan O'Neal),沒有庫氏其他作品男主角的驚奇演技,

除了兒子小布萊恩喪命時的真情流露令人動容外,面部神情略顯呆板,容易使人過目即忘,怪不得會被稱為最沒有庫氏風格的男主角。

林登夫人瑪麗莎貝瑞森(Marisa Berenson),絕世美人一名,在悠悠燭光照映下,美艷動人;

里昂費塔利(Leon Vitali)演出布林登的青少年時期,也因為這部片的關係,日後他成為庫柏力克的專屬助理,直到導演過世為止。

整部片還有不少《發條橘子》的班底演員參與演出,有興趣不妨看看能不能找出這些熟面孔。

《亂世兒女》攝影技術上的突破,就是使用光圈F0.7的蔡斯鏡頭(據稱是太空總署NASA拍攝月球暗面用的,已不多見),

並使用感光度高的底片拍攝,連室內也採用自然光,華麗異常的燭光場景令人嘆為觀止。

每位演員彷彿真的成了十八世紀油畫裡的人物,動靜得宜,絢爛如夢,

再搭配上庫伯力克精心挑選的古典音樂,韓德爾、舒伯特、莫札特及巴赫創作的旋律悅耳動聽,莫不使觀者沉醉其中,難以忘懷。

如果能透過大螢幕觀賞,想必是趟美好的時空旅行。

再來,不時穿插的遠景空鏡頭,美麗如畫的山水風景,愛爾蘭的鄉村田園風光,靜謐清幽的落葉林道,優美迷人;

而後半段有更多色調冰冷的城堡室內戲,與前段有著鮮明的對比,故事也更為陰暗、沉重。

最讓我驚艷的,便是整部片散發著亞洲電影特有的詩意:

抒情似地寄景於情,長鏡頭的運用,攝影機如名旁觀者般觀望著芸芸眾生,冷靜、客觀;

以及電影結束時留給觀眾的「餘韻」……這部電影都做了完美的詮釋。

只是大量緩慢的zoom鏡頭看久會有點膩,也許是《發條橘子》的遺毒未盡吧!不過還是看得很過癮!

《亂世兒女》甫推出時,聲勢極大,時代雜誌還為之做了封面專題報導。而其極為傑出的美術、攝影,

雙雙獲得了1976年的奧斯卡獎,庫伯力克自己也獲得最佳導演和最佳影片的提名;

只是這兩個獎項依舊無緣,全都頒給了另一部也是好評不斷、傑克尼可遜主演的《飛越杜鵑窩》。

一向看「戲」為主的美國影評們則對本片好惡參半,多數嫌之沉悶、冗長,市場上的票房反應也不如預期。

儘管歐洲藝術圈給予熱烈迴響,但對這對這位美國出生、長居英國的電影導演是個不小的打擊,

間接影響了他後來的創作走向--挑選能在商業和藝術間取得平衡的題材,造就日後的《鬼店》、《金甲部隊》,跟觀眾更靠近了。

事隔多年,回頭來看《亂世兒女》,仍不嫌過時;

馬丁史柯西斯對本片的藝術成就讚譽有佳,雷利史考特一鳴驚人的處女作《決鬥的人》風格上深受影響。

巴瑞林登的傳奇早已隨時間洪流淡去,但這部庫氏作品仍將持續影響後進電影人,

更多人會知道,我們曾經擁有過一位厲害的導演,曾經拍出過許多如此精采的電影--

別忽略還有這部美到令人屏息的《亂世兒女》。

======

在看這部電影之前,先請教各位一個問題:那就是:誰有f0.7的鏡頭?即使是在工業發達的21世紀,這樣的東西恐怕也無處尋覓吧。或許,全世界只有一塊f0.7鏡頭──就是導演庫布里克拍攝這部《亂世兒女》所用的那一塊。

這塊珍貴的鏡頭,據說是蔡司為美國航空太空局定製的產品,不知為什麼流落到了庫布里克手中。他將這塊鏡頭稍加改裝後,安裝到了攝像機上。f0.7的巨大透光量,使得他在拍攝室內景物時可以完全使用燭光照明,而沒有任何其它的人造光源。

有了這樣的拍攝利器,這部電影無論是野外風景還是室內空間,構圖用光都極其用心,就像是一幅幅流動的精美油畫,隨便拉出一幅,都能掛到牆上。但是值得注意的是,影片有意識的採用大量的「中心構圖」,尤其在室內場景中,總是用柱子、門窗、桌椅等物品標明畫面的中心點,而那裡也正是即將展開的場景的中心,是攝影機想要引導觀眾關注的中心。從視覺心理上來說,只有在對稱發生偏轉或變動時,才會有活躍動態的感覺,這種靜止鏡頭中的標準對稱,只能產生沉悶的心理的感受。而這也正是庫布里克想要傳達的:一個死氣沉沉的社會,等級森嚴,無所事事。

這部電影講述的是18世紀的歐洲,當時英普同盟和法奧俄同盟正打得不可開交。一文不名的愛爾蘭無賴、窮小子Barry,由於機緣巧合,結識了一個富有的寡婦,並藉此擠入了上流社會。但他為了追求貴族爵位而和勳爵決鬥,最後被驅逐出英國。或許這部電影該譯作《歐洲版鹿鼎記》更合適。

在這部電影中,主角Barry Lyndon的扮演者Ryan O'Neal很好的把握了小無賴自由自在,毫無道德壓力的心情。他本人和這部電影也獲得了最佳電影藝術學員獎,最佳藝術導演獎,不列顛最佳電影獎等一系列獎項。在這部超過3個小時的電影中,至少有二三十處值得記錄為靜態畫面的場景。當然,如果你沒有以上所說的f0.7鏡頭,還是試著打幾快反光板吧。畢竟,f0.7聽上去比神話還遙遠。