2015-05-30 00:31:12

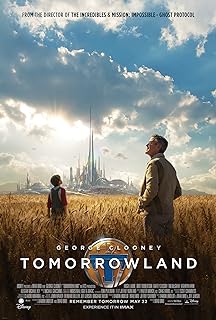

《明日世界》:美國人贏了冷戰,迪士尼贏了未來

************這篇影評可能有雷************

從植入效果來看,《明日世界》跟《加勒比海盜》一樣,主要是對迪士尼樂園裡實景遊樂項目的強勢推銷,捎帶手才跟《星際穿越》一樣同情了一把NASA(美國國家航空暨太空總署),當然這也無可厚非,本來就是迪士尼製片人從其創始人華特•迪士尼留下的一個「時間膠囊」式的紙板箱裡得來的靈感,緊扣這個主題編織故事,迪士尼才會掏錢。

從坐火箭發射到太空然後進行穿越的情節來看,還是很像《星際穿越》;而來自未來(「明日世界」)的正邪兩派機器人(「虛擬仿真人」)互毆,則是《終結者》裡的經典設定;至於作為城市地標的某個建築物其實是個太空發射裝置,則讓我們很自然的想起《黑衣人》。

不過最直觀的類比,卻來自於前蘇聯1985年攝製的一部5集迷你劇《她來自未來》,此劇講述一個小男孩經由一個傳送門不小心來到了未來世界,認識了未來世界的女孩,然後跟這個女孩一起保護讀心機,並跟宇宙海盜鬥智鬥勇的故事——《明日世界》裡的男主角喬治•克魯尼的那條敘事線索,幾乎跟《她來自未來》如出一轍,長著雀斑的未來小姑娘、以及畫面中帶有濃厚「復古」意味的未來場景,二者都十分相似(當然《明日世界》裡的視覺特效要好得多)。

喬治•克魯尼在宣傳《明日世界》時對記者直言:「我們這代人,小的時候都感覺地球會毀於核戰爭,可事實不是如此。」可謂一語中的,貫穿《明日世界》全片的,正是那種對於未來的昂揚樂觀主義精神——科技的發展在片中乃是此一樂觀主義精神的絕佳註腳,所以,高揚著烏托邦旗幟的《明日世界》在劇情中指名道姓的反詰著《美麗新世界》、《華氏451》以及《1984》這幾本反烏托邦科幻小說代表作;而從《弗蘭肯斯坦》以來的科幻作品中對於科技發展的反思,在《明日世界》的主設定里也完全反其意而用之。

當然,《明日世界》沒有灑狗血式的一味鋪陳美好未來,而是用倒敘和「倒數計時」的方式營造出基本的戲劇矛盾——核戰爭所帶來的「世界末日」還是作為最可怕的後果成為主人公的救世動力,在小蘿莉的幫助下,到過那個烏托邦式「美麗新世界」的克魯尼大叔浴血奮戰,最終消滅了未來世界裡的邪惡官僚,從而讓我們的世界回到了美妙的發展「正軌」上。

如果給《明日世界》拍續集的話,幾乎就是斯特魯伽茨基兄弟筆下的「正午世界」了,前蘇聯科幻小說家筆下共產主義式的未來暢想,卻與來自「美帝」迪士尼的《明日世界》弔詭的異曲同工了——再聯想到《她來自未來》裡的鏡像對照,不由得讓人陡生唏噓:蘇美兩霸鬥了半個世紀,讓全世界在核戰爭的邊緣戰戰兢兢過日子,而他們給自家孩子們許下的未來,卻幾乎是一模一樣!

1964年的紐約世博會成為《明日世界》裡的敘事起點,那正是二戰後新科技革命洶湧澎湃的年代(以太空技術為代表),這屆世博會也直接促發了興建迪士尼樂園的靈感,放在片頭自然順理成章——迪士尼當然是一樁生意,但必須承認的是,華特•迪士尼本人的樂觀主義精神也浸淫在迪士尼的企業文化中,並給迪士尼這樁「文化產業」賦予了強大的人格感召力。

1964年紐約世博會裡的「未來女孩」把主人公引向了一個充滿變數的未來,那些烏托邦式的美妙景像面臨著時刻化為泡影的強大威脅——這幾乎就是對冷戰的直接心理映射,站在美國人的角度重審那個時代,克魯尼的那句話字字珠璣:新科技革命似乎昭示著「美國夢」的觸手可及,太空技術的發展讓人類不再僅僅是「仰望星空」,這是一個「夢想家」的時代,是一個科技肇始美好未來的時代;但與此同時,這又是一個冷戰正酣的時代,太空技術發展的另一面是太空競賽的白熱化,科技進步所帶來的,還有時刻威脅著全人類生存的龐大核武庫,以致於在冷戰的陰影下,人們常常都忘記了未來其實可以變得很美好。

好在冷戰結束了,美國人顯然是這場「沒有硝煙的戰爭」的勝利者,雖然環境惡化、恐怖主義等問題還在滋擾著勝利者們的美好生活,但心腹大患無疑已經解除,作為勝利者,他們已經可以氣定神閒的在消費主義的土壤中編製一則勝利者的未來宣言,把他們曾經的夢魘重述成一部爆米花電影,並用充滿童趣的口吻來告訴他們的孩子:未來可以變得很美好,而且未來真的變得很美好了。

當冷戰的那一頭在用「人間烏托邦」式的社會理想來灌輸給全社會時,人類卻對未來的烏托邦越來越沒有信心;當不切實際的烏托邦理想被放棄後,人們卻發現烏托邦式的未來居然可欲且可能了;而這兩個鬥得你死我活的對手的「奮鬥目標」居然如出一轍,更是讓人一聲嘆息。

難道,人類互相為敵,只是因為人類需要互相為敵?

(刊載於《新京報》2015年5月29日)