電影訊息

電影評論更多影評

2015-06-02 00:56:23

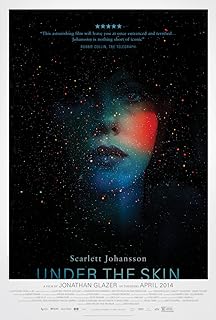

皮囊之下:一簾春夢了無痕

藝術電影是非常讓人頭疼的。

花樣百出的各家解釋,亂闖亂撞的劇情設定,磕了藥或者Apple官方店一樣的畫面場景,急死人的節奏和少得可憐的台詞,每一條都是攔路虎。而《皮囊之下》,無非就是套了一層「科幻」的改編外殼而已。

原著我是沒有讀過的,中文也沒有引進。但是從豆瓣和亞馬遜的簡介中,我饒有興趣地發現,這部小說並不能算是科幻作品,也沒有提到主角是外星人,只是在訴說一個女人的獵艷故事。而更有意思的是,這和我對電影本身的看法是不盡相同的。那就是:

這玩意兒要是外星人就見了鬼了。

首先來看看關於本片和本書的用詞吧。準確地說,最標準的「外星人」用詞應該是「地外生命Extra-Terrestrial Life」,沒錯就是史匹柏多年前的"E.T."。而Alien這個詞,除了現在常見的外星人、異形之外,其最原始的意義,其實是和foreigner、exotic是類似的,即外鄉人,「非我族類」。在本片的相關文字中,Alien是熟臉,但從影片本身來說,明顯是取了雙關語意。女主角是外星人嗎?只不過是個異類罷了。

而亞馬遜上的另一個詞讓我更確定了這個看法:surreal,即超現實。

也就是說,大把大把的評論在說沒看懂或者看懂了這個融入不了社會的女人的故事,在說片中的小黑屋殺人場景到底怎麼回事,在說摩托車手和女主角之間的關係。其實都是扯淡。

和之前評價的《失魂》一樣,超現實作品,你去套一般化的觀點來解釋,不是誤入歧途就是故意跑偏。

這麼明顯的超現實主義藝術電影,只不過有了個大波女明星斯嘉麗詹森,就讓一大堆人樂此不疲地否認自己其實就是為了看女神胴體別的啥也沒看懂,說不定也是製作方有意為之。

套用一下此類電影的標準解釋,也就是說,本片的故事說破天就是個當代社會的影射和寓言,用怪誕和滑稽的諷刺手法拷問社會道德,反映了當下人們內心深處的焦慮和不安,以及對人與社會的邊際範圍進行了探討。

屢試不爽百談不厭的母題。

對於超現實主義電影來說,一切都是意象,一切都有指代。

本片的背景音樂可以說是非常典型的現代主義,甚至有些表現主義的意味。富有張力的絃樂之中充滿了不協和音,從音樂藝術的角度來說自然是代表了一種從傳統調式中的解放,追求形式上的自由。但在本片中從頭貫穿到位,相信是反映了當代社會和社會人內心所處的極端焦慮和無我的狀態,混亂且無序。

斯嘉麗詹森扮演的女主角是憑空出現在故事中的,不需要理由和源頭,更不需要解釋和深究她究竟是外星人還是別的物種。這一點從片頭幻像一般的圖像變換便可了解,更何況最後斯嘉麗還有幾句念字典的台詞,暗示她本身是被啟動,而非是自主意識的擁有者,這一點在全片中女主角夢遊一般的行為模式中更有體現。這和時下社會人的心態是類似的,即人乃為社會所控制,並不具有真正意義上的自主選擇和意識,擁有的是桎梏在相對固定位置上的,振動式的假像。

再來看群眾喜聞樂見的小黑屋。

這就是個子宮。

Come on,性暗示,裸體,甚至連羊水都出來了。整個過程就是一個逆向的懷胎和分娩。而伴隨子宮的,又常常是安全感缺失,母系社會的渴望與回歸,性本位的討論之類的社會話題。

許多人在討論為什麼精蟲上腦的受害者進小黑屋不奇怪,為什麼泡進水裡都不害怕,為什麼這個殺人的手法這麼屌,殺了人又來幹嘛……

呵呵。

子宮的最大功能就是提供安全和保護。胎兒在母親肚子裡會怕黑嗎?還有認為殺人是用來果腹和滿足慾望的,這麼三無的、機器人一樣的女主角你跟我說果腹和滿足慾望?

因為這是個超現實主義電影,就是這麼個設定。

反過來說,這種殺人的表現形式似乎代表了現代人在精神上的某種回歸恐懼,即反映了前面所提到的,道德上的缺失。所以才有了皮相和血肉分離這種表現,內在如血肉是可以被拯救和挽回的,而外在的皮相是和現代社會所接壤的,不可避免地沾染和自生出了精神層面的缺憾和污濁,因此是被拋棄的對象。

這一點在故事最後的結局再次復現了。

說回到角色本身。女主角既是更高權力的執行者,又是觀察者。她自己有一套明確的行動準則,對受害者的挑選是很仔細的,即無牽無掛的單身男性。此外,還配有一個專門用來clean up的收尾人,即行動如鐘錶一般準確的摩托車手。兩者之間在行動上是相互獨立的,恰似現代社會中的所謂合作關係,雖然是同一任務的團隊,卻並沒有任何交流,彼此只是兩個分離的齒輪而已,無他。

而隨著故事的深入,女主角逐漸向觀察者的身份靠攏,而這必將導致其不可避免的自我毀滅。

一切的緣起是街頭的一次磕碰。人群的熱情讓她對自己的任務和設定產生了懷疑,即一般意義上的自我懷疑,並且一定會不可避免地導向了自我認知這一過程。此後的劇情,無異為一個成年之軀的新鮮人對社會的適應和探知。

比如對殺戮本身的探索:海灘上的受害者並不是被拖進小黑屋,而是在其下海救人之後,被女主角主動用石頭敲死。而之後的劇情中,女主角從廣播中得知,死者並不是她認為的目標受害者,是有家室的、有人care的現充。

這種認知上的衝突和對抗,在片中俯拾皆是:街頭有人贈與她一株玫瑰,她卻被刺傷了手;精美的蛋糕,嘗起來卻讓人失望之極;唯一放過的受害者(雖然後來還是被摩托車手幹掉了)是面部畸形的像人,在誘惑的過程中也毫不在意,或者說她不能分辨這種外在的畸形,此段中對內在美的探討幾乎是對影片主題的明合而非暗合了:只有在夜晚(社會活躍程度最低)的時候才敢出門的人,是他遇到的心地最好的人;在故事的後半段,她甚至和別人發展感情,在即將發生肉體接觸的時候,她愕然停止,觀察起自己的下陰,和之前對小黑屋=子宮的論斷再次吻合。

也就是說,在與社會的接觸中,女主角從某種意義上的完全人,退化為了社會人。

從而在故事的結局,她在完成了從社會的糾正者到社會的受害者這一轉變之後,在對社會的逃避之中再次受到了侵擾。在最後,她和自己被剝下的表皮對視著,在火焰之中迎來了思索和生命的終結。

這一幕再清楚無誤地表示,女主角的皮囊也已經被社會所幹涉和侵害,無法繼續維持其更高權力的代表這一形象,最終在意識形態的對抗和掙扎之下完成了自我毀滅。

至此,全片內容大抵如此。

本片具有非常強烈的視覺效果,同時也十分的風格化,個人色彩濃重,比看得懂卻聽不懂的蘇格蘭口音還要濃重(我在前半段想了十幾分鐘這到底是德國還是某個東歐國家的口音)。從中我們甚至可以瞥見一些斯坦利庫布里克、大衛林奇和拉斯馮提爾的影子。 導演的電影語言十分精明和理性,許多意象具有相當程度的諷刺意味,而音樂也有點類似於《大開眼戒》,當然,抽象畫的液體和人眼的特寫鏡頭幾乎是直接取自《2001太空漫遊》了。同時,「像人」的出現可以說是直接對大衛林奇的引用,使本片在夢幻和超現實的道路上更進一層。 而海洋場景和樹林裡濃霧重重,相信是偷師自拉斯馮提爾了。

作為第70屆威尼斯電影節金獅獎的入選作品之一,本片展現出了相當程度的藝術水準。但追根究底,作為導演個人意願的表達載體,本片並不適合大眾做一般性的解讀,表現上雖然不至晦澀,卻也毫不誘人,即便斯嘉麗詹森3點全露,也挽救不了這部電影在一般觀眾眼中不過一場春夢的結局。這種怪異感和距離感註定其觀眾風評不會太好,但自作多情的影評人們卻一定會多扔兩個番茄。

http://i.mtime.com/cydenylau/blog/7793040/

評論