2015-06-03 06:27:52

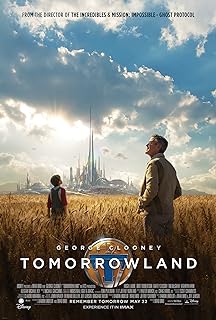

明日世界:寫給古老科幻的情書

************這篇影評可能有雷************

如果不是因為布拉德·伯德(Brad Bird)可能我也會放棄去影院觀看《明日世界》(Tomorrowland),想想從《鋼鐵巨人》到《超人總動員》,布拉德·伯德的一系列科幻電影一直備受好評,哪怕是接手不可能的任務系列也交出了滿意的答卷。然而這部電影有著雞肋一樣的評分,讓人難以釋懷。

《明日世界》從電影講述的故事,敘事手法,故事核心,人物設置完完全全都是新浪潮之前的科幻模板,其故事核心探討的是一個多數科幻作品必然涉及到的話題:我們的未來是好的還是壞的。

受兩次世界大戰影響,二戰之後形成了所謂垮掉的一代,他們和中國魏晉時期的文人一樣放浪形骸,在迷茫中思考人性。這一時期成長起來的科幻作家也掀起了所謂的科幻新浪潮,其中最典型的外在表現就是科幻的天空似乎一下變的灰暗了。從前的科幻作品中,未來多以烏托邦的形式出現,科技總是給人帶來美好的生活,在那裡人們豐衣足食過著童話般的幸福的生活,正如電影中男主人公沃克在20世界60年代初剛接觸到明日世界所看到的那樣,各種嶙峋古怪的高科技,人們以發明為樂,單純地相信科學的光明前景。

但是這一切都被戰爭摧毀了,特別是原子彈。可以說歷史上沒有哪一項武器在現實中能有原子彈那樣的破壞力,也沒有哪一項技術像原子彈一樣深深的影響了數代人,整個世界的圖景都為之改變。一個必然的後果不僅僅是反思科技本身,也影響了我們對未來的看法。

這一餘波一直影響至今,並且又經歷了所謂現代和後現代的洗禮,乃至在當今的科幻界,只要寫的是反烏托邦或者反抗政府機器的現實主義作品,都能引起讀者一陣陣興奮的勃起(特別在中國這樣的國家),這當然是某種現實的反映與映射,卻也成為一種偷懶取巧的路徑,不少人總以為社會強暴了自己,卻沒有意識到很多時候只是自己一廂情願的自慰與意淫,實際上本片比大多數YA反烏托邦好太多了。所以當新世紀的女主人公牛頓看到自己所讀的都是反烏托邦三部曲(《我們》《1984》《美麗新世界》)或者《華氏451》時,她向老師提出了一個問題:「所以呢,我們不應該解決它嗎?」

這個名字取自近代偉大科學家的女孩,是一個從小就仰望星空的奇才。她的父親是NASA的工程師,眾所周知,近來NASA不斷削減太空探索的經費,SETI(外星文明探索計劃)也一度中止,電影裡他的父親也面臨平台關閉被辭退的苦境。也正是在試圖用自己的聰明才智對抗NASA拯救父親的過程中,她也進入了明日世界。

正如我們由於核恐慌設立末日倒計時一樣,此時的明日世界對於未來的看法也是一片灰暗,沃克被驅逐,失去了雄心與希望。牛頓要做的就是給予他這種希望,並隨便俗不可耐地拯救一下世界。前者才是本片的主旨所在,對古老科幻的重新包裝與致敬,不然你以為隨處可見多到數不過來的科幻梗僅僅是彩蛋嗎?

美國在冷戰時期有諸多匪夷所思的計劃,比如雷根的「星球大戰」計劃,而正是在60年代國防部提出了所謂感知控制(perception management)的計劃,意在通過向受眾傳遞或阻斷特定的資訊,以影響他們的情感和行為,從而預測乃至操控民眾的思想與行動。這一計劃在新世紀誇張又陰謀論的版本是美國通過文化侵略腐蝕中國年輕人,讓他們愚昧改變他們的價值觀,以達到削弱乃至滅亡中國的目的。在影片中,這個計劃則體現在超光子機器上,這個能預測未來的機器讓人看到了自己悲觀的未來,從而達到自我暗示和反饋的作用,使心理循環變成時間線的邏輯循環。所以影片中不斷有這樣的提問:「假設能預見你確定性的未來,知道你的死亡,你願意嗎?」當然這個「不該建造」的機器,很大程度上也是對原子彈的影射,正是因為原子彈才導致人類對未來的充滿了悲觀。

這是本片最為出彩的設定與想像,這意味著未來的預見性其實是一個幻象,繼承傳統而反傳統,本質上它是反科幻的。因為科幻一直標榜和宣傳的自己可以幫助人類預言未來,乃至在科幻作品中各種時光機器和預言機器層出不想,當然每個機器背後的原理和動機不盡相同。實際上,科幻的作用從來不是預言未來,人類用連連看的方式將現實中的圖景和科幻作品中的幻想聯繫起來,以為兩種之間的因果關係是那麼的明確,然而現實是那麼的複雜,雖然並不排除有些作品的確直接創造了一個科學想法的可能性,但很難想像科幻的預言直接促使了夢想變成現實,何況那些想法的實現科幻是無論如何也實現不了的。這種「科幻中心主義」做法和李約瑟在中國古代文明中尋找領先世界多少年的發明創造一樣毫無意義,任何其他領域也能找到無數看似預言的神話,只要你願意的話。

但是本片也絕非單純的回到凡爾納的時代,讓人們單純地對科技充滿樂觀。經歷了諸多思潮的人們對科學的思考顯然有了更深的認識,影片想表達的是其實我們根本不知道未來的模樣,為什麼要告訴孩子們我們的未來那麼的灰暗;科技帶來的後果是不確定的,但是我們懷著怎麼樣的心態是能夠左右的,從心理學角度說懷著悲觀或者樂觀的心態是會對結果產生很大影響的。正如影片所質疑的那樣是不是因為世界末日我們就有了鬆懈不努力的藉口,即便未來是槽糕透頂的,造成那樣未來的不正是今日的我們嗎,我們不應該承擔起自己的責任嗎。咒罵未來其實是狠狠地打了自己一個響亮的耳光,所謂的明日世界其實正是此時此刻,此地此身啊。

我並不認為《明日世界》僅僅是一部兒童電影,相反這部電影裡成長的不是孩子而是成人和父親。想一想影片中父親給牛頓講的兩隻狼的故事,一隻代表黑暗與絕望,一隻代表光明與希望,小時候父親教給我們的是這取決於我們餵的是哪一隻,但是長大了反而需要我們再講給父親,這正是經歷了新浪潮的孩子長大後對新浪潮的反思,新浪潮和垮掉的一代不正是前人不負責任導致後人產生的心理陰影嗎,如果說硬要給這部兒童片一個中心思想,它其實是想告訴大人和家長們我們不應該讓這種陰影在孩子心中繼續流傳下去。而作為一部迪斯尼電影,科幻元素如同公園裡的玩具一樣琳琅滿目應接不暇,但其本質是一部老科幻,就好像今天的年輕人看《公主新娘》(The Princess Bride,《公主新娘》每一幕都有心理預期但每一幕都是那麼完美,卻再也不會有父母在床邊講述這樣老套的故事了,一關關的冒險是那麼單調又耐人尋味,幾乎用上了所有傳統冒險幻想的梗只因為as your wish!)已經很不適應一樣。《明日世界》雖然還沒有那麼完美,但仍如同情書一般用心精緻。已成中年大叔的沃克與機器人蘿莉的告白固然有迎合現代審美的考量,其實是一個小男孩變成老男孩後面對始終不變幻想文學的真情告白,是對那個黃金時代的緬懷,而機器人的死去也像徵著那個憧憬美好未來的時代一去不復返了。

原載於科幻星雲網:http://www.wcsfa.com/scfbox.php?id=3421