2015-06-05 18:45:31

皮囊之下,人何以堪

************這篇影評可能有雷************

公路片真是一種偉大的創造,不但飛車撞上床單、狗血摻進雞湯,全無違和之感,就連科幻扛上哲思,結出一朵虛無主義的精神之花,也照樣能璀璨奪目。

既上了路,總要選擇方向,是漫遊還是流浪,還真是個問題。漫遊是理性的,漫遊者總是揣著滿肚子的糾結,誓要在路途上印證所學,還要一嘗多姿多彩的人生況味。而流浪則是感性的,流浪人不斷獻出身體與心靈,在波折詭譎的曲徑通幽處,等待那頓悟時刻的瞬息華美。

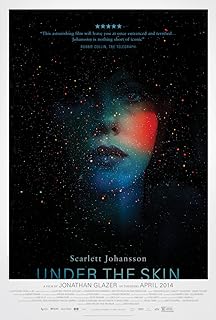

電影《皮囊之下(Under the Skin)》改編自短篇小說名家米歇爾·法柏的同名小說,美國女神斯嘉麗·詹森在片中「畫皮」為女外星人,終日開著卡車,漫遊在雄渾壯美但也孤寂淒清的蘇格蘭高地,誘捕著一位位落單的地球男性。

美若女神的皮囊,也要靠言語來勾兌迷魂之湯。片子從女外星人的「咿呀學語」開始,「她」雖無師自通了畫眉與紅唇,但搭訕和調情的手段卻不得不多加練習。要知,不把言語、妝容的暗示符碼,妥妥地送到男人的心中眼裡,想收緊那慾望之網,可絕非易事。

格拉斯哥街頭不乏孤獨而又熱情的男人,從好心指路到搭車同行,僅需「她」的三言兩語。接著,同赴「慾望小屋」,踩著那頗具異域風情的迷魂鼓點,看「她」輕解羅衫,隨其款步而行,色授魂與間,男人們不覺已永墮慾望深淵,無以自拔。

此時的「她」,尚不解風情,不知「人」為何物。初試皮囊那一刻,「她」曾捉起螻蟻一隻,似乎心有所感,但又迷離懵懂。倒是誘惑之術操練純熟後,皮囊下那來自外星球、不喜不悲的「混沌真身」,才漸漸被編織進入類的「話語蒼穹下」。

帶著愛意的玫瑰,刺破了嫩手;摔倒在街頭,竟開了「心眼」。人類的悲喜與離合,突然如畫般被置於眼前,已然是目眩神迷,怎奈命中注定的「卡西莫多」,竟還在此時找上了這位來自外星的後現代「艾絲美拉達」。

要捕獲這位患有多發性纖維瘤的醜陋青年的慾望,實在是易如反掌。從未親近過異性的他,面對那令無數寂寞男人神魂顛倒的美麗皮囊,早已不辨真實夢幻。他不是沒有懷疑,他掐自己,他不敢直視,回首朦朧間,還似乎嗅到了一絲「死神」的氣味。但踏上了盪人心魄的鼓點,就沒了回頭路,直抵萬劫不復的慾望深潭。

雨果的卡西莫多,是內在美的象徵,而《皮囊之下》的「卡西莫多」,則如螻蟻般微不足道。但這醜陋的異類之身卻與「她」的境況遙相呼應,皆無法在人世中獲得一席之地。離開「慾望陷進」,「她」第一次對螻蟻般的「同類」動了惻隱之心,也第一次在鏡中端詳這皮囊的存在。這一端詳,讓「卡西莫多」躲過一劫,如嬰兒般赤身裸體地逃回城中。雖然他不免最終被其他外星人暴力捕獲,但卻讓這場殺戮的漫遊,走到了盡頭。

流浪,起始於一場無邊的大霧。霧中,漫遊狩獵的卡車無路可行,而擺脫了同伴追蹤的「她」則開啟了一場感受與頓悟之旅。「她」品嚐蛋糕,無法下嚥;「她」感受善意,心懷忐忑;「她」調弄皮囊,驚喜不已。哦,還有喜劇和音樂,「她」竟隨之律動。當「她」在途中相逢的好心男人的攙扶下,最終順利走下荒廢城堡的陡長階梯時,人類為其而設的慾望陷進,不也甘之如飴嗎?

可惜,這次流浪的頓悟時刻,未免來得太早了點,溫柔之愛與暴虐之性,接踵而至。前者,「她」空有皮囊,卻難成好事;但半推半就間,已見人性初萌。後者,毀其皮囊,焚其「真身」;但抵死不從的,已是個真「女人」。

其實「皮囊」二字本是意譯,但片中的皮囊也確然不是一張「畫皮」。當「她」捧起被撕毀的殘破皮囊時,那曾出現在鏡中的既熟悉又陌生的面孔,仍如螻蟻般微顫。也許這皮囊就是「色」,那真身便是「空」?既然色不異空,空不異色,那強姦未遂的伐木工燃起的熊熊之火,到真的讓「她」香消玉殞,化作一縷青煙,落了個白茫茫大地真乾淨!

科幻片也好,公路電影也罷。這世上從來沒有神仙鬼怪,也不用將外星人太過當真。外星視角、絕境拷問,無非是要逼出那「說不清理還亂」的人性根底。只不過,導演培育出的是顯然是一朵悲觀主義(或曰宇宙意識?)的花朵。

遙想前代公路片大師文德斯的《柏林蒼穹下》,片中也有兩位超越凡世者。他們並非來自外星球,而是被逐出天堂的天使。他們見證了人類的誕生與發展,對人類無休止的戰爭深惡痛絕,但他們竟還不願放棄人類!甚至其中一位天使,還寧舍不朽之身,以凡胎遊走人間,感受真實、體驗愛情。影片拍攝時的1987年,「柏林蒼穹下」依然矗立著柏林圍牆,但人性之愛卻可讓天使甘心「沉淪」,文德斯的詩意與冥思中,顯然並不乏希望和熱切。

「皮囊之下」卻「冷酷到底」。其實,「她」的「咿呀學語」與「鏡中自覺」都是精神分析學中的經典橋段。人之慾望生自匱乏,但匱乏因於結構,欲壑本無有充盈之日。「她」之零度匱乏,雖無干精神結構,但日漸被皮囊(以及言語)所侵,竟如嬰孩般生出人之匱乏。可惜導演冷血堪比外星獵人,令「她」強暴中覺醒的微弱人性之光,如流星般消逝無蹤。影片最後,鵝毛大雪滾滾而下,「她」的青煙一縷與蒼涼大地一同,淹沒於茫茫白雪之中。而這,又何嘗不是人類的終極宿命?

人的問題,當然只能在人的尺度上衡量。但說句題外話,女神斯嘉麗·詹森在本片中的「犧牲」演出,顯然並未獲得人們的交口稱讚。她在片中展示的「自然豐腴」,讓看慣了「維秘超模」的宅男們大呼敗興。但撕下皮囊後,「她」躍然而出的「外星真身」卻既骨感又豐滿,堪比「維秘超模」。這到底是為了表演的真實,還是導演有意在調侃暗示——也許外星生命並不遙遠,就在那秀場T台的中央?