電影訊息

電影評論更多影評

2015-06-24 04:29:20

為什麼我們需要神明

近兩天因頸椎不適,精力比較不爭氣,理該完成的文章,都拖了下來。就像懷孕九月,一切就緒,臨產時卻沒有力氣生了。

午後睡了一覺,黃昏時又睡了一覺。做了很多夢,仍舊很悲傷。天黑時醒了過來,喝了一大杯茶,站在18樓的陽台,看了好久的燈光和江水,想了些虛渺的大問題,也想了些切身的小問題。

然後莫名其妙地,想到一個詞:神。

事實上,除了愛,我不信仰任何宗教。神靈的有無,得歸各個教派來回答。我是不知道的。我也不知道他們信的,是神本身,還是傳教者、教宗、真理、儀式,甚或某種敬畏感、歸宿感。

後來想,之所以想到這個,無非因為前些天在武漢,看了《我的個神啊》,無意中觸發了記憶。

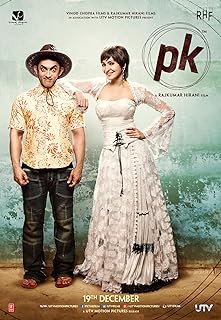

電影又叫《外星醉漢PK地球神》,阿米爾汗主演,拍得很不錯。

就情感共鳴而言,它做到了——大多數人哭得稀里嘩啦;

就輿論導向而言,也做到了——成功引發信仰反思熱潮;

就思想深度而言,同樣撓到了宗教的某些癢處。

還有勇氣、趣味和想像力等因素,都給它加了分。總而言之,《我的個神啊》超出期待。

1,信仰不是交易

在電影中,對宗教的質疑是由淺入深的。

剛開始,PK質疑萬能的神不能給人類帶來現實的便利。不能給予窮人糧食,不能治療病人的頑疾,之於PK,神也對他的求助無動於衷,遙控器一直杳無蹤影。

這一點質疑的力度太弱,也太淺。

因為信仰不是變現的工具。它是一種被信奉的宇宙秩序,是底線,是方向,是信心。同時,於信徒而言,它也是終級問題的答案,告訴他們,我是誰?從哪來?到哪去?提供一種方式,度過生命的茫茫虛空。

也就是說,你不能提點兒小禮品,像去貪官家裡行賄一樣,去信仰神,然後索取錢財爵祿姻緣兒孫的回報。神不是權力,不是寨主或君王,不是販賣天機的術士,也不是應有盡有的哆啦A夢。

它是信心,是理想,是困境中的一種思悟,是苦難里心魂的一條救贖之路,是讓我們擁有歸屬感的精神家園。

也就是說,信仰旨在解決人類的精神困惑,而非處理人類的物質需求。

好在電影很巧妙地繞過這個誤區。作為來自星星的男神,PK赤身裸體地來到地球,對地球教徒們的意識形態一無所知,這樣設計,也理所當然。

好在在接下來的針砭中,PK的發問逐漸精準。

他承認宗教帶來的希望和慰藉,承認民眾對它的需要。但它調轉矛頭,向利用信仰的神棍們宣戰。因為正是這種人,利用宗教的解釋權,借神的名義,斂財斂權,一手遮天。

2,宗教也會成為極權

文革時期,貴國曾發生多起侵犯信仰自由的事件。比如,肆意摧毀寺院、道觀、教堂等宗教場所,砸爛佛像,焚燒經書,搗毀供器,對教徒進行批鬥或禁錮等事件。

用強迫的手段,即,以暴力手段(包括以之為後盾),強迫他人服從自己的意志,不容置疑、不容反抗、枉顧界限、侵犯私域,這種方式就是極權。

和我們所設想的不一樣,極權一開始並不凶神惡煞,相反,它戴著救世的面具,舉著「拯救」的旗號而來,它是「理想」,是「希望」,是「美德」。然而,獲得權力以後,極權上升為絕對真理,意識形態,就會開始設置所有人的生活。

回到電影。

在《我的個神啊》中,對宗教的第一聲微詞,來自塔帕斯維對嘉穀的戀情干涉。

那時,嘉穀遠在異國,與一個巴基斯坦的男生戀愛。塔帕斯維在電腦里與嘉穀視訊,預言她的感情生活,並採用強迫、撒謊的方式,要她和男友分手。

在此之前,我們已見識塔帕斯維的專制。

他控制信徒的所有生活,賺錢、學習、運動、醫療、沐浴、祈禱,甚至戀愛。他像《1984》裡的老大哥一樣,監控教徒的方方面面。在德里,他就是至高無上的權力,一呼百應,翻雲覆雨。

宗教的權力不可限制時,同樣會成為極權。特別是政教合一的國家,宗教成為政治手段,教主成為權力本身,幾乎是常態。然而,因為神的絕對相異性和超越性,人的有限性和罪性,神與人類之間,存在絕對鴻溝。對宗教的反思,比對政治的反思,更顯艱難。

後來,陰差陽錯,嘉穀和男友分手。她萬念俱灰,順從塔帕斯維的設置,回到德里,進入他的權力範圍。

直到外星人PK到來,如同《美麗新世界》裡的野人,帶著滿腹的不解、不妥協,向世界持續發問。為什麼?為什麼?他們沒有接受過教育的馴化,仍葆有自然的眼光,看見榮光隱藏的醜惡,從而為舊秩序的打破,提供了契機。

跟隨著PK的挑戰,我們發現,不論是政治,還是宗教,絕對權力的擁有,必以犧牲民眾自由為代價。從行為方式開始,到言論,到思想。他們會將世界重新洗牌,按照自己的野心,枉顧他人意志,去安排大眾的生活。

因此,以「破四舊」為名,剝奪他人信仰自由,是一種極權;

同樣,以「信仰」為由,剝奪他人戀愛自由,也是一種極權。

極權最好的朋友是裝睡的人,最大的敵人是言說者,和行動者。因此,PK遇見接二連三的威脅,朋友也在教徒示威性的火車站爆炸中死去。塔帕斯維試圖以暴力,阻止PK的發聲,讓騙局繼續暢行無阻。

卡夫卡早已預知一切,他在《審判》中寫,「它將謊言變成普遍原則。」這,正是後極權主義的秘密。

3,為什麼我們需要神明?

近些年,印度的好電影越來越多。在這樣一個多神教國度,宗教成為日常,如同我們從小面對的社會主義。不同的是,我們的反思社會主義的電影無法露面,印度反思宗教的電影,可以接二連三。

無獨有偶,2012年,另一部宗教反思電影《偶滴神啊》出場,以超大力度,對信仰這件事兒極盡反諷。最終,電影提出一個理論:倘若你打破了神明,你會成為新的神明。

就憑這一點,《偶滴神啊》顯然比《我的個神啊》更有深度。

那麼,問題來了,為什麼原有的神明被摧毀之後,我們不能回歸自由,反而崇拜新神?

原因很簡單。人在天生渴望自由之外,也有一種天生的臣服願望。

自由不是一勞永逸的福蔭,它意味著風險,意味著責任。你的一切,都出自於自我選擇。孤獨、無能、困窘、貧窮、沮喪、失敗、痛苦......所有的後果,都必須自己去承擔。自己裝的逼,含淚也要裝完。

因此,弗洛姆說,自由是一種天罰。對一些人而言,自由是一種夢寐以求的目標,可對更多人來說是一種威脅。

他們會反過來,把自己交給集體,完全屈服,擺脫一切個人的缺點和懷疑,尋求一種似乎強大的、慈悲的、無所不能的存在,藉以安慰自身,汲取生活信心。

於是,黑壓壓的人群,如遍地藤蔓,沒有樹可以攀援時,便匍匐向前,直到找到一棵樹為止。人們爭先恐後地,把心託付出去,把自己交給儒、上帝、張天師、安拉,甚至山神、土地老爺、狐仙。

一種崇拜對象終結了,必然會找到另一種來替代。

人們膜拜能給自己定規矩的人,信賴嗓門特別響亮的人,擁立天子、紅太陽、氣功大師、影視巨星……於狂熱信徒而言,他們只能被煽動,不能被喚醒。

1889年,《偶像的黃昏》出版,尼采用說不清是欣悅,還是憂傷的調門,為西方的菁英們唱起了輓歌。120年後,風景這邊獨好,偶像在東方,依然像「早上八九點鐘」的太陽。

依附即意味著被控制。不論是人身依附,還是精神依附。偶像或神明崇拜意識,與專制主義相輔相成。因為它們都有一個共同的基礎:否認個人。沒有個人獨立意識的普及,自由只能是一句空話。

所以,哪怕你終於醒來,看見塔帕斯維的惡行,也會選擇捍衛他,因為,這是你全部的精神支柱。

評論