電影訊息

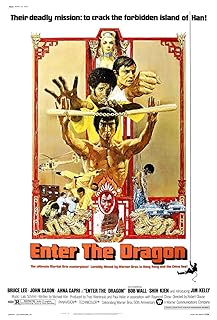

龍爭虎鬥 [1973]--Enter the Dragon

演員: 李小龍

龙争虎斗/龙争虎斗

![]() 7.6 / 113,531人

102分鐘 | USA:99分鐘 (theatrical version) | 86分鐘 (VHS release) (USA)

7.6 / 113,531人

102分鐘 | USA:99分鐘 (theatrical version) | 86分鐘 (VHS release) (USA)

演員: 李小龍

電影評論更多影評

2015-07-19 19:10:44

武俠功夫電影的認識誤區

之前聊過猛龍過江。重點放在李小龍無論肌肉線條還是動作速率都太過強勢,客觀上妨礙了劇情產生類似以弱勝強或由弱積強反敗為勝式的跌宕轉折。今天再想想,此角度固然可以成為一種觀察點,但畢竟過於主觀。你得允許別人對於那種一往無前、橫掃千軍的動作審美偏好。本帖則試圖從更為客觀的角度,以《龍爭虎鬥》為例,側重探討一下武俠功夫電影的認識誤區。

圖來!李小龍VS史上最靈活的胖子—洪金寶。注意看,搏擊過程中,當需要兩人各自完成一個騰躍動作時,鏡頭就從全景側向轉為了全景縱向。即處於李小龍身後,正對著洪金寶。其結果必然導致了:洪的翻轉,觀眾看得真切。不僅因為長鏡之下一氣呵成,更在於轉停之後,面部正對鏡頭!而李的翻轉恰好相反。整個過程只在騰空仰頭那一瞬間,面部才模糊入鏡,並且還是90度反轉的……其實,大可不必描述的如此細緻,甚至也無需那兩張截圖,因為動作粉絲早就很清楚事件原委:這場戲,李小龍使用了替身——洪胖子的師弟,元華!

旋轉90度後的截圖

但本人在此所要關注的不是李使用了替身,而是為什麼李以功夫片史上頭號巨星的身份,卻在純粹意義的動作橋段中使用了替身這件事,不算是一起具有反諷意味的「污點」?答案似乎也有定論:因為在很多功夫迷眼中,翻騰屬雜耍,不算真功夫!可既然如此,又何必煞費苦心反覆設計一些以替身代翻的動作鏡頭?你完全可以理直氣壯砍掉翻騰,只讓李小龍真身站定畫面中央。然後來一個打一個,來兩個踹一雙,來一群掃一片!

顯然,這裡存在著認識上的自相矛盾!一方面,瞧不起翻騰跳躍,嗤之與真功夫無關的雜耍動作。另一方面,數十年來,以強化動作視覺衝擊為核心目標的的武指實踐卻反覆證明:沒有這些翻騰跳躍,絕對不行!不僅對於毫無武術根基的新生代女星鍾欣桐,沒它不行。即便是舉世公認的功夫搏擊大師李小龍,沒它也不行!

有趣就在這裡。原本李小龍與鍾欣桐屬於絕對風馬牛不相及的兩類人。但偏偏最能體現巨大差異的動作橋段環節,二人產生了意外共鳴:最專業演員與最不專業演員,居然需要同一種東西——替身!可能單是替身二字,尚不足以形容有趣程度。畢竟替身也有高下之分。金槍鎖喉的替身和鯉魚打挺的替身,自不可同日而語。但偏偏李鍾二人所需的替身級別相同。翻跟頭!

這情形擱在其他特色類型中,實難想像。好萊塢歌舞片。桃樂絲·黛精於歌唱,片中曲目必然原音呈現。如換做一位歌藝欠佳的女明星,對嘴配音便是適當選擇。可你能想像的到:片中歌唱橋段,剛好曲目中的某一小節,難度不需太高!可無論是擅唱的黛,還是走音的女星,兩人都需要幕後替聲代其完成嗎?顯然不能想像。而將上述問題中的歌唱與桃樂絲·黛,換成跳舞與吉恩·凱利呢?依舊不能想像!

但這不可想像,在中國的武俠功夫片界非但已成事實,更是日趨常態。那麼到底是何種原因導致這一窘況的出現?個人以為,還是對武俠功夫電影的本質認識不清!

武俠功夫電影雖與歌舞片同屬——「鏡外專業,鏡內展示」。但二者之間卻存在一處根本不同:歌舞表演的專業水準評估,完全來自於它的聲畫內容。歌舞演員只要戰勝了攝影機和麥克風就戰勝了一切。而武俠功夫中的動作搏擊戲,由於涉及到兩人或多人之間的搏擊打鬥,所以只是戰勝聲畫就不夠了。你必須還要戰勝你的對手!

可後一點對於電影來說,屬不可承受之重。因為搏擊水準的高低,或者說所能發揮的真實打擊力,只有對手本人方能感受。作為旁觀者的攝影機,甚至別說攝影機了,就算你站在圈外五米外親眼得見,也未必能夠體會。不然,職業拳擊台上怎會出現「跳水作弊」?

這種攝影機的詮釋無力感,勢必導致像李小龍這樣身懷絕技的功夫大師鏡頭之前沒了用武之地。一方面,你不能真的傷害到對手演員,擊打動作必須點到為止。而另一方面,點到為止的演法,卻原則上違背功夫搏擊的真諦——實打實的打敗對手。換句話說,歌舞片演員只需對著鏡頭表演即可展示其專業才華之全部,而真功夫演員卻在鏡頭前反覆做著與其專業才華背道而馳的事情。

在認識到無法徹底克服這一結構性障礙之後,功夫電影不得不轉而從動作過程(表演)之上去尋找突破!畢竟較之無可避免的虛偽結果,過程部份的展示反而可以是相對真實的、華麗的、刺激的……李小龍的動作戲也必須加入翻騰動作,即是這一思維的產物!

而且你細品其中的邏輯:加入翻騰動作,需使用替身。為避免替身真容露餡,導演必然刻意轉變攝影機的取景角度。但這一轉變顯然是被動的,違背動作美學法則的(如這位動作演員本可自行完成動作,攝影機何必換位?)。可即便如此,仍要去做!為什麼?因為風險再高,也要值過讓觀眾忍受全景長鏡「雙腳站定拆招對練」的單調平淡。即使交手雙方是無與倫比的李小龍與大名鼎鼎的七小福之首洪金寶。

從這個意義上說,其實「功夫演員」這四個字是極其不準確的。它正確叫法應該是:功夫電影演員!其他電影類型,可無需強調這種字眼上的差異。因為螢幕上的表演,即是專業表演本身。桃樂絲·黛的歌如果唱得好聽,螢幕內外聽來應沒有差別。所以歌舞明星和歌舞電影明星幾乎沒有區別。可螢幕上的李小龍,卻決然不是螢幕外的李小龍!

既然功夫電影被迫轉而以「過程」去實現自己的價值,那麼更符合「過程詮釋"的那類人才,便順理成章的更適合成為動作電影明星。這批人裡就包括了:只會插科打諢雜耍動作的成龍,只會套路武術表演沒有實戰技能的李連杰……

當我們不屑地以「只會……只會……」去發表評論時,完全忽視了這些「只會」,恰恰是武俠功夫電影在不斷克服自身結構侷限,追求發展壯大的過程中必然同時也是迫切需要的東西。我們的不屑,只是來自於我們錯誤地將功夫本身等同於功夫電影去思考問題。

評論