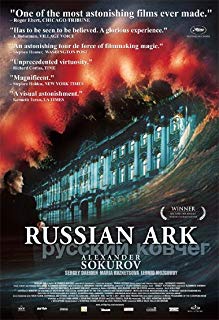

俄罗斯方舟/创世纪/

導演: 亞歷山大蘇古諾夫編劇: Boris Khaimsky Anatoli Nikiforov

演員: Sergei Dontsov 柯里亞史比里道諾夫 Leonid Mozgovoy Mikhail Piotrovsky

2015-08-09 09:28:20

串起時間的項鍊——冬宮之旅

************這篇影評可能有雷************

一.

混沌……蒙昧……不安……

寂靜沉睡之海突然被貴族那無所忌憚的歡笑所衝撞而開,他們從一片冰雪中湧入這所大屋子的邊門,裡面逐漸現出暖和的光明……

是一座城堡?

缺乏裝飾的石質空間裡閃出一個暗影,一個觀察者,他的存在也照見了「我」的存在,這夢的主人,眼睛的載體,攝影鏡頭背後的跟隨者。一個法國外交官為何會說俄語?就像他為何帶「我」來到這樣一個時間不明的世界一樣,這是一個統一的謎。

透過古老的門窗,那如羊皮紙般已變的褐黃的燈光里,不著華物而披散著多少煩惱絲的半瘋狂者又是誰?哦,又一個「尊貴」之人被他掐住了喉嚨,如剝去了皮一般,只得狗爬出來,只有彼得在不停的重複著一幕。他也知道有多少人想讓他創造的這條新船會成為詛咒他自己的墳墓。可他知道,柔軟華麗的牆紙之下總是靠沉重的灰磚才搭起牆面,撐起宮殿的。於是,當人民還不願抬起頭來迎接輝煌的新文明,他用暴力來迫使他們迎接,因為他相信只要他們看見了輝煌,他們會崇拜這輝煌。

一片泥沼中,一個港灣建立起來了,她也是一艘在時間上試圖向西行駛的巨船,彼得建立起了龍骨,之後呢……

跟著法國觀察家穿過那不見燈光如船底般的黑暗迴廊,來到一個如輪機動力室一般的所在,這裡啟動的卻是一個戲劇舞台。熱情奔放的俄國女郎卻穿起了雅典娜的全副武裝,高高站在鐮刀與沙漏之上。熱鬧的舞台對面卻是空曠的觀眾席,對視著希臘女戰神的卻是一個身著俄國華服而已入暮年的日耳曼女人。這個外來的船長建起了一個新的瞭望塔,她可以俯視一切,而她的臣民們可以望向更遠方。

日月不需要休息,人皇卻總有內急。她把這個宮殿飾滿一切,卻拋走一群群慇勤的貴族們,獨自凝視著宮外一個個微小的臣民。還好,有可以寵愛的忠實男仆在旁,葉卡捷琳娜就不會是孤家寡人。

轉瞬,她又不見。可眼前開始的正是她留下的那一切,那一扇扇華麗的大門裡,貨倉的裝貨的開始了……。

二.

我們的法國朋友推開了第一扇簡潔而結實的大門,眼前卻是一條文藝復興式的長廊。簡潔勻稱的幾何線條劃分著白牆上優美的復古線條,義大利對古希臘藝術的崇尚與模仿,在這裡被二次複製,俄國的子孫們又在崇尚誰?是難確定,因為凡爾賽鏡廳也被塞在了這同一空間裡,才是法國朋友感嘆「俄國人是仿造的天才」的潛在理由吧。況且,這裡映照出的殿外景色不是同樣生機盎然的花園,而是寒冷的冰雪世界。

忽然,我們轉到了一個所在,同時時鐘也好似轉到了另一個角度。似乎變了什麼,也似乎什麼也沒變,因為觀者的時間即使混雜不清,他們正觀看著的,那掛在牆上的,卻都是已凝固的那個時間點,文藝復興的時間點,那個人文光芒開始照亮混沌的起始點。

面對醫生教授這樣的世俗文化欣賞者,法國朋友終於暴露了他是怎樣的一個人。一個生於伏爾泰的時代,而以一身緊束的黑衣固執得堅守著伏爾泰脾氣的批評家。批評家就是會把批評批評用嘴和眼神表達出來的人,在理智包裹住一切情感與慾望的人面前是多麼的不自在:是啊,愛嘲弄人的貓面對打領帶的雞們是該感到多無聊。

不過好在這些世俗的老者們也不會太在意這樣的蔑視,文明的光芒即使無法照亮到他們內心中某些自己都摸不著的地方,卻至少讓他們保持著謙遜,對這愚鈍之地有所自知吧。

批評家就是會有脾氣,幸好,轉到一條新的走廊,卻是讓他感到了親切的地方,潔白的新古典主義雕像群棲息在這裡。古希臘的簡潔典雅又一座座矗立在這潔白的長廊里,卡諾瓦的美惠三女神讓他回憶到的卻是母親對這個肉體藝術創造者那曾經熾熱的情愛。

被這些美激發出的內心激情能與誰分享呢?階梯下緩緩走來的一對對貴族男女們已沉浸在兩人的聲色激情中來回拉扯,他想尋找的是一位全情投入的欣賞者。而她正在眼前,能用觸覺來從冰冷的肉體曲線里讀到雕塑的本質激情,「你纖細的手指,可以看穿一切」。理性需要通過渠道來理解領會藝術的解釋,而情感的直覺卻能直達藝術的本體。女性善於感知美,這正是男性試圖創造美的目的。

於是他牽起她的手,跟隨著她來到了專屬佛蘭德斯人來展示輝煌的所在。靠近凡戴克的《女孩與鵪鶉》,距離畫布10厘米處,那靜謐的琴聲第一次響起,眼前卻是六個豐潤的孩子如在鳥語花香的初生樂園裡嬉戲在一起。他們視線各異,卻專注得毫不游離。神的創造如此豐富,讓他們能相信眼前的一切,而我們通過相信他們來共享那份心靈的安寧。

她想繼續尋找魯本斯的《偽君子賽門的盛宴》,他卻選擇了視而不見,他是怎樣的心思?是想對她搞怪?還是對周圍那群19世紀與20世紀雜處在一起的奇怪觀眾表達一種居於混亂的不滿?或者只是如那個捧著厚厚的館藏手冊,卻總是圍著他倆打轉的青年學者那樣,好奇著眼前得一切,而變的不知所措?

他更難以理解那兩位眼神空空的愣頭青水兵為何會躊躇在這個習慣讓貴族踏足的藝術大廳裡。是呀,這樣奇異的時空交匯也包括了他自己,因為此時的空間已是博物館的空間,沙皇從大火中拯救出這些私藏藝術品後卻最終成為了大眾的寶藏。博物館慷慨的給予了公共的時間,卻不會再輕易給予私人的時間。他孩子氣般戲耍了她一番,得到的反應卻是對他好奇的青年戲耍了他的任性,不同時間的主動交流竟是如此開花結果呵。

安靜的閉館時光卻是展現繪畫光芒的開始。有那悠遠的琴聲獨奏相伴,獨自一人的腳步,在夕陽餘暉能夠深入的廳堂里卻格外清脆而自由。此時的繪畫不再只是在顯示色彩,她是被光照亮的所在,特殊的光帶來特殊的感知,她的美與光共存!

跟隨著光的末端,走近陰影處的一個角落。黑暗的背景下顯出的卻是格列柯筆下那兩位靜默的聖徒。掌握著天堂鑰匙的彼得與翻開經文的保羅,他們預示的是得救的希望,還是死亡的真實?在我們的批評家的質問下,青年還是更容易被恐懼的情緒感染,癱倒在未知的十字路口前啊。畢竟兩位聖徒的眼神祇在凝視著我們卻沒有想要告訴我們答案。

批評家卻鎮定的繼續前行,拉開了最沉的一扇廳門。最了解光的價值的人,他靈魂的一部份殘片被凝固在了這裡的每面牆上。總難有釋懷之心的批評家轉身回望……是什麼牽引住了他的目光,難得托起了他的嘴角,甚至讓他的喉嚨有了點發癢?伏爾泰所厭惡的,永遠不會超過人類的一半,他相信是夏娃那完美身體外的多餘肋骨創造了亞當。

他望著一個沉浸在自賞舞步中的她卻不孤芳,因為她面對的另一個她——達娜厄的心臟,也在欣喜的跳動著。宙斯化作過多少衝動的野獸來強取豪奪,卻只能化作黃金細雨,向她身前流淌。她抬起的手掌是拒絕還是迎接?她可以拒絕,但她也願意迎接。因為此刻,她發現並肯定了自己的魅力,迎接是她的選擇,她期待著的,是對驗證自我的滿足!

畫外的舞者也抬起了同樣的肢體,在交換著這份欣喜。她從這幅畫照見的是對自己生命的自信,這份自信讓她不再受困於時間對身體的無情洗刷,而能清楚的感知到自己那獨立靈魂的永恆性,可以自在的在這個世界遊蕩。

而浪漫的法國人自然更不想錯過眼前這個太空曠的宮殿裡最自在的靈魂。女性善於感知美,女舞者更願意進一步把美的感知向外在空間表達。於是他牽起了她的手,伴著深沉而和諧的旋律來觸摸著這份欣喜從指尖慢慢劃入心間。欣喜是一份寧靜,伴著淡淡的芬芳的寧靜,能把分離的心靈重又融化在一起的寧靜。就像那靜靜的鋼琴獨奏,即不是從遠處傳來,也不只是從心中散開,而是蔓延在時空的一切……那就是沉浸的感覺吧。

即使是法國男人,在這寧靜的池水上也還是顆會掀起波紋的石子。她還是選擇了離開,用吻別來回報剛才接觸這心靈之水的那一瞬間。

無奈的批評家只好又獨自邁步向這大廳的另一邊,看到的卻是倫勃朗的另一面。亞伯拉罕正要把刀伸向兒子以撒那慘白的無辜軀體,天使及時飛來送開了他緊握的武器。可此時,宮殿外的天空卻傳來死神呼嘯而過的轟鳴,法國人身後走過的是一隊蘇軍士兵。他完全不認識他們,只是覺得當自己沉重的腳步從藝術大廳的地板踏到大理石上後,似乎已能聽到一份冰冷。

三.

鏡頭後的「我」又活躍了起來,告訴他不會知道的事實,提醒他小心之後將會看到的一切,那是藝術生活的反面,政治生活的房間將會被一一打開。

人們為避開恐懼,開始習慣拒絕。拒絕威脅的存在,或拒絕那些對逃避威脅的阻礙。

好奇的法國人卻依然想打開新的門扇,可已習慣了暖和光線的他,卻看到的是一片寒冷慘白的倉庫間。這本是製作畫框的匠房,此刻卻在打造著自己的棺材。原本和善的老師傅卻如此惱於有人打攪了能讓他獲得永遠平靜的最後計劃。

是啊,19世紀的法國人怎麼會相信僅僅一個城市裡就會留下一百萬的屍骨,更難以相信試圖摧毀這條巨船的竟是那位偉大女船長的故鄉人,亞伯拉罕在被迫收手前已在以撒身上留下了多深的傷痕!

他還是更願意看到那個曾經的所在,忠實的俄國男僕尋找著日耳曼女皇的所在。她多麼喜愛眼前那麼多羅曼諾夫家族的兒孫們,看著他們在身邊歡樂的嬉鬧追逐,要用自己那已難控制好的疲憊之軀再一次教他們歐洲文明的禮節。

久居於自己創立的輝煌宮殿,此時的她卻望著屋外的雪地。她似乎已再邁不開步子,可還是指示男僕來陪伴她走向通往屋外的臺階。門開啟的一剎那,她卻又有了力量,有著男僕的陪伴,在雪地中竟不再蹣跚……她倆越跑越熱……越跑越快……她像一個愛踏白雪的天真民婦,已挺起了身子,牽起了快趕不上的男僕。我們更是不再能追的上她倆,她快步奔向的,是她那條歷史走廊的彼端,我們只能凝望著她倆遠去的身影,在那盡頭漸漸變淡,融化在冬之宮殿的雪花中……

我們能與她共享的這片白雪,是如此溫馨,讓法國朋友也回復了點青春,用雪球來指引著我跟他匆匆轉入另一片小樂園。又見這些嬉鬧的演員們,不論世事的變換,卻總愛戴著恆定的笑臉與苦臉。這回,她們的笑聲似乎只是在打發無聊,把這座小花廳當作了後台?

原來這場演出的演員們卻在門縫的另一邊。他們身著的是最華麗的戲服,靜穆的站在燈光最豪華的劇場大廳,從腰間抽出昂貴的道具,等待著皇家報幕員提示重要演員的入場。這竟還是一出東方戲劇,珠光寶氣的波斯王子領著幾位笨拙的配角們,來到了沙皇的臺階下開始了準備已久的對白。亞歷山大二世與他那經驗不足的妻子似乎還沒適應最尊貴的角色,她面對外語對白有些不知所措,他則裝的好似聽懂,直到字幕翻譯開口,才都恢復了鎮定,又能入戲了。

這場戲有個君臨天下的輝煌序幕,不論是西方的新星的波拿巴,還是東方那一個個古老的帝國,都只是前一章的鋪墊,現在這章雖然有過一個意想不到的低潮開端,此刻卻再次煥發出將讓觀眾難以忘懷的光芒……可下一章呢?亞歷山大二世無法知曉,因為他的戲份將在這章的末尾就告一段落……

暫時拋開這沒有歷史新意的主線吧,看看臺上這些不用演技就能吸引住視線的嬌小精靈們,她們當然不會藏在穿著傳統禮服的貴族夫人身上,而是居住在舞台末端那一雙雙未婚小姐的那開放而天真的眼神裡。舞台的新鮮感讓這些新人們如此興奮莫名,期待著將會引來和誰的對手戲呢?

太莊嚴的場面總與坑長對應,我們的批評家朋友已不耐煩的邁步向下一個正在預備的場景。一套套精美的餐具正要調起他參與盛宴的胃口,不通人情的侍者就把他趕到另一處冰冷的所在。

這份凝重怎麼又像回到了那間棺材屋?可這回卻沒聽到任何重型武器的轟鳴,只有幾席黑衣在竊竊私語。他們所在大殿的那端是一個日常召見群臣的王座嗎?可這裡怎麼更像一座失去新陳代謝的死寂墳墓,就像他們在談的,都是難以回復的破敗與腐朽?他們說戰爭的日子已經過去,可為何要邁著沉重的腳步,更小聲的說話,其中一個竟還是這裡的館長?

「當局」?「監聽」?哦……這樣的故事還是不要讓有伏爾泰脾氣的人了解的好。

還是讓19世紀的人回到他能理解的時代,讓他看看那時還享受著榮耀的貴族衛兵們,如何用整齊有力的踏步來證明白己的青春活力。

我又忘了,法國人的視線只是在搜索著夏娃。嬌小的精靈們這回卻直接現身在了眼前。璀璨的金枝桂葉,圍起自由披散的長髮。輕靈的絲衣,是包裹靈肉的花瓣。法國人淘氣的撲扇起了這群小天使,她們只知歡快的奔向時間長廊的另一端,用自由放誕的氣息來在保護著一個脆弱的小靈魂,讓她為自己的青春自滿,而不去在意兩旁一排排掠過的這所宮殿的先祖們,會給她指引什麼樣的宿命。

那個小靈魂終究還是會與精靈們分離,被她的母親帶入一個並不懾人的小餐廳,重又融入了這群宿命的家庭。這裡的主角們又很熟悉,但已換成了最後一批演員。血友病的威脅只是神的個別暗示,還是給予整個家族的預言?當他們還在為身體的異樣擔心時,卻不知這將是那場長戲的尾聲了。

這場尾聲並不會那麼簡單的歸於寂靜,因為所有演員們都還沒完成最後的高潮。是的,我們還沒來到這艘巨船的最大主廳,批評家倒是先行一步了。

同性間的交流,內容不是關於過去就是關於將來。可這裡是異性交融的樂土,伴著格林卡那壯麗的瑪祖卡舞曲,大家只想分享的是現在,是快樂的即刻發射,是快樂的即刻反彈。那旋轉讓理智暫時昏厥,劃出的優雅曲線所包圍的是互相期待著的激情。舞會上的俄國是最璀璨的俄國,難得讓西歐人都會自嘆不如!

四.

最後爆發的掌聲意味著曲終就將人散,我們的歐洲朋友決定留在這裡,他讓貴族們的軀體從身邊遠去,只留連著大廳的餘音,讓它們再慢慢化作那寧靜的琴聲,與之前的遊走記憶一起凍結在這所巨船的深處。對文明之光的追尋與崇敬即將止於此時此地。「永別了,歐洲」

百年的人世在變換,日日變換的戲劇卻依舊不變的上演。用永恆的笑與淚作為面具的戲劇演員們也留了下來,藐視著現世的情感反應,。

「可憐的人,你的愛人已經離開了,像隻鳥兒……飛走了……飛走了……」

她們是與所有的臨時演員告別,因為已預知那甲板之外的霧海,潛藏著多少暴風,似乎能吞噬掉一切。這些臨時演員們緩緩通過那通向混沌的長長吊橋,離開後就再也沒有回來。

可神奇的基因呀,即使一個世紀以後,我們會與祖先有多少區別,褪去時間的外衣與面具,數輩人依然是民族的一體。我們可以從百年前的祖輩追尋共鳴,也可以再次演繹祖輩的激情,雖然他們曾經在肉體上被消滅過,可只要文化的基因能傳承下來,時間就依然無法輕易把民族的魂魄割開。

儲存了這些基因的正是這艘俄羅斯方舟。每扇門後潛藏的,都是一個歷史瞬間。每個房間裡,都有一段人物故事。原來,陸續打開的這一扇扇大門,是為了把那一段段會逐漸混沌乃至割裂的時間記憶,用一個個連續的空間再次串起。即使面對過怎樣的海嘯,即使至今還看不到彼岸,曾經過兩百年連接建造起來的巨大方舟還不會那麼輕易的在一百年內沉沒!

「我們註定永遠漂泊……永遠活著……」

從網上搜集的關於艾爾米塔什(東宮)博物館的一些簡要資料匯總:

冬宮是聖彼得堡的象徵,不過彼得一世開創了這個城市並定都於此時,冬宮還沒有現在的模樣,只是在他的最後幾年才開始興建(1721年興建)。但這枚俄國最華麗的寶石畢竟是建立在彼得一世的基石之上。是聖彼得堡這所大船上能夠眺望西方最遠的瞭望塔。

對冬宮做出的最大貢獻的自然是葉卡捷琳娜二世,不過,她本來只是把冬宮的一部份房間作為私人收藏名畫的地方,稱作艾爾米塔什,即「隱宮」,後來藏品越積越多,尤其是到19世紀初大量的新古典主義雕塑也進駐了冬宮,漸漸的讓整個冬宮開始充滿了藝術氣息。

1837年,冬宮幾遭大火焚燬,還好大量的藝術藏品被沙皇及時救下,之後的重建基本奠定了她現在的輝煌面貌。

十月革命之後,整個冬宮都歸屬到了艾爾米塔什博物館。她最後一次大的劫難就是二戰時期那極漫長極殘酷的列寧格勒圍城戰。

艾爾米塔什博物館與羅浮宮,大英博物館和紐約大都會博物館並稱世界四大博物館絕對不是浪得虛名。她的總藏量高達270多萬件。最出名也最珍貴的就是葉卡捷琳娜二世開始收藏的大量歐洲名畫,尤其是文藝復興畫派和佛蘭德斯畫派的大師作品都有相當藏量。

估計為保護貴重文物的原因,《俄羅斯方舟》里沒有有幸拍到文藝復興三大師的作品,但在魯本斯,凡戴克,倫勃朗這三位荷蘭巨匠的展廳裡卻好好駐留了一番,尤其是倫勃朗的名作在艾爾米塔什里收藏甚多,可以說在名作《達娜厄》下兩位暮年之人翩翩起舞的長鏡頭,是影片中段整個藝術館瀏覽過程中的最感動人的高潮!這些作品也是當時葉卡捷琳娜二世最鍾愛的,她堪稱是瑪麗•德•美第奇的更有藝術品味的後繼者。

而在她之後,印象派乃至現代派的繪畫作品也有收藏,比如馬蒂斯的野獸派名作:《紅色餐桌》

繪畫的總收藏量高達1.5萬多幅,雕塑則有1.2萬多件

除了近代西方藝術藏品外,該館還包括原始文化,古希臘羅馬世界,東方民族文化,俄羅斯文化等展覽部門(其中有關中國的不少古代藏品自然是劫掠拐騙而來)總共有350多間展廳,恢弘程度可想而知。

還有一個比較有意思的是影片裡的館長Mikhail Piotrovsky演的就是他本人,任艾爾米塔什博物館館長至今。

關於電影的一些綜合感想:

方舟,是精神的港灣,逃避所,風暴過後的遺蹟殘留。俄羅斯方舟則可以有三層象徵物,東宮,聖彼得堡,乃至整個俄國曾經的或依然的對歐洲文明一員的嚮往。東宮作為聖彼得堡這個城市的特殊縮影,就是標明著通向西方文明的開放窗口,試圖擁抱歐洲的集中象徵。

俄羅斯民族面對西方總是如此複雜矛盾,既對西方文明的真心膜拜到幾乎自卑的程度,又總是面對生存環境威脅的歷史而難以擺脫狂熱的民族自豪感。自卑與自傲的綜合表現就是大規模仿造,結果就會是缺乏核心主題的大雜燴,輝煌的形式炫耀實際是急於獲取他人肯定與接納的渴望。

影片用一位19世紀初的法國外交官作為引路人也很合適這個特殊的場所,法國的宮廷文化,啟蒙文化乃至革命文化從19世紀初俄國大敗拿破崙開始,卻具有了的特殊地位,尤其是當德國統一開始成為俄國的最大敵人之後,俄法兩國實際開始了長期的戰略聯盟。這位一頭花白的短亂髮的外交官形象又具有伏爾泰般的高傲個性,從一個外國人的身份來品評俄國文化,正好可以避開對「民族性」進行自我批判的障礙吧。不過索科洛夫似乎還是讓一個俄國演員來飾演的這個角色,而且最後竟然開始讓他留連起貴族文化的盛況,這是否對這個人物的性格是比較矛盾的地方呢?

不過對於觀察的對象,不論怎樣的歷史人物,他們都已故去,索科洛夫想讓他們都還原成一個個人,一個個可以和當代能發生體驗關聯的人。於是對君王的展現所擷取的都是莊嚴畫像外的另一面,彼得一世的衝動無禮,亞歷山大二世夫婦聽不懂波斯語時的尷尬反應,尼古拉二世對家人的溫和善意。他們作為皇權看似會站在保守的一邊,但他們其實都深受近代人文主義文化薰陶,因為他們本就立在望向西方的最高一級窗口,只不過把個人想法化為一個國家的行動總是多麼的困難。

印象更深,導演也更著力的,則都是幾位女性角色。葉卡捷琳娜不是電影的主角,卻無疑是冬宮的主角。對她的塑造短而成功。一方面她的德裔身份對俄國宮廷直到貴族階層的全面歐化的起了決定影響。同時作為一個身在異鄉的普通人,在象徵著無上權力的這個巨大宮殿內,她卻又感到孤獨。她的俄語始終帶有德國口音,對慇勤的俄國貴族們也不會有真正的信任,只有在與貼身侍者的互相寵愛下,她才像個可愛的發福女人。最後的遠去,讓人傷感與欣慰並存。另兩位女參觀者——盲女與舞蹈家,也是難得能吸引法國外交官的天使,她們都是能褪去外在軀殼的阻礙,帶我們感知到美的領路人。

導演對她們的情懷都用那個最優美的鋼琴旋律主題來做了渲染表達。該片多次隱現的這個神秘、悠遠、還帶著不安的鋼琴配樂,感覺與那些傷感的日本電影倒有相當共鳴。大概是兩國都有著對西歐近代文明的特殊的留戀與感傷吧。尤其是在西化的表象下,散發出的也都是一種東方式的深沉情懷。

扮演貴族的群眾演員們素質也都不一般。除了部份中老年演員有點害羞的感覺,那些年輕演員,尤其是演繹貴族青年男子時,那種優雅教養與衝動年齡融合的感覺,尤其自然真實。

這倒主要不是導演的功勞。無論在各國,現代平民身份的演員在演繹各色歷史人物時,都會進行自我暗示。像俄國這樣有深厚文化修養基礎的民族,真的是不用多教他們怎麼演就能演好的。

而反觀我們現在的文化割裂卻如此厲害,這不只是無知的問題,更是對近代歷史的文化自卑造成的巨大鴻溝,讓我們在內心深處無法從離我們最近的清朝的真實面貌中尋找文化的信心與認同,而漢族最近的明朝要前推三百年,這個文化斷層可以說是難以挽回的。在上層建築找不到綿延至今的歷史文化紐帶,我們只能從比較保持延續性的底層社會,即農村社會(甚至少數民族農村)的民俗層面去尋找那沒有中斷過的紐帶。每個獨立民族的故事,都是人類歷史悲喜劇的縮影,只可惜我們已經難從上層建築去獲得準確的參考來追尋了。

至於大家總是談到最多的斯坦尼康一鏡到底,技術上已有很多人研究。我有感於拍攝的難度,再補充幾點感嘆吧。

俄式詩意長鏡頭最大魅力就在於,當鏡頭緩慢呈現的同時,能讓觀眾有時間把感知與思考同步進行,這個鏡頭過程就顯的那麼完整,甚至能讓觀眾的思緒進一步在其中延展開來。

該片的長鏡頭野心確實讓人佩服,與其去質疑,我倒真心希望索科洛夫就是真的一鏡到底。

首先覺得最不可思議的就是燈光擺位的困難,要知道這不是搭景,而是真實的博物館實景。在一路的鏡頭行進中,真的不太可能有多少擺放人工燈光的好位置,因為燈架和輸電線在鏡頭靠近場景前就太容易暴露,燈光只能安放在宮殿窗戶外才不太容易穿幫。

但仔細看下來照進宮殿的光線的角度都很平行,不像是人工光源效果,那可能拍攝時間的選擇就格外重要。幸好俄羅斯的寒冬讓冬宮外可以有幾個月的白雪覆蓋,白天的室外光線應該還是夠充足的。但完全依靠室外真實光源也造成一個不小遺憾,就是中段的遊覽繪畫展廳部份,很多繪畫即使鏡頭靠到很近還是難以避免強烈的反光,對繪畫細節的呈現造成了不少障礙。

另外在開頭一些封閉樓道內景里,光線應該很暗,也看的出畫面顆粒感很粗,如果真的是一鏡到底,那中間不可能有機會換膠片,要轉換ISO就只有靠數字攝影機來完成了?

全程鏡頭基本是以廣角鏡頭為主,不過看得出在一些群戲場面里應該有用到了變焦手段來拉近部份角色的景別,那一鏡到底用的是變焦鏡頭,對整體畫質算不算損失挺大的呵。

是否有剪輯點的猜測在全片欣賞過程中真沒有去專門注意,不過期間有幾處還是可以讓攝影師有點休息調整的時間的。如果真是多鏡頭拼合,估計是得用到數字合成技術來把不同場景的不同景深的圖像拼合在一起的,比如那個戴手套的鏡頭最可疑一點。