電影訊息

電影評論更多影評

2015-08-25 05:48:18

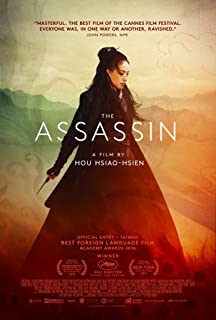

刺客的華麗日常

拍攝《刺客聶隱娘》對於久經電影沙場的侯孝賢來說,依然是個不小的挑戰。

在此之前,像他所形容的:「把自己生活的過程,成長的經驗,慢慢放在電影裡,往真實上走」(《時光煮海》,白睿文著)。從八十年代《風櫃來的人開始》,他的絕大部份影片都來源於他對生活的直覺體驗,即使是如《咖啡時光》或者《紅氣球》這樣在異國發生的故事,他都會花很長的時間醞釀準備,親身到那個城市體驗環境社會氛圍,從各個角度獲取直覺經驗。而《刺客聶隱娘》的題材則是第一次完全抽掉了他實際體驗人物、環境和氛圍的任何機會。對於這個發生在一千多年前的刺客故事,他唯一能做的就是在對浩瀚的史料的閱讀和研究中提取出可以構造環境氛圍的元素,不僅僅是復原而是再創造出一個嶄新的環境讓影片得以有存在的堅實基礎。

歷史

《聶隱娘》在唐人小說中是相當奇幻詭異又緊貼歷史史實的一篇。它短短的一千多字建構在唐朝藩鎮史錯綜複雜的政治角力基礎上。一方面安史之亂後的唐朝藩鎮割據,尤其以河朔三鎮的地方軍政首腦節度使為首,他們自成一體,不納賦稅,不接受朝廷委派,儼然國中之國;但另一方面他們又維持著與中央政權表面的和諧,通過聯姻、封號和交換等手段鞏固自己的權力,盡力保持在與其他藩鎮諸侯競爭中的優勢地位。而唐朝中央朝廷的政治策略則與此針鋒相對,將皇室女眷下嫁地方藩鎮諸侯以血緣的方式延續皇室的影響力,同時又安插眼線耳目於他們左右,剿除企圖將藩鎮剝離唐王室統治的勢力。

影片《刺客聶隱娘》的核心人物之一田季安就是割據三鎮之一魏博的節度使,他的養母是唐皇室下嫁魏博的嘉誠公主,而他的妻子田元氏則是唐朝叛將元誼的女兒,後者背棄了忠於皇室的昭義節度使李抱真,率萬人投奔了田季安的父親——曾數次起兵反唐的田緒。侯孝賢的創作團隊顯然精研了這一段歷史,抓住了唐朝皇室和魏博數代節度使之間控制與反控制的複雜鬥爭脈絡:這一矛盾的核心是節度使田季安,在他的一側是以妻子田元氏為首對唐王室心懷敵意拒不歸順的元氏家族;而另一側則是他已經去世的養母嘉誠公主在他身邊所培植的皇室勢力。他居於其中左右搖擺不定,企圖構築一種脆弱的平衡維持自己的獨立權力地位。

聶隱娘正是在這一矛盾漩渦快要激盪到頂點的時刻登場。侯孝賢團隊虛構了嘉誠公主的同胞妹妹,出家為道姑的嘉信公主做為皇室勢力的延續代表。她擄走魏博衙將聶峰之女聶隱娘,將其訓練為刺客遣回魏博刺殺心懷叛意的田季安,皇室勢力企圖以此一勞永逸地解決問題;而田元氏一方面盡力維護自己子女做為魏博繼承人的地位,試圖消除任何權力繼承中的變數(對田季安懷孕的愛妾胡姬的道家法術暗害),另一方面則以精精兒的身份出現與聶隱娘對弈,力圖剿滅唐王室在魏博的勢力。身陷政治陰謀鬥爭中心的聶隱娘不但要面臨所負使命的巨大壓力,還要面對自己的情感選擇,因為她要謀殺的田季安正是自己年少時的戀人。

正是在這樣複雜的歷史背景下,《刺客聶隱娘》徐徐展開了影像畫卷。

風格

對於普通商業片導演和編劇來說,這樣複雜的糾葛是建立史詩化敘事和戲劇化矛盾衝突的最好平台,他們可以藉此將其打造成一款驚心動魄的動作歷史巨片。但這並不是侯孝賢的目標。即使是影片的時間設定退回到一千多年前的古代,他依然要將帶有鮮明侯氏風格的影像語言、演員表演方法和與之搭配的獨特場面調度事方式貫徹到底。

與八十年代早期帶有「健康寫實主義」特點的影像風格相區別,從1994年的《戲夢人生》開始,侯孝賢便逐漸形成了自己一套獨特的電影美學系統:他甩開了慣常的敘事邏輯安排,而是取材於自己的直覺經驗,著迷於塑造和還原與真實生活的紋理與節奏幾乎完全吻合的「電影環境」,讓電影的拍攝等同於生活的進程,用環境中蘊藏的細節元素刺激演員的直覺反應,籍此獲得演員本能和直覺上迸發的情緒感染力。與此同時,他大幅度削弱了剪輯的強度與密度,轉而注重鏡頭內的光影層次設計和人物的走位調動,力圖以最大限度的連續性讓畫面與演員的表演完整地結合呈現。簡單地說,這是一種以總體控制替代微觀控制,以直覺體驗替代人工安排的自然主義趨向電影導演美學。它在螢幕上所體現出的就是由情緒、情感和人物關係之間的張力表現而產生的感性魅力,壓倒了我們大多數觀眾所熟悉期待的用電影「講故事」而獲得的情節跌宕起伏的戲劇化體驗。也正因為如此,從《戲夢人生》開始,他逐漸將象徵和比喻等修辭學手段排除在影像語言之外,並拒絕對自己的影片進行符號化和意義化的闡釋,因為他將關注點集中在由環境氛圍、演員瞬間情感爆發和畫面調度相結合而產生的衝擊感染力上。他影片的魅力和價值皆來自於對直覺體驗的操縱和釋放。

秉承這樣的思路,《刺客聶隱娘》的拍攝重點之一便是環境的雕琢。美術指導黃文英曾在《海上花》中以驚人的塑造能力將十九世紀末上海租界的高級風月場呈現螢幕,這一次她將能力又發揮到了極限。儘管做為現代人我們對於唐朝生活環境幾乎一無所知,但她依然藉助對史料的研究和豐富的想像將各種細節,包括廳堂內飾、家俬器皿、造型服飾等等,一一精心再造以利侯孝賢得以延續他一貫的電影美學系統。他們對美術製作的要求之高,甚至連田季安寢宮內飄浮擺動的絲簾都是特意由黃文英遠赴印度挑選而來。而在外景拍攝上,攝製組更是跨山渡海,從台灣到日本,從神農架到內蒙古,在相隔千裡的數個不同外景地完成了本應在歷史上發生在河北大名的這一段故事。侯孝賢所期待的,是演員能在這樣一個嚴謹構造充滿唐韻的氛圍中,產生直覺的融入感,在內心感性感受上回歸到一千多年前的時代,和角色人物產生精神靈魂上的溝通,也由此而煥發出他在先前自己的影片中曾經捕捉到的直覺爆發力。從這個角度看,《刺客聶隱娘》並不是他對自己四十年電影從業經驗的突破,而是他將自己的表現風格由現代社會延伸移植到復古幻想世界中的一次大膽嘗試。

觀感

2015年坎城電影最佳導演的桂冠,實際上是在褒揚侯孝賢通過再造氛圍而將現代影像風格融入古代環境中的膽量與氣魄。當然,西方影評人們也確實陶醉在令他們瞠目結舌的唐朝華麗視覺感受中。但做為中國觀眾來說,《刺客聶隱娘》仍是一部與我們想像中的武俠動作電影大相逕庭的藝術影片。

首先,原著中聶隱娘與其對手精精兒和空空兒都是身懷超絕法術可以隨意變幻身形的術士刺客。通常情況下,任何一個具商業嗅覺的導演都不會放過這樣可以為影片增加視覺吸引力的細節。但侯孝賢為了再造現實而逼真的空間氣氛以賦予演員自然主義化的表演環境,而將原著中幾乎所有玄幻細節統統刪去,僅僅添加了紙人附體胡姬的設置,使影片無形中失去了很多常規化的視覺華彩段落。

其次,在侯孝賢的設計中,演員的文言對白(猶如《海上花》中的上海和蘇州方言)是他們返回過去融入環境的重要手段。但其顯然過份文鄒的行文,使觀眾幾乎無法理解本義而獲得足夠的理性和感性資訊,更讓演員本身在表演念白中產生了不自然的僵硬感,橫生了與侯孝賢願意幾乎相反的效果。

更甚,侯孝賢在某種程度上對清晰的敘事和背景交代有著本能的拒絕。本片的片比高達1:44,也就意味著在攝製過程中按照原始劇本拍攝的大量關於片中人物的背景介紹,互相之間複雜關係糾葛和故事進程發展的段落都被侯孝賢「無情」地刪去了。按照他的話說:「不爽就要想辦法拿掉,拿掉了以後再想連接起來的感覺怎樣」(《闡釋的零度》,謝佳錦和王志欽著)。他毫不顧忌劇情甚至畫面之間的連接是否跳躍,敘事邏輯是否完整,而只追究意境上的整體表述是否完美。

在這樣的情況下,《刺客聶隱娘》釋放給觀眾的是一種新奇的觀影體驗:在缺乏對這一時期唐朝藩鎮歷史背景準確了解的前提下,普通觀眾對於劇情進展和人物的行為動機邏輯幾乎完全無法把握,如墜雲霧之中;而給他們留下深刻印象的是在各種精緻而恢宏的場景中,並行著人物無聲的沉思、動作、對峙、交戰和死去的畫面。宛如一幅悠長的捲軸,緩緩攤開後,在深邃而精美的背景之上逐漸顯露的是刺客、武士和貴族們平靜、華麗而又殘酷的日常。

對於華語電影觀眾來說,這也將是一次前所未有的對觀影習慣和趣味的挑戰。

(刊於《週末畫報》,2015年8月22日)

評論