電影訊息

電影評論更多影評

2015-08-28 06:50:13

青鸞對鏡的時候,我們居然表現的,連鏡子都不如。

留白強迫症/閱讀障礙症

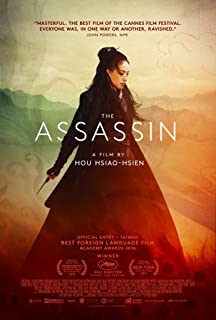

這是侯孝賢第一部在大陸上映的電影。

必然發生的事情,並不會圓滿的結局。早一點,甚至晚一點,都會更加合適。

電影院裡有兩種觀眾:一種把電影當作社交和娛樂,追求直接刺激,節奏和震撼;第二種則嚴肅面對,緊張思考,缺點是情節迷狂,《故事會》上身。

《聶隱娘》什麼都沒有做,但是《聶隱娘》在院線上映,則將這兩類觀眾全都冒犯了;或者說,把幾乎所有的觀眾都冒犯了。一個孤獨的鬥士,做了一件並不罕見的事情,但是卻在一個還沒有做好準備的場合。

作為一個影迷,那瞬間我義憤填膺;但煙消雲散,也許我們都該看透些。需要請命的,是要給多元以包容,呼籲尊重電影的各種存在形式。故事、情節、人物很重要。大多數好電影有好故事,好情節,好人物。但是存在沒有明確故事,沒有緊密情節,沒有外放人物的好電影。它們存在,並且值得被尊重;可以放棄,可以躲避,但不可消滅。

社會都發展到了現在,敘事模式都被顛覆過幾個來回,這點寬容都沒有嗎。

電影上映前一天,製片方放出了全片劇本。少見,但並不多怪,因為侯孝賢的影迷都知道,侯孝賢出版了自己每部電影的劇本;而他的追隨者們,都有著翻閱劇本同步對照影像的經歷;《聶隱娘》依然如此。反映到全片中的,則是對本身就惜墨如金的劇本,所近乎於強迫症的刪除與留白。對於妥帖,格調的抵死追求,以及對戲劇化場景天生的厭惡,舒淇全場唯一次心理戲,她掩面哭泣我們看不到她的面容。

編劇團隊精心為道姑設計的殺人理由,刪除;道姑與田季安母雙胞的糾葛,一筆帶過;「殺一人而救千萬人」的爭論,刪除;隱娘與田季安的童年玩鞠,刪除;道姑奪走隱娘,刪除;精精兒拜空空兒為師,刪除;精精兒就是田季安妻,語焉不詳;最後隱娘一招殺死道姑,不提;侯孝賢據稱苦心研究《資治通鑑》而在劇本里舖陳的魏博藩鎮與朝廷集權的鬥爭,細若遊絲。

雪上加霜的是,在精緻但同質化的大唐妝容下,前半小時我沒有分清除聶隱娘之外每一名女性的身份。我想,侯導一定覺得我們這群觀眾,真的是不可思議。

每一場戲,都乾淨,穩妥,到位,妥帖,絕無不合禮,不合式,絕不拖泥帶水;樂而不淫,哀而不傷——但與此同時,為達到這強迫症式的體系和諧,大量的在侯導看來如雞肋的劇情被削減刪除,哪怕是串聯全篇故事的承重牆和聯接點,都癲狂的被拆解得支離破碎。

對每場戲「發乎情而止於禮」的強迫症,比全片的水墨風景,大唐衣冠,雕樑畫棟,都更加中國。

侯導或許知道,或許不知道,這是一個讀者只能讀下140字的時代,這是閱讀障礙症全國大流行的時代,這是一個急躁並對任何事物都要求兌換利率的時代,相比於半文不白的,看著字幕如果都不懂可以打回初中重修的台詞,閱讀障礙的我們更加無法掌握的,是這依靠腦補提取資訊的基本演繹法;甚至於,僅僅一兩行字出現,就會有人不耐煩的離開影廳。

「冒犯觀眾」還有另一種說法:尊重觀眾,可是被尊重的那個,不領情。

並不完全中國的作者電影

《聶隱娘》的東方屬性,中國屬性,在於美學追求上的復歸唐代,在於之前所提到的對於戲劇場面「發乎情而止於禮」的強迫症,但在靈魂核心上,《聶隱娘》最初是一部標準的歐洲知識分子鏡頭下的「作者電影」,講述的,可以歸結的,是一個自我的渺小,和這個渺小在面對無法掌控的世界時深深的孤獨。

說侯導沒有拍出唐傳奇《聶隱娘》的精髓,某種意義上是確論。這個聶隱娘,可以是《鄉愁》里那個給俄羅斯作曲家寫傳記的異鄉學者,可以是《尤利西斯的凝視》里那個找尋遺失電影拷貝的希臘電影人,可以是《絕美之城》里那個再也寫不出文章的孤傲作家,她可以是任何一個人,任何一個流浪著的,沒有家,沒有親人,沒有同類的異鄉者。這是侯導自己的投射,這是屬於侯導一人的倔強頑抗,以及不被理解同時也抗拒理解的孤獨。

借聶隱娘,侯導在呢喃講述的,依然是他眼裡最美的時光。

一個刺客,恰如很多電影裡那個百無一用知識分子主角,儘管她身懷絕技。青鸞對鏡哀鳴,亦或是因為孤獨無同類,而更有可能的是,她看不到自己。

她是誰?她是窈七,可她這麼多年都不是。她是刺客,那她為誰而效命?道姑不是她選擇的,而是被強加的命運。隱娘的沉默不語,是因為她對自己的存在的價值難以確認。因此,她沉默寡言,她想熟悉這個世界,卻又選擇遠遠凝視;在她沉默但是朦朧的注視里,所有的山水都不過是霧中風景。

她在尋找在乎她的,有關她的東西,首先是父母,她守護著他們,但幾乎毫無眷戀;田季安的母親,她童年裡更像母親的公主,然而公主留下玉玦長逝;道姑師父從來不曾告訴她原委,她只是師父手中殺戮的工具,徒勞的相信這些鮮血可以鋪陳成道的路徑;接下來是田季安,她固執地希望田季安認出自己,然後默默觀察著這個當初差點成為她夫君的男人。

聶隱娘與這個世界是隔絕的,她與每一個人都是疏離的。如此多隻展示風景的緩漫長鏡頭絕非沒有意義,或許我們只是體驗不到這一層清冷寂空的疏離;在聶隱娘的眼睛裡,每個人猶如木偶,魂不守舍,台詞間離,行屍走肉,就如同別人眼中那個殭屍般的黑衣女子。

侯孝賢的期待是,這種疏離最終化作超脫和昇華。「劍道無親,不與聖人同憂」,反而是隱娘悟得真切。所謂田季安一死,魏博必亂,道姑豈能不知?然而道姑不懂的是,這個冠冕堂皇的政治理由,只是隱娘的一個藉口罷了;然而隱娘也並非斬不斷人倫,隱娘所做的,只不過是結束無謂的尋找,徹底疏離罷了。

或許到這裡,我們能窺視到一絲侯導大幅度刪除劇本情節的本意:這些細密繁複的政治鬥爭,這些斬不斷的情意和人倫,其實在隱娘眼裡,都已經不再重要了。這恐怕是《聶隱娘》的鏡頭裡大片的蓼藍空寂和蒼茫荒涼里,那抹飄然不定的些許禪意。

不殺不是劍道,無我才是真的。尋我?不如無我。

尊重,耐心和包容

《聶隱娘》沒有那麼好。本質上,《聶隱娘》是一部主題未得新意的作者電影,但是獨特的大唐氣象和東方的審美特質,促使這部作品在她一水兒同類裡的與眾不凡。

但是,青鸞對鏡,《聶隱娘》在現在的大陸電影市場,沒有同類。隱娘沉默不語走在水汽茫茫的荒野,一如這部電影,掉進了這個急躁冒火的癲狂院線。

可是,對不少人來說,《聶隱娘》只是沒怎麼見過罷了,面對我們不了解、不多見的事物,我們為何會爆發出如此令人齒冷的戾氣和敵意?不過是一分鐘為單位的長鏡頭,不過是九十分鐘滿載資訊量的一部安靜的作品,我們為何會如此缺乏耐心?

我個人的統計,我看的這場下午場,場內21人,提前離場5人。這或許是一個比較好的數字,相比於網路上我們看到的其他誇張的場景——我的朋友那場,連他五人,結束時只有他還待在影廳。

有那麼可怕嗎?全世界只有《聶隱娘》這麼拍電影嗎?明明不是,明明有那麼多被奉上神壇的作者電影,拍攝手法與效果和《聶隱娘》別無二致,為什麼我看見的,是急躁,反智,流氓無產者的習氣,以及對一切非功利事物的吹毛求疵,驕狂,傲慢,自以為是,以及張冠李戴把對別人的怒氣,發散到這部《聶隱娘》里。

但侯導說,現在的電影界只有他這麼拍電影,他也只會這麼拍電影。

「罽賓國王買得一鸞,欲其鳴,不可致,飾金繁,饗珍饈,對之愈戚,三年不鳴。夫人曰:「嘗聞鸞見類則鳴,何不懸鏡照之。」王從其言,鸞睹影悲鳴,衝霄一奮而絕。」

青鸞對鏡的時候,我們居然表現的,連鏡子都不如。

評論