2015-09-30 05:57:53

瘋狂的生活

************這篇影評可能有雷************

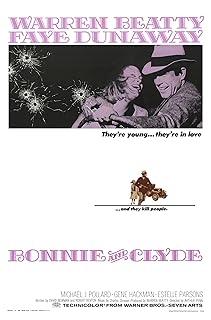

阿瑟•佩恩這部拍攝於1967年的公路片《邦妮和克萊德》曾開啟了美國「新好萊塢電影」時代。影片取材於30年代大蕭條時期的真實事件:邦妮和克萊德,這對美國曆史上曾名噪一時的雌雄大盜,從德克薩斯開始了他們的亡命之旅,一路靠搶劫銀行為生,在結束了近十個人的生命之後,最終被亂槍擊斃。

影片中,邦妮和克萊德的流亡生活無疑是瘋狂的。起初兩人並無意傷害別人,更無意殺人。但在一次失手射死了一個銀行員工之後,別無選擇的兩人只好將錯就錯,和布萊德的哥哥巴克、其妻子白蘭琪以及有過前科的修車工摩斯一起結成了「Barrow gang(巴羅幫)」。成名後的「Barrow gang」在媒體上享受到了不可思議的曝光率,行為愈加放肆瘋狂。

邦妮的轉變可以說是整部影片情節發展的線索。起初,邦妮只是德州西達拉斯小鎮上一個普通的咖啡館服務員。在影片的最初幾個鏡頭中,對邦妮性感紅唇、美麗金髮、窈窕身材的特寫表明,這是一個艷麗而粗鄙、常常想著和男人上床的女人。她實際上對自己的生活並不滿意。和布萊德的相遇是邦妮轉變的真正開始。她對布萊德所說的持槍搶劫的經歷充滿了好奇。同樣也是布萊德點醒了她,她應當同他一起,逃離平庸的生活,「you get right to do that(你有權利那樣做)」。如果說邦妮對布萊德最初只是充滿了偶像式的崇拜、在她的表現中還包含了許多作秀的成份的話,當邦妮發現布萊德的性無能之後,才是她精神上徹底轉變的完成。她選擇了繼續同布萊德過瘋狂的生活。

在流亡的過程中,邦妮在精神上繼續著她的轉變。隨著「Barrow gang」的成形,各種各樣的矛盾也隨之出現。摩斯夜裡的鼾聲震天、白蘭琪的膽小慌張、與布萊德越來越狹窄的獨處空間……所有的一切都在一點點地挑戰著邦妮的忍耐力。加之對母親的思念,邦妮愈來愈無法忍受流亡生活帶來的不安與疲累,終於在一個清晨決定不辭而別。這是邦妮情感的一次大爆發。

如果說在這次大爆發當中,邦妮還將自己的家、自己的母親當作情感的歸屬,那麼在邦妮聽到母親說「you try to live three miles from me and you won』t live long(你如果住得離我太近,你活不長的)」時,她原來的情感歸屬遭到了徹底的瓦解。她也終於明白,布萊德才是她的歸屬、流亡生活才是她的歸屬,就像她對布萊德說的,「we』re just going(順其自然吧)」。

中彈後,在摩斯的父親家養傷期間,邦妮繼續著她的創作(事實上邦妮很早就有寫作的習慣)。在《邦妮和克萊德的故事》一詩中,她表露了想要「退出」這段冒險的想法。她盼望著奇蹟的發生,和布萊德結婚、重新開始一切,過安定的生活。然而結局無疑是悲情的,在一個風和日麗的早晨,邦妮和布萊德最終死於對其懷恨已久的警察的流彈之下。

在佩恩的鏡頭下,邦妮和克萊德被賦予了一定的象徵意義。他們代表平民,他們的行為代表了平民的反抗。在影片的開始部份,當克萊德在一幢被銀行沒收的房產中教邦妮如何使用手槍時,遇到了來此告別的房產主人,克萊德將自己的槍交給他,讓他朝著銀行立的沒收牌射擊。他們相視一笑。道別時,克萊德告訴房產主人「we rob banks(我們是搶銀行的)」,語氣驕傲而堅定。而在影片的最後部份,當中彈昏迷時,兩人同樣獲得了來自在遷移途中的平民的幫助。

其實,稍加對比便可以發現,30年代與60年代都是美國曆史上極為動盪的時代。由此也可以看出導演希望向我們傳達什麼:他借用秩序盡失、規則破壞的30年代來表達對自己所處社會的不滿。可以肯定的是,邦妮和布萊德被阿瑟•佩恩成功地浪漫化了,他們不是殘忍的冷血殺手,相反,他們人情味十足、不願過平庸的生活、渴望冒險,某種程度上甚至可以說是正義的化身。《邦妮和克萊德》受到了當時渴求新思想、渴望搗碎一切腐朽國家機器的年輕人的熱烈追捧。

我想,《邦妮和克萊德》之所以成為世界電影史上的經典,除了其偉大的技術革新之外,更重要的還在於影片所傳達的精神。因為不論是哪個時代,這種精神都是必不可少的。