電影訊息

電影評論更多影評

2015-10-03 01:10:09

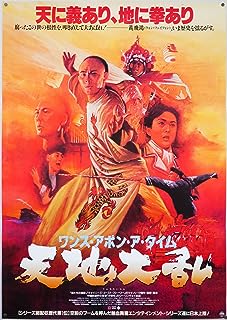

轉,記《黃飛鴻之男兒當自強》:天風海雨,萬古清愁

如果非要從黃飛鴻系列電影中挑出一部最出色的話,那麼百分之九十以上的人大概都會選擇第二部《男兒當自強》。第一部畢竟是篳路藍縷,首開風氣之作,無論風格和內容上都還保留著舊式功夫片的痕跡,故事的節奏也有些偏慢,是勝在情緒,而非意境。而到了第二部,則給人以「江海橫流,豁然開朗」的感覺,完全是新思維,新格局,連人物也少了凝重多了幽默,鏡頭的轉移寫實中透著灑脫。

其實初看《男兒當自強》,很許多HK的影評家一樣,覺得黃飛鴻似乎變得有些無足輕重了。整個故事也偏散,每一個橋段都好,處處有亮點,整體上卻有點雜。幸而,這一部的敘事很沉穩,耐得住性子,可謂「雜而不亂」。

故事以1895年廣州起義為背景,其時正逢中日簽訂《馬關條約》,格局是前所未有的廣闊。但徐克並沒有正面去敘述廣州起義,而是以白蓮教的野蠻行徑,黃飛鴻坐火車從佛山來到廣州為開端。穿插著黃飛鴻與梁寬這對師徒的種種搞笑,與十三姨感情上的欲說還休,單從人物的塑造來講也是血肉豐滿,絲毫沒有被宏大敘事給淹沒。

小角度敘事本是港片最擅長的,但《男兒當自強》比較獨特的是,它展現的並非港片裡常見的「街坊式正義」。比如《十月圍城》中就描繪了個人參與革命的私人動機,彷彿是很人性很切近也很新式,但這種處理,又與《鹿鼎記》中的韋小寶有多少差別呢?黃飛鴻不同,某種程度上,他代表的不是小市民,而是中國近代社會裡的「鄉紳階層」。徐克曾說:「我覺得黃飛鴻作為民間英雄偶像相當辛苦,要背負很多的包袱和責任……黃師傅的觀點太過傳統,對外來的價值又不是捉得太準;他在當時成為民間英雄,主要是因為感情因素和他與當地重要人物的關係。」

黃飛鴻是貼近民間的「士」,對家國之事有著自然而然的憂患,又和一般的老百姓一樣的迷茫,看不到希望所在。在第二部里,無論孫中山還是陸皓東,對黃飛鴻在精神上啟迪都契合了黃飛鴻本身的迷茫,既合乎人情事理,又有醍醐灌頂之效。

我一直認為,做藝術能不能打動人,不在於你秉持的是菁英的邏輯還是老百姓的生活哲學,而在於事理的妥帖,人情的體味。一部片子有了人情味,又不顯得刻意迎合,那就成功了一半了。

朝天觀與同文館,改變與陣痛

《黃飛鴻之男兒當自強》故事發生在清末的廣州,相對其他地區,這裡應該算是比較開放的地方。滿清閉關鎖國時也曾獨留番禹(即廣州)作為通商口岸。康有為也曾在此開辦萬木草堂,宣傳維新變法思想。

起初,當我聽到黃飛鴻去營救同文館的學生時,只當是徐克犯了個歷史錯誤。只因洋務運動時設立的京師同文館過於有名了,以致於我忽略了原來當時廣州也有設立同文館,教小孩子學習洋文和自然科學,當時位於朝天街。

於是很自然的,我便聯想起電影裡白蓮教的巢穴「朝天觀」,歷史上是否真有此觀,是否的確在廣州不得而知,但既然在電影裡安排在同一條街上,必有寓意。

或許徐克想說的是,數牆之隔,一邊是革新,代表著中國的未來,另一頭是守舊,象徵著變革帶來的陣痛,人們身處愚昧中的徬徨。

那麼,革新是否一定好呢?張鳴在《辛亥:搖晃的中國》中曾說,在中國的清末民初,進化論思想佔據了主流思想界的統治地位,中國人什麼都想學最新的最好的,可是很少思考什麼是適合自己的。他甚至認為清末最適合的政體不是共和體制,而是君主立憲制。舉的例子是日本的崛起。但我以為,日本與中國國情不同,日本在改革之前是幕藩體制,與歐羅巴社會的封建領主制頗多相似之處(見唐德剛《晚清七十年》)而在中國,不得不說滿清異族統治,乃是君主立憲制不可能實現的最重要原因。一個佔少數的異族統治政權,當面臨強國與犧牲統治權的兩難處境時,它幾乎天然地會站在革新的對立面。這也是為什麼辛亥革命時期,「反清」思想會「借屍還魂」,死灰復燃。

譬如《男兒當自強》裡的納蘭元述,也知道電報鐵路是促使中國進步,何嘗不知道白蓮教禍國殃民?可是為了鎮壓革命黨,牽制洋人,他們不得不放縱白蓮教濫殺無辜。

黃飛鴻說得好:欺神騙鬼,還說什麼救國救民呢?

那麼是否神靈都是虛假,信仰科學就不該信仰宗教呢?陸皓東與黃飛鴻到大使館與解救的孩子們匯合時,曾有有一番關於神靈的探討。

黃飛鴻說:為什麼西方的神都如此痛苦?

陸皓東說:我們小時候信一個神,長大了卻信另一個,直到有一天發現所有的神話都是謊話

這MS是無神論,但是前一部《壯志凌雲》中也有傳教士對黃飛鴻說:物質的世界是短暫的,精神才是永恆。黃飛鴻反問:那上帝能幫我作證嗎?(當時他被人冤屈);可後來寶芝林被人縱火,還是這位傳教士站出來為他作證,甚至在危急時刻為黃飛鴻擋槍而死。其後幾部黃飛鴻中也經常看見傳教士的身影,包括十三姨也是天主教的信徒。

所以,在我看來,關於宗教信仰,徐克也是矛盾的。一方面知道神靈不可依靠,甚至有時候是人們逃避的藉口,但另一方面他又無法否認這些傳教士帶來的先進文化對中國的影響。

很多時候,藝術家只是有感而發,而不見得能夠尋覓到答案。關於宗教與科學,一個是未知領域的恐懼和慰藉,一個是不斷探索中佔領的橋頭堡,這也是人類永恆的矛盾吧。

只爭朝夕的救世理想

且不談宗教玄思,對於晚清的中國來說,任何一個有理想的人,都無法袖手旁觀。時間不等人,而我們卻落後得太多。孫中山和陸皓東每一次見面都要對表,這顯然是富有象徵意義的。陸皓東也對黃飛鴻感慨過,中國人不知如何利用時間。

革命者雖然不見得不犯錯誤(往往是要犯的),但他們身上那股子恢宏的生命力,卻在暗夜的時刻熠熠生輝,猶如啟明星的升起。

不知多少次重溫這部電影,每當看見孫文與陸皓東握手相誓,無論誰犧牲了,對方都必須堅持下去,都會不自覺的熱淚盈眶。當陸皓東與黃飛鴻同闖朝天觀,三步一回頭,同文館的學生們望著他,也一樣的熱淚盈眶。此時與彼時,彷彿時空融合於一體,徐克就有這樣的本事,讓熱血情懷融通無礙。

朝天觀中黃飛鴻與九宮真人一戰,體現了黃飛鴻除勇武之外智慧的一面。面對被煽動的群眾,陸皓東拿著槍亦只能感慨:中國人都這樣,還有的救嗎?黃飛鴻卻靈機一動,假扮原始天尊,來個「神打神」。混戰中,陸皓東不慎失手打死了一個被「刀槍不入」蠱惑的小女孩,這份代價可謂「寫得周全」。然而還不止,為保革命黨名冊,陸皓東也犧牲了,納蘭元述也死在黃飛鴻的手中,梁寬也身受重傷。

當黃飛鴻師徒終於克服重重難關,來到碼頭送孫先生離去之時,他們的手中只剩下一塊陸皓東臨死前留下的包袱布。黃飛鴻遙遙一擲,孫文接在手裡,迎風抖落開來,那是中華民國的青天白日旗……

前面有朋友詢問,最後送別時候那悲壯的音樂出自何處,我搜索了下,原聲碟中似乎並有包含這首曲子,但旋律聽起來與《龍的傳人》有幾分相似。網上有高人指出,那是改編自《龍的傳人》和《中華民國頌》。前面是兩句是"龍的傳人"裡的 "遙遠的東方有一條江它的名字就叫長江" ,高潮部份取自《中華民國頌》。不得不佩服黃沾的才情,一經他的改編,配樂就不止是雄壯,更夾雜著心緒萬千,心事浩渺,隨著海風伴著浪花一點點蕩漾開去。

孫文那句台詞更是點睛之筆:但願朝陽常照吾土,莫忘烈士鮮血滿地。正是「萬家墨面沒蒿萊,敢有歌呤動地哀。 心事浩茫連廣宇,於無聲處聽驚雷」。 舉報

評論