2015-10-25 06:21:16

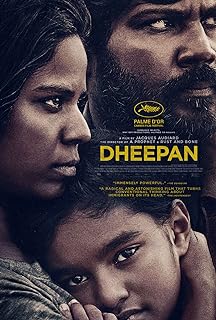

流浪的迪潘 Dheepan, 2015

************這篇影評可能有雷************

在2009年泰米爾猛虎組織與斯里蘭卡政府的最後一次交火中,猛虎組織士兵耶斯撒薩,或「迪潘」,僥倖存活了下來。機緣巧合之下,迪潘與素未謀面的難民雅麗妮和伊拉婭相遇,組建起一個毫無親緣關係、只為通過移民審查的「家庭」。慌亂之中,他們踏上了前往法國本土的旅程。儘管前路一片迷茫,但他們清楚一點,那就是無論那個未知的法蘭西有多糟糕,都還是要比隨時可能讓人丟掉性命的斯里蘭卡好上千倍萬倍。

逃亡,重生。三個毫不相識的陌生人,一個鬆散、脆弱的家庭,一個完全不熟悉的國家,《流浪的迪潘》的故事由此展開。

在2015年坎城電影節上,《流浪的迪潘》無論如何也不是最耀眼的那部。儘管新任藝術總監福茂選片求名大於求實的作風導致主競賽單元影片實力普遍不強,甚至很多評論人將這一屆稱為坎城電影節史上的「小小年」,但前有托德·海因斯的《卡羅爾》和侯孝賢的《刺客聶隱娘》,後有匈牙利新秀拉斯洛·傑萊斯口碑爆棚的處女作《索爾之子》,導演雅克·歐迪亞想要憑藉一部看似表現平平的作品突出重圍,確實不是一件容易的事情。

不過,如果我們換個角度,從其個人的執導經歷上看,雅克·歐迪亞這一次獲得評委會主席科恩兄弟的青睞,絕對可以稱得上是「千年的和尚熬成佛」,沒有半點僥倖的嫌疑。從第一部作品《男人最痛》(1994)開始,歐迪亞就已經拿下了三項包括最佳處女作在內的三項凱撒獎。其後,無論是奪得坎城電影節最佳編劇獎的作品《自製英雄》(1996)、還是再得三項凱撒獎的《唇語驚魂》(2001),歐迪亞都是穩中有進、步步為營,直到2005年的《我心遺忘的節奏》,歐迪亞迎來了人生中的第一個巔峰。

這部作品講述了一個子承父業的房產中介入如何一點點厭棄每天討債的暴力生活,最終通過彈奏鋼琴獲得心靈救贖的故事。對照《流浪的迪潘》可以發現,尋求內心平靜、通過放棄暴力救贖自身——即所謂「放下屠刀,立地成佛」的過程在這部影片裡其實已經有所展現。此外,影片中作為房產中介入的男主角每日需要對付的正是處在法國社會底層那些沒有容身之所的流浪者和移民。從這個角度上講,《我心遺忘的節奏》與《流浪的迪潘》恰好呈現出一種顯著的鏡像關係,後者相當於從移民的角度復刻出同一社會和階層的陰面,進一步完整了歐迪亞對社會問題的探討。憑藉其流暢的敘事和深刻的見解,《我心遺忘的節奏》力壓同年達內兄弟執導的影片《孩子》,殊為罕見地獲得了包括最佳影片在內的八項凱撒獎。

四年之後,歐迪亞再次發力,使得一部黑幫電影《預言者》(2009)震驚了世界影壇。在這部電影當中,超現實元素的運用、充滿迷幻色彩的慢鏡頭和極富打擊感和表現力的音效等等特點幾乎重新定義了歐迪亞獨有的影像風格。甚至可以說,除去這些風格特徵,《預言者》便會降格為一部不上不下的黑幫電影,歐迪亞這個名字也會和平庸二字永遠聯繫在一起。

幸運的是,《流浪的迪潘》全盤繼承了《預言者》的影像風格。舉例來說,影片最後一段,本該讓人熱血沸騰的橋段在歐迪亞的處理下變得節奏緩慢而富於詩意:慢鏡頭的尾隨下,迪潘隻身一人闖進黑幫成員佔據的大樓,腳步沉重地登上樓梯,穿過汽車爆炸產生的迷濛的煙塵,一槍一個地幹掉了樓里所有敵人,救出了自己的妻子。影像展現出一種意蘊悠長的詩性,一種毅然決然的力量,更展現出一種悲天憫人的態度,好像作者要以介入時間的方式給予迪潘生機和希望,而這又與《預言者》中主角馬利克在轎車狹小的空間裡遭遇的一場幾乎沒有生還可能的槍戰有異曲同工之妙。

可以說,在這樣的影像之中,歐迪亞達至了一種既不乏暴力又不欠缺溫情,既讓人感受到殘酷又使人流連於詩意的境界,讓人無時無刻不處在張力與震撼之中,不斷經受劇中人所面臨的撕扯與拷問。正如《衛報》影評人安德魯·普爾弗所言,「《流浪的迪潘》也許不是雅克·歐迪亞最能讓人一眼看去便渾身過電的作品,但它卻以一種極其克制的方式展現出驚人的力量。」虛焦下閃著幽藍光芒的蝴蝶結,時常從夢中泛出的錫蘭神像,目光里逐漸走進黑暗的軀體……刨除「人道主義政治正確」的劇情,《流浪的迪潘》中的確還蘊藏著純粹的影像帶來的無以言表的震撼。

另一方面,以《男人最痛》為起點,歐迪亞對黑幫題材的掌控也在《預言者》中達到了近乎完美的水平。於是,《我心遺忘的節奏》中的移民和《預言者》裡的黑幫兩大話題統合在一起,構成了《流浪的迪潘》的故事主幹和矛盾衝突,使之成為了迄今為止歐迪亞作品序列中視野最廣、最具野心的一部作品。這裡需要指出的是,歐迪亞對移民與黑幫的統合絕不是「物理性」的,二者在發生矛盾和衝突之後產生了一種奇妙的化學反應,合成出一種前所未有的荒謬感:觀眾會猛然發現,可怕的黑幫分子自己火併還不夠,竟然還和戰場上死裡逃生的恐怖組織老兵交上火,而且被一槍一個地幹掉了。人們不得不由此聯想,一場比黑幫火併還要殘酷不知多少倍的戰爭到底是怎樣日日煎熬著斯里蘭卡平民,一個被冠以「恐怖份子」頭銜的難民想要獲得新生是多麼不易。

很難想像,現實生活中的耶斯撒薩確實曾經是一名猛虎組織成員。在坎城電影節記者會上,耶斯撒薩表示這個故事中50%來源於自己的經歷。1986年退出猛虎組織後,耶斯撒薩輾轉由斯里蘭卡到達泰國。由於幾次申請移民加拿大和英國未果,耶斯撒薩只得前往法國,在那裡幹過洗碗工,做過小商販,最終成為了一名嚴厲抨擊斯里蘭卡政府和猛虎組織的泰米爾語作家。他的兩部小說《打手》和《叛徒》如今已經被譯成英文,成為了猛虎組織罪行和持續了三十餘年的戰爭的永久見證。

從這點上來說,迪潘倒是比現實中的耶斯撒薩幸運太多。影片結尾,歷經磨難的迪潘一家人逃離了法國,組建了堅不可摧的真正的家庭,在英國定居下來。雅克·歐迪亞如此直白地表達著美好,哪怕美好得有些「脫力」——一如《預言者》結尾一家三口的團聚和《銹與骨》結尾那些重新接續的手骨——無非是因為,「重生」,便是他對角色一如既往的企盼和祝福。

「這部影片的靈感來自於孟德斯鳩的《波斯人信札》,是這樣嗎?」

「如何成為一個『人』?孟德斯鳩問了一個偉大的問題。」

舉報