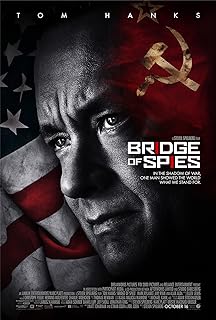

间谍之桥/间谍桥(台)/换谍者(港)

導演: 史蒂芬史匹柏編劇: 馬特沙曼 伊森柯恩

演員: 馬克勞倫斯 Domenick Lombardozzi Victor Verhaeghe Mark Fichera

2015-11-06 23:22:01

追求公義堅守原則非易事

************這篇影評可能有雷************

史匹堡鍾情歷史事件和歷史人物,湯漢斯又是他心目中偉大美國領導力的核心價值,當《換諜者》(bridge of spies 港譯)裡面又說到公義講法治那套普世價值的時候,一定會有人說好正統的史匹堡,又是美式主旋律(個人不喜歡的說法。又講呢啲?)然而如今現實公義難存,連法治都遭受衝擊,甚至權力話語出來混淆視聽,那《換諜者》裡面講述的主題就有必要再次普及以正視聽。

《換諜者》開始的時候就交代這個故事來自冷戰時期真實的歷史事件,美國的保險律師多諾萬去為蘇聯間諜做辯護,後來還促成在東德的格林尼克橋和蘇聯交換被俘的美國飛行員和美國留學生。但發現與過往一些開場即字幕交代base on a true story的電影不同,這部片用的是inspire by history強調受歷史事件啟發。其實影片基本上還原了歷史的事件,但在個別情節位顯然會做一些加強戲劇性的設計。多諾萬堅持一定要以二換一,毫不妥協,他和美國官方人員說如果有電話打過來就說明這個交換談成了,若電話沒響就是失敗,此刻多諾萬要盡地一搏,賭上一把,作為全知視點的觀眾當然知道最後交換是談成,這個設計也多少體現了點主角的英雄主義色彩增加戲劇性,不過這一幕還算處理平實,沒有一些片會響起配樂來襯托角色形象。

美國法治與冷戰政治各自表述

《換諜者》的敘事包含了兩條主線,前半部份主要講述蘇聯間諜阿貝爾出場,他被破門而入的FBI逮捕,美國的保險律師多諾萬收到委託信要為阿貝爾辯護。為國家敵人做辯護,冷戰時期多諾萬為阿貝爾辯護要承受多大的壓力,這條主線牽涉到法治的功能和範圍還有人權的話題;後半部份則講述交換俘虜,在這過程中又加入另外一條副線,在德國做研究的耶魯大學生普萊爾誤入東德範圍結果被抓,這裡則更多是關於冷戰政治,美蘇兩國關係,還有東德與這兩國的關係,各自有各自的戰略考慮等等。兩條主線在影片開始到三分之一的時候穿插敘述,當多諾萬在獄中見到阿貝爾的時候,他問阿貝爾獄中有什麼需求,阿貝爾說希望能給他畫畫的工具,多諾萬猶豫了一下,阿貝爾接著說:「如果你們美國也有間諜被捕了,你們也希望他能得到好的對待吧。」此時畫面左邊阿貝爾的特寫鏡頭淡出,右邊淡入美軍飛行員鮑爾斯的特寫鏡頭,一個溶接像一個等號把阿貝爾和鮑爾斯對等起來,加強了阿貝爾最後這句對白,也埋下後來兩人交換的伏筆。

我個人更喜歡多諾萬為阿貝爾辯護這條線,它不僅是為另一條線鋪墊,而且這條線很多戲都能體現史匹堡在調度上的精心。可以說影片一開始的戲碼就十分吸引,甚至從第一個鏡頭開始我們漸漸對阿貝爾的了解過程就頗有味道:先是阿貝爾的特寫,然後慢慢後拉,原來他是對著鏡子,再後拉原來他在畫自畫像,也意味著對阿貝爾的了解越來越多。之後他接了個電話,沒說任何對白,然後就出去了。接著是紐約布魯克林街頭的跟蹤戲,阿貝爾被FBI探員跟蹤,結果非常冷靜地就擺脫了跟蹤。見有影評人寫這場戲史匹堡用了他以往極少用到的手搖鏡頭來體現FBI跟蹤的狼狽,其實不止這場戲,這種極不穩定的鏡頭在後來多諾萬進入東德後也出現過,顯然也在反映都陌生環境的不安。飾演阿貝爾的馬克·李朗斯(Mark Rylance)在本片絕不輸主角的湯漢斯,他對角色理解精準,演繹傳神,如無意外他應該會在接下來的頒獎季的最佳男配角提名中佔有一席。

當然本片的魅力主要還在於主角湯漢斯飾演的律師多諾萬,他的出場是先聽聲音才看見人(dont say my guy),真是未見其人先聞其聲。他出場後的三幾場戲就交代他的特點:他做事有原則,有自己的底線,篤信法治(rule of law)。他既然為阿貝爾辯護,他就要做的專業,有律師的操守,當情報人員以國家安全為由想從他那裡探出阿貝爾到底有沒有洩漏什麼情報,他以保密守則拒絕(當然他也不關心阿貝爾有沒有洩漏),他對情報人員說:「你是德國裔,我是愛爾蘭裔,最終是什麼讓我們成為美國人?是憲法。」

追求公義堅守原則非易事

多諾萬為阿貝爾辯護,但有意思的是我們幾乎看不到觀眾期待的法庭戲,這就像在回應片中法官對多諾萬說「這些不過是走個過場。」但多諾萬並不認同,他認為阿貝爾應該享有這個國家相應法律權利,他向法官舉實例來闡述他的觀點,他認為這是讓別人看到我們作為不同族裔組成的國家的制度(聯想到關塔納摩虐囚),他甚至發現控方舉證有不當,認為審訊不公,本來這些內容以為會在法庭上控辯雙方展開辯論,但這些都只發生在法官的辦公室。

像多諾萬這樣堅持原則並不容易,為阿貝爾辯護令他成為很多民眾的公敵,他也自認如果阿貝爾是這個國家人民最討厭的人,那他就是第二討厭。那場法官判刑當聽到不用死刑時,現場憤怒的人們對著阿貝爾和多諾萬咒罵指責。當時冷戰時期,我們能從片中看到當時美國在宣傳和教育上的一些做法,像學校教學生萬一蘇聯打到過來要怎麼辦,如果蘇聯向美國扔原子彈會怎樣,多諾萬的兒子回到家竟然按著老師教的把浴缸水盛滿,以防雙方開戰,它跟東方某些社會主義國家曾經宣傳「西方人民活在水深火熱衷」一樣顯得有點可笑。因為敵人辯護,連多諾萬的家人也為此受到滋擾,但多諾萬堅持自己的原則,本來他已經成功爭取到阿貝爾免除死刑,這個結果已經讓全民炸開鍋,但他依然上訴至最高法院,因為很簡單,這是憲法賦予的權利,他認為「The strongest ground for appeal would be constitutional」。後來他在最高法院上訴,另一邊廂美軍飛行員執行偵查任務,這一段兩邊相互剪接,也為多諾萬接下來的任務承上啟下。

多諾萬後來為美國飛行員鮑爾斯的交換去到陌生的東德,我們從多諾萬的視角看到當時東德的一番景像,他剛過東德邊境就被幾個街頭小混混打劫了大衣,還有柏林圍牆上的慘狀,坐火車經過柏林圍牆,看到民眾試圖翻牆結果被士兵槍掃射,那種場面令人震驚。他慶幸自己的國家沒有如此野蠻對待他的人民,結尾他回到美國,同樣坐在火車上看到一群快樂的孩子翻越圍牆,透過多諾萬的經歷和所見,讓人看到自由、公義、法治這些普世價值的重要,他當初為阿貝爾辯護遭到列車上民眾的鄙視,但最後他把兩位美國人帶回國,列車上的民眾向他投來微笑表示肯定,這就是多諾萬一直堅守自己原則和責任的回報。