電影訊息

電影評論更多影評

2015-11-23 23:21:50

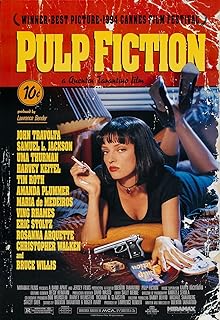

《黑色追緝令》:獨立電影的藏身之地

「黑色追緝令」(Pulp fiction)原意指一種印在廉價的木漿紙上的小說,而這種小說的內容一般面向成年人。這裡有一個雙關語:單詞pulp意為一種沒有核心的漿狀物,同時在美國俚語中又有低級趣味之意,由此衍生為一種成人趣味的代稱。可以看出,昆汀拍攝這部電影是在刻意向人們展示那種生活的惡趣味,並不真的想要展示什麼精神內涵。《黑色追緝令》的故事內容是完全成人化的,片中充斥血腥、色情以及那種對生活的粗陋態度。而他的講述則是兒童化的,甚至是遊戲化的。影片中那種對任何事情都予以戲弄的跳躍性的講述,恰恰是兒童擅長的方式。但是在《黑色追緝令》故事的背後,又有著詳密的邏輯性和揭示性。

這部電影被標榜為電影敘事的革命之作,熔後現代電影的先鋒性與大眾電影的可看性於一爐,甚是難得。作為導演,昆汀. 塔倫蒂諾既博採眾長,又以叛逆的形式創造了自己的電影風格。它的誕生引領了當時美國電影獨立製片的一種風氣。

1. 尋找電影敘事的時間縫隙

該片的「環形-自我指涉結構」聞名遐邇。電影的主體表面上分為五部份,並以字卡的方式給主體的三個故事起了標題:「文森和馬沙的妻子」(殺手文森和老大妻子之間的故事),「金錶」(雇用拳擊手逃脫的故事),「邦尼的境遇」(兩個殺手走火殺人後的故事)。同時,電影有一個相互呼應的「序幕」和「結尾」,講述一對搶劫犯打劫餐廳的故事。實際上,如果按人物來劃分,其中的故事應該有五到六個。我們之所以說他講述的不是一個三段式的故事(即一個故事的三種階段),是因為影片段落之間並不構成故事的起承轉合,而是以「背靠背」的方式進行的。也就是說:故事之間的連結是非線性的,彼此以「番外篇」的形式存在。

這種敘事模式是昆汀在編劇階段發明的。他認為自己的靈感來自與電影與小說之間的不同之處:看電影是一種時間流逝不止的觀影方式,其特性決定了他的線性敘事;而小說則不然,讀者可以隨時停下來回想或超前翻閱故事。昆汀說:「我以為我當時寫的是一部犯罪影片的集子。就是馬利奧·巴瓦用在《黑色安息日》(1963)那類恐怖片的方法,我準備把它用在犯罪片中。然後,想要超越它的想法又攫住了我,就像J.D.塞林格寫關於格拉斯一家的故事那樣,搭起一個故事的架子,人物可以裡外流動。這是小說家能夠做到的事,因為他們掌握著自己的人物,他們可以寫一部長長的小說,讓一個重要的人物在三個長篇中突顯出來。」(G.史密斯:《昆廷.塔倫蒂諾訪談記》)

昆汀在編劇階段借用了這種小說講故事的方法,這也是片名叫做《黑色追緝令》的原因之一。非線性敘事更顯著的例證是:導演在不同的故事段落採用了不同的人物視點。影片中的每個人物都只了解狀況的一面,而不是全部,因此他們採取行動時往往是盲目不明的。導演將人物和觀眾同時置於自己創造的「敘事之林」,觀眾的所知資訊或先於人物,或與人物相同。在這種資訊獲取程度變換的過程中,造就了戲劇性。就全片來講,包括「序幕」、「結尾」在內的五段故事構成事件的整體,此段落的前因或結果往往在彼段落才得到揭示。例如,開場時「小南瓜」和「小白兔」在餐廳打劫,他們掏出槍時故事只講了一半,觀眾這個時候會誤以為打劫會取得成功。而在影片結尾的時候,我們才看到打劫事件的後續發展——他們遇到了殺手文森和吉米。

但是,與《公民凱恩》或者《羅生門》這些經典非線性敘事影片不同,《黑色追緝令》的分段式敘事的背後很少有嚴肅的哲學意義或者社會學意義上的指向。我們不能在現代電影意義上去看待《黑色追緝令》。《黑色追緝令》毋寧說是搭建了一種敘事模型,它的意義僅在於發現那種因果性引導下的細微的生活質感。

與非線性結構相對應,《黑色追緝令》在單獨場面內會盡力保持時間的完整性。這種完整性結合導演對敘事視點的獨特運用,有利於從不同層面講述不同的故事。如果說分段式的線性的敘事呈現的是一種「大的因果性」,那麼影片在單個場面內對時間完整性的追求,則表現了一種「小的真實感」。

不同與好萊塢電影中那種通過剪輯打碎時間的敘事方式,《黑色追緝令》在某種意義上遵循了「三一律」原則。常常在某一個段落,電影中的「螢幕時間」、「故事時間」和觀眾「心理時間」是基本一致的。但昆汀保持這種時間統一性的做法又不是通過長鏡頭來完成,而是在剪輯縫隙用同期音樂或對白暗示時間的連結。這不僅在有限時間內創造出獨特戲劇性,而且可以發揮演員演技的張力。在「金錶」故事中,鏡頭幾乎是全程跟進拳擊手布奇(布魯斯.威利斯飾)的行程。從逃亡、見女友、尋找金錶到殺死文森,整個過程幾乎是沒有時間間隔的。由於這一段落遵循了布奇的個人視點,因此我們得不到其它的訊息。直到布奇在廚房內看見文森去廁所時留下的那把槍,我們才知道原來文森是追殺布奇的殺手。

事實上,文森去廁所這一動作在影片中重複了好幾次,其功能在於呈現故事時間的平行性,以造成巧合或遭遇。我們可以常常可以用這樣的語言描述影片情節:當某人在做某事的同時,另外一個人在做另外一件事。在「文森和馬沙的妻子」一段中,文森跟馬沙妻子回到家,馬沙妻子誤食了高純度毒品,而這個時候,文森正在廁所里,並不知情,由此引發了之後的一系列事件。這裡從文森的視點轉換到馬沙太太的視點,表現了同時發生的兩件事。影片結尾文森再次去了廁所,無意中改變了「打劫餐廳」那段故事的結局。

昆汀在談論自己的處女作《落水狗》時說:「這部電影整個故事都發生在真即時間裡:在別的影片裡,反映搶劫的那一段通常是十分鐘的戲——好吧,那我們就用全片來拍攝它。它不是十分鐘,是一個小時。他們在倉庫裡的每一分鐘對觀眾來說就是一分鐘。這裡起決定作用的是電影時鐘而不是真即時鐘。」 事實上,對電影「三種時間」的探索是昆汀所有電影的重要特點。

2.大眾趣味邏輯下的聲畫呈現

某些形式上的先鋒性並不能掩飾《黑色追緝令》的大眾化趣味。這種趣味除了在故事情節中隨處可見之外,也作為一種影像背後的文化邏輯,深深影響著《黑色追緝令》的文本形式。

其中最明顯的例子是在電影構圖中奉行的「強行透視法」(Forced Perspective)。所謂「強行透視法」,顧名思義,就是在將三維現實轉化成二維畫面的過程中強制改變構圖的透視關係,使得畫面所表達的意義與真實空間存在落差。昆汀認為這種強制性透視是營造電影風格多樣性的重要手段。他說:「拍電影的樂趣之一就是表現手段的多樣化,所以這一幕我想拍個長鏡頭,那一幕我又可以用強制性的透視來表達,也就是說,用最小的視場(去呈現真實的空間)。」 在第三段故事中,吉米和文森在車上因槍走火昏掉了別人的腦袋,鮮血濺滿車內。這時候導演就使用了「強行透視性」來描摹他們的困境。在這裡,採用古怪視角更多是為表意服務的,呈現出電影世界中的那種荒誕和離奇。

為了實現「強制性透視」,電影較少運用類型電影通用的那種戲劇式打光,而是傾向於比較平面的方式,前景與背景常處於同樣的光照下,儘量避免輪廓光,以使得人物作為前景不至於和背景形成份離。這種構圖和打光方式所造成的效果,不是經典好萊塢中那種只傳遞單一資訊的電影畫面,也不是歐式長鏡頭或者景深鏡頭的那種完整性,而是為利用透視關係營造戲劇性和反諷意味找到了可能的視角。

《黑色追緝令》同時展示了導演昆汀使用對話的絕技。電影子乎每時每刻都被人物滔滔不絕的對話填滿,這些對話與影片故事情節相互割裂,似乎無意義,可又充滿機趣。在這裡,對話首先是展示人物低俗趣味的工具之一。在對話的呈現上,《黑色追緝令》傾向於形成聲畫對位的效果。這種聲畫對位的方式不同與《廣島之戀》中的畫外音,而是將人物的對話與動作分離。往往人物在進行一項動作的時候,同時在談論另外一件事情,這就造成了兩條敘事的線索,這在某種意義上跟雷諾.阿的景深鏡頭形成同樣的效果。

在電影界存在一種說法:好的導演擅長於用畫面講故事,只有二流導演才會通過對話來透露影片的資訊。持有上述觀點的人同時認為:如果閉上眼睛只聽音軌就能夠明白故事的電影,是二流電影;只有用畫面完成敘事的電影,才是「電影化」的電影。在這種假設下去考量昆汀的電影,我們發現,當我們閉上眼睛看待《黑色追緝令》時,我們聽到的是與電影故事完全不同的另外一個故事。這等於說,我們用畫面理解了電影故事,而對話則是昆汀免費附贈的禮物。這些對話是如此自然,令我們感知到一個荒誕故事之外的更加真實的世界。

在有些時候,對話又可以控制影片的敘事節奏。人物的對話時間可以給故事賴以成型的偶然性提供契機。具體的說,就是利用對話將人物的行為時間延後,以造成與下一個行為在時間上的巧合。「人物的對話中卻含有一種時序性,即前面提到過的事情總能提點後續情節。這些對話證明昆汀一開始就對整個故事的前前後後成竹在胸。因為即便劇情反覆跳躍,對話仍然滴水不漏,時刻照應著前後情節。」這就是昆汀電影中對話的奧秘,而這奧秘卻是根植於導演的文化趣味中的。粗口、戲謔、荒誕、偶然的情節背後,表現出對權威的否決,以及對那些高高在上的「正人君子」們的不以為然。

3. 文化雜糅:有意義的和無意義的

昆汀的電影聚集了藝術片和類型片的多種特點,呈現出一種文花上的雜糅。有人說《黑色追緝令》是類型的混合,也有人認為《黑色追緝令》作為一部後現代主義文本,是對經典文本橋段的拼貼。毫無疑問,作為一部熟識影史的迷影導演,昆汀的電影充斥了對經典文本致敬的橋段,但是,我們有足夠的理由相信《黑色追緝令》不是一部簡單的雜糅文本,而是試圖在花用拼貼的基礎上,實現某種創新的目的。

《黑色追緝令》在表面上借用了類型電影的某些程式,影片中不僅有幫派電影裡的暗殺橋段、也有黑色電影中那種荒誕性的幽默。同時,我們也可以在電影中看到對新好萊塢電影的借鑑(如對《邦尼和克萊德》的引用),以及對「新浪潮」時期戈達爾電影的致敬(文森跟馬沙太太在餐廳跳舞的場景,被認為是對戈達爾電影《不法之徒》的直接引用)。但是,「塔倫蒂諾並非簡單地回到1940、1950年代,他的靈感更多來自於那個作者論仍然盛行的年代,那個黑色電影的概念在美國本土生根發芽的年代,那個相當成熟複雜的電影文化和『泡泡糖搖滾舞曲』音樂、彩色電視共存的年代。他使用舊素材的方式很大程度上與「電影手冊派」在1960年代早期所做的一樣,不過他的懷舊對像已延伸至《窮街陋巷》(1973)和《週末夜狂熱》(1977),而他對電影的狂熱與那些「客奇電視作品」(TV kitsch)的「螢幕記憶」是結合在一起的。」(《黑色電影》)

我們可以同時看到《黑色追緝令》對大眾的迷戀和對世界的反抗兩種態度。這成為《黑色追緝令》內部的文本裂痕。一方面鼓勵觀眾對你的影片投入感情,讓他們覺得像真的一樣。另一方面你又評註影片類型,通過打破幻覺,使觀眾與虛構拉開距離。

《黑色追緝令》誕生的年代,是後現代主義思潮氾濫的年代。模仿經典很大程度上決定了這部影片的符號指涉性質,但這種指涉又帶有解構意義。最後又造成了兩種後果。其一是對經典電影類型造成的影響:電影中那些虛擬的殺戮場景,「使原本的題材性質耗乾、衰竭,而不是使其豐富、再生。」其二是對不同價值觀念的混淆。昆汀的模仿對象更多出於個人品味和喜好使然,它們「他對大眾文化的態度和戈達爾這樣的導演相比較亦較少反諷。實際上,他給我們的是可口可樂,個中見不到馬克思。」

這部電影不僅是對經典電影橋段和電影類型的雜糅,而且是對不同價值觀念的雜糅。這與當時美國社會形形色色的流行文化相映成趣。影片的價值核心就像電影中吉米手中的手提箱,我們無時無刻看到它的存在,但是我們永遠不知道他是什麼。

評論