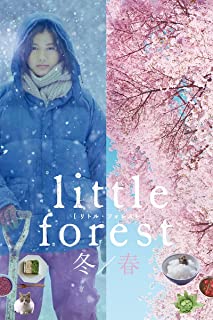

電影訊息

電影評論更多影評

2015-11-26 05:40:38

後來,我們再也沒吃過熱豆腐

後來,我們再也沒吃過熱豆腐

——《小森林》觀感

一邊大快蝦條,一邊懷念自然,這件挺虛偽挺噁心的事兒。可我還是說點回憶,因為小森。

看多了18分鐘的big bang theory,再看看一個鏡頭就有兩分鐘的日本國製品是有心理落差的。所以開頭的畫面,市子走在無邊無際的大雪裡,變成了啪的一聲快進鍵。果然,快進根本不能改變任何進度,我暗自竊喜了一秒,卻永遠也不知道自己遺失了什麼。

我姨媽講,豆腐不怕燉,她能做一手好豆腐,只搭配了硬邦邦的青菜也好吃。全家有銷量很好的麻婆豆腐飯,可怎麼也沒我姨媽的家常豆腐好吃。全家畢竟不是我家。然而,我還是朝九晚五地疾走在這座城市中,和我身邊這個姑娘沒有兩樣,和我身邊這個姑娘身邊的姑娘沒有兩樣。我們都吃不到熱豆腐。

我不是筒子樓里長大的,有驕傲的鄉村宅院記憶。上學前,我和爺爺奶奶住一起。爺爺每天五點開始揉麵,用一個比我臂長的擀麵杖把一塊麵團擀成大大的圓形。薄的和紙一樣,很柔軟,被嫻熟的手輕巧地摺疊起來,切成長長的麵條。爺爺奶奶每天的晚餐就是它,可我不愛,他們也不強迫我吃。七點整,爺爺奶奶端坐在沙發上,新聞聯播開始了。家裡有一個火爐,冬天用來生活供暖,它連接著一面大大的空牆,暖著整個屋子,我們叫它火牆。我對著暖烘烘的火牆,用鉤子移開爐子上的最小的那個火圈,把大大的火鉗架在上面,整整齊齊擺上饅頭片。那時候我沒有五歲,卻天生能掌握好火候。我不愛煤,就把積攢的鉛筆屑一股腦倒進爐子下面的小槽里,嘩,火焰飛起來。這是我最喜歡看的場面,也是最吃飽了沒事幹的行為。

後來我們去了柏林,EDEKA有頂好吃的法棍,和爺爺的擀麵杖一樣長。運氣好能買到熱乎乎的,還沒出地鐵站,我們准你一口我一口地揪掉一大半。白人老爺爺看到這個場面,會偷偷笑笑,通紅的鼻子和臉擠成一個心裡美蘿蔔的切麵。回家把法棍切片,塗上黃油或者草莓醬,放進烤箱加熱一下,好吃得我也形容不出來,就是吃得一直傻笑。酥酥脆脆的口感和饅頭片像極了。後來的一天早晨,我急著上學前填飽肚子,切法棍時迷迷糊糊用麵包刀的鋸面給左手虎口拉了一道口子。傷口很深,一個月才好。

故鄉的冬天是歪歪扭扭的雪人和永遠也吃不完的白菜。白菜、豆腐和粉條,有時候加白肉,熱乎乎的。我爸爸的手藝忽好忽壞,可我現在也忘不了它的味道,一整個冬天的味道。不管我愛還是不愛,它一直都在我的生命中存在了好一陣子。我家有一口井,不打水。冬天,裡面藏滿了白菜。吃飯之前,爸爸用一個繩子我把的腰緊緊綁起來,連帶著慢慢放進井裡,然後讓我抱一顆大白菜上來。井裡的味道是青色的,潮濕的,我覺得很清新,有時候還會拜託爸爸讓我多在下面玩兒一會兒。搬進樓房後,我從不敢去我家的地下室,那裡堆滿了很多寶貝,都是八零年代人民出版社的好書。

我的家鄉在北緯三十八度,沙土地上能長出世界上最好吃的西瓜。夏天,家裡的一半地方都躺著大大小小的西瓜。來了客人,我們沒有水卻管夠瓜。我爸爸會手舞足蹈地跑進廚房,喊著殺瓜殺瓜。儘管我小,也能自己殺瓜,一切兩半,用勺舀。是從來不懈把瓜切成瓣來吃,甜瓜也是如此。所以,我能畫出最好的圓,就是掏出一個圓圓的西瓜心。有時候索性掏了心就扔在一邊,我奶奶一邊說我浪費,一邊拿過去吃完。有一次我坐在門口的臺階上吃西瓜,就在那口沒有水的井的旁邊,西瓜子隨意就扔在旁邊的地上。第二年,井邊就長出了西瓜藤,像小孩子的自來卷,藤上結出了小西瓜。我太興奮了。

我家裡院很大,卻很少種食物。只有邊邊角角撒上草莓的種子,六月接觸白白的小果子,還沒等變成全紅,就被我皺著眉毛塞進了嘴裡。剩下全被爺爺種上花,各種各樣,多到足夠寫個特輯,這是下次的工作。後院還有一大片空地,一直被荒棄,我受到西瓜的啟發,把桃核全部都攢起來,埋到後院,每天定時提著一個和我比例大小不協調的鐵桶給它澆水。一個月,它也絲毫沒有動靜,我傷心地放棄了。爸爸說,有心栽花花不成,無心插柳柳成蔭。後來我才知道,桃子長在樹上,而我是無論如何也種不出一棵小樹的。可小時候沒人告訴過我,我也從沒懷疑我種不出桃子。

儘管種不出桃子,我還是能夠一人吃掉一個西瓜。現在每到西瓜的季節,樓下的超市也賣。切成精緻的小方塊,裝在透明塑料盒裡。不用喊殺瓜,不用拿勺子,也不用吐西瓜籽。可它怎麼不是世界上最好吃的西瓜。

我能想起這些情節全是因為小森,因為一個島國電影。我不得不十分不服氣地暗暗佩服,島國人能平靜下的心,每一個長鏡頭都藏著能量。我相信東京的年輕人沒比我吃的好那裡去,不過是全家和7eleven的區別,用市子的話來說是,也太慘了吧。可我相信,他們卻能在畫面體會到回憶的痕跡,不是舌尖翹一翹就做的到。真幸運。

市子媽媽說,料理需要用心,不然會切到自己的手。

舉報

評論